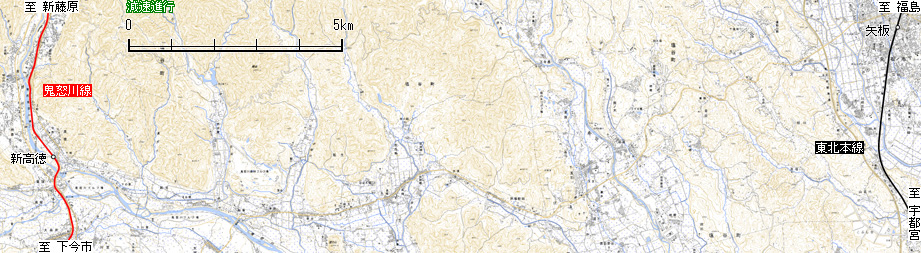

東武鉄道矢板線を訪ねて

地区:栃木県矢板市 区間:新高徳〜矢板/23.5km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:栃木県矢板市 区間:新高徳〜矢板/23.5km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

| 大正 | 13(1924) - | 3/ | 1 | 下野電気鉄道 矢板線 | 開業 |

| 昭和 | 18(1943) - | 6/ | 30 | 東武鉄道に合併 | |

| 34(1959) - | 6/ | 30 | 〃 矢板線 | 廃止 |

| A |  |

鬼怒川線との分岐駅新高徳(写真A)には機関庫や車掌区も置かれていたが、今は大きな駅前広場に面影が残るに過ぎない。ここで一番の関心事は、駅をショートカットする短絡線の存在だ。昭和20年代の空中写真にそれらしきルートが写るため、駅事務所や近在の元職員宅等で尋ねたが、存在は確認できなかった。社史にも記載がないことから、路盤はある程度完成したものの、実際の運用はなかったと理解することにした。 | |

| 17年9月 |

| 東に向かう矢板線は一車線の生活道(写真B)に転換され、高徳の集落を抜けると鬱蒼とした木立の中に入る。道路はやがて未舗装路へと変わり、同時に現れる木の柵で車の進入は制限される。 |  |

B | |

| 17年9月 |

| C |  |

道路突き当りに流れる遅沢川では、今も両岸に橋台(写真C)が残される。川の先は圃場整備の済んだ農地に飲み込まれ、次いで杉林の中に作業道(写真D)のような形で姿を現す。途中で見つけた、丸太を桁とした小橋梁(写真E)、橋台は鉄道用の再利用と思われる。 | |

| 17年9月 |

| D |  |

|

E | |

| 17年9月 | 17年9月 |

| また路面の轍が消えた箇所や、大きな石が進路をふさぐといった豪雨被害跡と思われる箇所も見受けられる。更に進むと、丸太と鉄パイプで構成された人が通れる程度の簡易橋(写真F)が近づく。ここも橋台は丈夫なコンクリート製で、鉄道時代のものを流用したようだ。 |  |

F | |

| 17年9月 |

| G |  |

樹林帯を抜けると道は舗装路に変わり、やがて白石川にぶつかる。両岸に残された橋台(写真G)は、前述した遅沢川のコンクリート製と異なる石積構造が採用されている。ここに限らず、同規模の橋梁で材質が異なる例は各地で散見され、何を基準としているのか興味を惹かれる点だ。なお右岸側には短い築堤も接続するが、左岸側は完全な藪地となり入り込むことはできない。 | |

| 17年9月 |

| 次の長峰荷扱所(写真J)は地形図に記載がなく、また現地にも痕跡はないが、前後駅からの距離計測と1948年の空中写真から位置を判断した。 |  |

J | |

| 17年9月 |

| K |  |

東に向う路線がやや北に向きを振り、国道461号線と鋭角に交差した後、すぐ天頂(写真K)に至る。跡地は地区の公民館に利用され、道路脇に当時のホームがほんの少しだけ頭を出している。 | |

| 17年9月 |

| ここから分岐した天頂鉱山への引き込み線跡は、既に農地等に飲み込まれ、経路の調査は難しい。終点付近には空き地(写真L)が広がり、山裾にレンガ造りの坑口が残るものの案内表示はなく、鉱山との関係は確認が取れていない。 |  |

L | |

| 17年9月 |

| M |  |

本線側の転用道路は、駅を発つと下り勾配で木立の中を抜ける。途中に道幅がやや狭い箇所もあり、車止等により自動車の通行は制限される。勾配の終了地点に芦場(写真M)が設けられ、花壇となった島式ホーム上にきれいな花が咲き、駅跡の案内表示もあるが、なぜか駅名は芦場新田となっている。 | |

| 17年9月 |

| 南東に向かう道路はやがて左に曲がり始めるも、程なくT字交差点で終了してしまう。鉄道側はそのまま農地内を抜け、国道461号線に接近し南脇を併走する。この先、急勾配で小さな峠を越える国道に対し、矢板線はトンネル(写真N)を掘削して対処していた。今も東側の坑口を確認できるが、既に私有地となり直上には民家が建つ。 |  |

N | |

| 17年9月 |

| O |  |

トンネルを抜けると国道と鋭角に交差し、その位置を北に変える。直後の自動車工場脇に、水路用の橋梁跡(写真O)を見つけることができる。 | |

| 17年9月 |

| さらに県道63号線を横切ると、目の前に当時の築堤が現れる。手前側は藪地となり、その中には橋桁を乗せたままの橋梁(写真P)が隠されている。 橋の先はきれいに手入れされるものの(写真Q)、すぐ次の小川に行く手を阻まれてしまう。ここにも橋台(写真R)が残されるが、雑草に覆われているため全体を視認できず、鉄道の遺構と断定するにはやや不安も残る。 |

|

P | |

| 17年9月 |

| Q |  |

|

R | |

| 17年9月 | 17年9月 |

| S |  |

築堤で北へと向きを変え、続く農地内を通り越すと玉生(写真S)に着く。大きな跡地は民家やJA施設等に利用され、駅前の美容室が鉄道運行時代から営業していること、いまだに犬釘が発見されること、等の話を地元で教えてもらった。 | |

| 17年9月 |

| 駅を出ると塩屋町役場を抜けたのち、農地内で北東に向きを変えて一車線道路に合流し、そのまま荒川にぶつかる。右岸は何も確認できないが、左岸側は雑草に隠された橋台跡らしき盛り上がりも見られる。 その後は再び舗装路に転換され、緩やかなカーブを織り交ぜつつ徐々に高度を上げる。途中に設けられていた柄堀(写真T)は道路脇の空き地に変わる。 |

|

T | |

| 17年9月 |

| U |  |

駅の先から始まる右カーブは、勾配もややきつくなる。カーブ途上に位置する峠は小さな切通しで越えるが、以前は南側に隣接する鉄道トンネル(写真U)を改修して通り抜けていた。路面が舗装されているのはその名残だ。ただしトンネルは既に閉鎖され、今は東側のみ坑口を現認できる。西側坑口に続く路盤も残るが、よほど注意して観察しないと見過ごしてしまう。なお地元で、道路時代からお化けトンネルと呼んでいたことを耳にした。よく出たのかもしれない。 | |

| 17年9月 |

| 峠を越えると、鉄道側は再び一車線道路に合流する。一部に未舗装区間(写真V)も混ざるが、よく見ると所々からアスファルトがのぞき、以前は舗装路だったと推測できる。通常の舗装に戻ったのち、大きな右カーブ終了地点で二車線の市道に合流する。この道もやはり、線路跡を拡幅転用して建設された。 |  |

V | |

| 17年9月 |

| W |  |

道路上を進むと国道461号線と交差し、今度は左にカーブしはじめる。その取付きに設置されていたのが幸岡(写真W)で、材木店に隣接していた駅跡には、ホーム擁壁の片割れが少しだけ残されている。さらに東北道ををくぐったのち矢板線は道路上から南に外れ、しばらくは農地の中を進む。道路が圃場整備の区画に合わせて建設されたため、両者で若干のずれを生じたようだ。 | |

| 17年9月 |

| この一画で二本の河川を連続して渡る。西の宮川に痕跡はないが、東の内川では橋梁跡(写真X)を確認することができる。河川内に顔をのぞかせる遺構は、その形状から流路拡幅以前の左岸橋台跡と判断した。なお先程まで軌を一にした市道には、東武橋と名付けられた道路橋が同川上流に架かるも、矢板線と直接の関係はない。 |  |

X | |

| 17年9月 |

| Y |  |

更に病院内を抜けて再度市道に接近し、一旦その北脇に移る。当時は連続した築堤が築かれ、途中で交差する県道30号線も跨道橋でオーバークロスしていた。その盛土の高さを表すのが、交差点東方にそびえる対の橋台跡(写真Y)で、内川の橋梁と同様の形状を持つ。 | |

| 17年9月 |

| 隣接する道路と線路跡は、続く左カーブの途中で徐々に合流し、カーブ終了地点で東北線に並ぶ。そのまま両者は併走し、やがて終点矢板(写真Z)に到着する。ここは国鉄との共同駅で、東武鉄道百年史によると「東北線下りホーム上り端に併設」とあるが、すでに駅前の駐輪場や駐車場に利用され、当時の痕跡は見つけられない。 |  |

Z | |

| 17年9月 |

| 1/50000 |  矢板 矢板 |

[S33要修] |  日光 日光 |

[T14鉄補] | |

| 1/25000 |  矢板 矢板 |

玉生 玉生 |

鬼怒川温泉 鬼怒川温泉 |