�@�n��F�Ȗ،��F�s�{�s�@�@��ԁF�F�s�{�s���^29.9km�@�@�O�ԁF610mm�^�ꕔ�����@�@���́F�l�́E���R

�@�n��F�Ȗ،��F�s�{�s�@�@��ԁF�F�s�{�s���^29.9km�@�@�O�ԁF610mm�^�ꕔ�����@�@���́F�l�́E���R

�R���N���[�g�����y����ȑO�́A�ނ����ݍޗ��Ƃ��čL���p�����Ă����B�S���ɎY�n�����z���钆�A�F�s�{�s�̖k���n��͌y���ď�v�ȑ�J�̈��Y�n�Ƃ��Ēm���Ă���B�����Ő؏o�����ނ�A�����邽�߁A��������ɓ�̐l�ԋO�����~�݂��ꂽ�B�Ƃ��ɓS���n�����Ɋ֓��n���ł悭����ꂽ�l�͂ɗ���S���ŁA�ݕ��Ƌ��ɗ��q���^��ł����B�������A���͂ɂ͌��E������A����ɑ�����̎Y�o�ʂɑΉ������ꂸ���C���͂̌y����V���ɕ~�݂������߁A�O�����͋K�͂�啝�ɏk�����A�₪�Ď����Ԃ̕��y�Ƌ��ɂ��̎g�����I�����B

���j

| ���� |

30(1897) - |

4/ |

3 |

�@�F�s�{�O���^�A |

�@�J�� |

|

32(1899) - |

2/ |

17 |

�@��F�l�ԓS�� |

�J�� |

|

39(1906) - |

|

|

�@�F�s�{�O���^�A�A�F�s�{�ދO���ɉ��� |

|

|

2/ |

15 |

�@�F�s�{�ދO���A��F�l�ԓS�������� |

| ���a |

6(1931) - |

6/ |

20 |

�@�����S���ɍ����A��J�O�����ƂȂ� |

|

|

27(1952) - |

3/ |

31 |

�@�@�@�V�@��J�O���� |

�p�~ |

�H���}

�p���Ռ���

-�ߓc����-

|

A |

|

��J�̗A����ړI�Ƃ����F�s�{�O���^�A�́A�S���ւ̏o���_�Ƃ��ē������k�{���̉F�s�{�w��\�肵�����s�X�n�ʂ蔲���̌��ʂ����������A�ŏI�I�ɓ��������ߓc(�ʐ^A)��ڑ��w�ɑI�BJR�w�O�ɐޒu����܂ލ\�����L�����Ă������A�̓��̖ʉe��T���o�����Ƃ͓���B |

| 17�N3�� |

| �w�𓌂ɏo�č��J�[�u�Ō�����k�ɕς���ƁA�Ȃ��悵�ʂ�Ɩ��t����ꂽ�V����(�ʐ^B)���n�܂�B���̐�͋O�����Ղ���U�ꔄ���Ђ̈������ɗ��p����A�X�ɗV�����ւƓ]�����ꂽ�o�܂����B���؊X���̎�O�Ō��А��͍��J�[�u��`���A�H��Ւn�̒��������ɓ˂��������ďI������B |

|

B |

|

| 17�N3�� |

|

C |

|

�V�������������[�g����邪�A���i����O�����͏Z��X�ɔ�э��ށB�K�������_�쐼�p�̎O�K���X�܂������̘H�Ղɉ����A���������؊X��(�ʐ^C)�ɑ�������B�����_�̖k�����s�X�n�̒���i�݁A���[�g�Ɉ�v���邻��炵���������������邪�A�m�F���Ƃ邷�ׂ��Ȃ��B |

| 17�N3�� |

-��J����-

���@�Ȉ�@�t�߂Ƃ������J���̋N�_�ޖؒ�(�ʐ^D)�����l�ŁA���ɍ���119�����̐��s�Ԑ��Ɏp��ς��Ă��܂����B���q�A���̌����Ƃ��āA�s�X���S�ɋ߂Â���ׂ��S���̒��ł�����x��ĉ��L�A�J�Ƃ��ꂽ�w���B

�k���Ɍ������H���͍���119������[��i��ł������A���͘Z�Ԑ������ꂽ���H�Ɉ��ݍ��܂�O���̕��͋C�͊������Ȃ��B�V��̐��ɒu����Ă����J�Ǝ��̋N�_������(�ʐ^E)�y�ю�����͂ފe�A�������A���H�g���A��搮�����ɂ�蓖���̃��[�g���m�肷�邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��B

���w�̋t�����A�ߓc����̘A���������t�߂ɕʓr�����ݕ�(�ʐ^F)���݂����Ă����B���w�ŋq�ݕ������������Ă����̂�������Ȃ��B�������猧��70�����Ɩ��̂�ς������H�́A�₪�Ďl�Ԑ��ɕς��A�r������m��(�ʐ^G)�A�����Z��(�ʐ^H)�Ƒ����B�������ԉw�͒n�`�}�ɋL�ڂ��Ȃ����߁A���ꂼ��N�_����̋������A1��00��00��(1609m)�A1��44��(2494m)�ɂ��ʒu���v������B

�̂�������(�ʐ^I)�Ɖ��̂��ꂽ�����Z���B���a�����ɑO��w�����Đݒu���ꂽ�悤�ŁA�ʒu�͕��ʐ}�ɋL����A������1��73��(3078m)�̏�������(�ʐ^J)�������B���̌�̉E�J�[�u�n�_�ŋO�����͈�U���H���ɊO��邪�A���ɑ�n�Ɏ�荞�܂ꍭ�Ղ͌�����Ȃ��B�����͌��z�̊ɘa���ړI�Ǝv���A������ւ̕��A�_�ƂȂ�2��23��(3681m)������(�ʐ^K)���u����Ă����B

�����2��47��(4164m)�̏������(�ʐ^L)�A4��(80m)��̓���(�ʐ^M)���w�́A�O2�w�Ƌ��ɘH���p�~���ɂ͊��ɕ�����Ă����B�Ȃ��r���w�̓z�[���̂Ȃ��H�ʉw�䂦���m�ȏꏊ�̓���͓���A�l�Ԑ��ւ̊g���H�����ǂ��ł���������B���k����������ƍ��x�͓��H����k�ɕ������A���̉������炭��������B�Ւn�̑唼�͑�n���M�n�ɏ�����钆�A�Z��ł͓����̋���(�ʐ^N)�������邱�Ƃ��ł���B

�Ί݂ɂ�3��07��(4969m)�̏����Z��(�ʐ^O)���ʒu������A��p�O���ՁA�w�Ջ��ɐ̓��̖ʉe�͑S���Ȃ��B�����ɍč�����������A���x�͊���ւ̃��[�g���k�ɕ���B

�����ׂ͍���������(�ʐ^P)��i��A�E������ڋ߂���y���ƍ�������B�y���̊J�ʂɔ����ċO�����͓��H�ォ�瓯���̐����ւƈڐ݂���A���݂̎s�����ϑ��I�ȓ��H�敪�����̂́A���̌o�܂ɂ����̂Ǝv����B

���������Ƃ��ꂽ����(�ʐ^Q)����ٓV�R�ւ̎x�������сA�w���߂͍r��n�̂��ߓ��荞�߂Ȃ����A�̌@��ɋ߂Â��ƕܑ��H(�ʐ^R)�ƂȂ����H�Ղ�������B

���������ɕܑ��͓r��(�ʐ^S)�A���̐�̘H�ʏ�Ԃ͂��Ȃ舫���B�n�}��ł͖k���Ƀg���l���̓������`����ʍs�\�Ƃ��ǂݎ��邪�A���ۂɂ͏����Ȑ_�Ђœ˂�������A����ȏ�͐i�߂Ȃ��B�t�߂��O���̏I�_�ƍl�����A�r���ɂ͂Ԃꂽ�p����A��o�����܂ܕ��u���ꂽ��J�������邱�Ƃ��ł���B

����Ɍ��������[�g�͌㔭�̌y���Ɠ�x��������B���������ۂɗ��҂̌����͂Ȃ��A�������݂ɂ�苣������O�������p�~���ꂽ�Ƒ����Ă悳�������B���̘H���͊���X���ƌĂ��s��������炭�i�̂����ɕʂ�A����͍̐Ώ�̎������O(�ʐ^T)�Ɏ���B

�����͊���X���ォ��E�ɗ���A��U����(�ʐ^U��ʂ蔲������A�M�n��(�ʐ^V)�ɐi��ŏI������B���̐�ɂ������ȍ̌@��Ղ�F�߂邪�A���ɃS�~�̂ď�Ɖ����Ă���B�Ȃ����ޏ��5�{�̎}�������Ă����Ƃ����B

�܂��������痎�ՁA�זv���̂͂����̂ŁA�p�Ǝ҂̑������͍����L�͈͂ɋy�ԗ����֎~�̋K�����~����Ă���B

����70������ɖ߂�A�k�������ɐi�ނƕ��ʐ}�ɋL�ڂ��ꂽ�����Z��(�ʐ^W)�Ɏ���B�w�̐悩�獶�艜�Ɍy���̍r�j�w�\�����L����A����ɐڑ�����O�����A�X�ɓ��H��̋O�������܂߂Ċe������������B�y���w�O�ɒu���ꂽ�̂��r�j�ݕ�(�ʐ^X)�ŁA�����ł��ݕ��̒��p���s���Ă����ƍl������B��J�����_�ɐ݂���ꂽ�r�j(�ʐ^Y)�͏o�����Ƃ��Ă�A17�N���_�ł͉w�n�Ԃɏ��h�{�ݓ����m�F�ł������A���Ɉꕔ�~�n�������_�̊g���Ɉ��ݍ��܂ꂽ�B

�����͂�������188�����ւƔԍ����ς��A�w�ׂ͍���������ؒʉݕ�(�ʐ^Z)�A�V��̓�������������Ήݕ�(�ʐ^AA)�Ƒ����B

�n��S�̂�250�����̍̌@�ꂪ�������Ƃ���A�^���\�ɂ͏�L�ȊO�̉ݕ��w�A��{�O�A���m���A�������A�r���A�r���A�ٓV�R�A�O�{���A�V���R�A�������A���R�A�\�c�����q�w�ƕ���ŋL�����B���R�A�n�}�ɍڂ�Ȃ����o�p�x�����������݂������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B

�E�J�[�u�I����A���̂܂ܒ��i����Ƒ�J���ɓ˂�������B��J(�ʐ^AB)���݂����Ă����ꏊ�����A�����͗��q��p�̉w�炵���A�ތ����̏o�����͂��k�̎p�쉈���ɂ������悤���B����25�N���_�œ����Ɋ�����_����������A���p�O���Ղ͑傫���ω����Ă���B

�w�̎�O���獶�ɕ����ꂽ���[���͗���X����ɑ����A���H�����͂₪�ē�Ԑ������Ԑ�(�ʐ^AC)�ւƌ�������B

���̐悪�I�_������(�ʐ^AD)�ŁA�ό��{�݂����˂�̐Ώ���Ǝv������̂́A���x�̒Ⴂ�S�̐}���������A���m�Ȉʒu�̔c���ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B�r�����番�Ă�������J�����ق╽�a�ω��ւ̎x�����A���̍��Ղ������邱�Ƃ͂��͂�s�\�ɋ߂��B

-�����Y�E�F������-

�F�s�{�s��������������k�����������Y���̑唼�́A��F�l�ԓS���ɂ���ĕ~�݂��ꂽ�B�R���r�j���ׂ̈�Ԑ����H(�ʐ^AE)�����[�g�ɋ߂��A�����̐��H�Ղł���\���͍����B

�����������Z��n�ɔ�э���ł��܂��A���̂܂܉F�啍���w�Z���̋n(�ʐ^AF)�ɂȂ���B�r���ɂ͋O���p�n�ɉ������Z��̋��E�����U�������B�n�̓쑤�͓S��ōǂ���ʂ蔲���͕s�\�����A�k���͖��ܑ��̐������Ƃ��ė��p�����B�s�X�n���ł̖��ܑ��H�͂��Ȃ�s���R�ŁA�����������L�n�ł��邱�Ƃ������Ɛ��@�����B

�w�Z���߂���ƃ��[�g��ɏZ��������сA���̏����ʂƂ̌�����͍Ăі��ܑ��H(�ʐ^AG)��������B����ɓ��H�͈�U�s�X�n�ɎՂ�ꂽ��A�k���Ɍ�������Ԑ����H�ɍ�������B

���̎�O����F�l�ԓS���̋N�_�ˍ�(�ʐ^AH)�ƂȂ�B�����̐}�ʂ���A�G�X�e�T��������������3�K���r���t�߂Ɠǂݎ���B��������͕��p�O����Ԃɓ���A����119�����Ƃ̌����Ȗk�͓�������Ԑ��ɍL����B

�ϑ��܍��H���߂��ē��H�͓��(�ʐ^AI)�ɕ�����A���ꂼ���Ԑ����H�ɕς��B���������A�E���V���ƂȂ�A�ꎞ���͗����ŏ㉺�����^�]�����{�����ƌ�����B���������a4�N�̒n�`�}�ŐV�����͑��X�Ɏp�������A������{�ɖ߂��Ă���B�i�H�𐼂Ɏ�����������́A�E�J�[�u���o�Ėk���Ɍ�����ς���B���̃J�[�u�I���n�_�Ɉʒu�����̂��]���ݕ�(�ʐ^AJ)�ŁA���i��ʼnE����߂Â��V�����z������B���̎�O�ɂ͏����]��(�ʐ^AK)���݂����Ă����B

�V�����̓����]��(�ʐ^AL)�͋��Œn�`�}����ꏊ��ǂݎ�����B���w�ō��ɋȂ������̂��A�F�s�{�������Z�̓쉏�𐼐i���ċ������ƍ�������B�Ȃ��L�^�͂Ȃ����O���J�Ƃ�����32�N�A���Z�̑O�{�݁A���R��14�t�c�̐ݒu������41�N�A�X�ɐ��`���܂߂đ����I�ɔ��f����ƊJ�Ɠ����̋O���͍��Z�����k�ɔ����A�t�c�ݒu�ɔ������ֈڐ݂��ꂽ�ƍl����̂������I���B�܂�V�����̈ꕔ�͏������̕����Ƒ����邱�Ƃ��ł���B

����������́A����22�����ɗאڂ���p���H�̐��݂𑖂�B����͑吳4�N�̒n�`�}����m�F�����A�r���A�����Ƃ�◣�ꂽ�ꏊ�ɘH�ՐՂ炵���n(�ʐ^AM)�������邱�Ƃ��ł���B

���a5�N�ɕ����ꂽ���גJ(�ʐ^AN)�A���ʐ}���F�s�{�H�k�̐M�������_�t�߂Ɣ��f�����B�����͊��ɓ��H�����ŗp���H�̎p�͌������A�������̈Ë��ɕς�����悤���B

�O��w�����Đ��܂ꂽ�����גJ(�ʐ^AO)�B��͂蓹�H�g���ɂ��A�̓��̖ʉe�͂ǂ�������������Ȃ��B

���w�̖k�œ��H�͂�����荶�ɋȂ���B�����ŋO�����͌����ƕʂ�Ē��i���A���x�͐������ɓ]�������B�����͋����A�����̗p�n�����̂܂܂̂悤���B�����ɂ₩�ȍ��J�[�u�I���n�_�ŁA�E�肩�瓯�l�̐�����(�ʐ^AP)���������Ă���B���̓�����14�t�c�̗�����֑������H�Ղƌ��n�ŕ������B�O�L�A�������[�g�̗��t���ƂȂ�B

�����ɁA���̏\���H�k���͐l�Ԍ����̂��ߕ����ɂȂ��Ă������̋��������B����͐}�ʂɋL���ꂽ��גJ(�ʐ^AQ)�Ɉ�v����B�w�ȊO�ɂ������̌����ӏ���݂��Ă����悤�ŁA��J�^�i�}��Ȗ،��n�Ԑ}������������̗l�q�����������m�邱�Ƃ��ł���B

���H�͓˂�������̓S�H���ŏI�����A���i����O�����͂��炭�A�p�[�g�▯�Ƃ̒��ɏ�����B���̏Z��n�̒��Ŕ_�n�e�Ɏc���ꂽ�H��(�ʐ^AR)���p�����킵�A���݂������̏��L�n�ł͂Ȃ����Ƃ̘b�����ɂ����B

�������ƍĂѕܑ��H���n�܂�A�����̃��[�g�Ɉ�v��������H�p�n��]�������m�͓���ꂸ�A�r���ɒu���ꂽ��m�ǒ�(�ʐ^AS)�ɂ��ڈ�͉����Ȃ��B����ɓ��k�����z���Ăь���22�����̉E�e�ɕ��Ԃ��A���ɓ��H�g���ɗ��p����A�����̕������������H�Ղ��Ɛ�������ɂƂǂ܂�B

�����ɂ͑�J�Α���̌������₽��ڂɂ��A�ނ̑�Y�n�ɑ��ݓ��ꂽ���Ƃ���������B�����X�ɕς�����k�m�ǒ�(�ʐ^AT)�́A�O�L��m�ǒˉw�p�~�ɔ����m�ǒ��Ɖ��̂��ꂽ�B

���w����O���͓��ɕʂ�A�E�ɐi�H����铿���Y���ʂ͈�Ԑ����H(�ʐ^AU)�ɓ]�������B���s���铌�k���Ɛ��x�������A���[�g�͎�������̂́A���ɉ��f�p�̃A���_�[�p�X�H���p�ӂ���Ă���B�܂��J�[�u�͂��₩�ŁA�l�Ƃ̏��Ȃ�����ʏ�̓S���̂悤�Ȍʂ�`���i�ށB

�������z��̓����ɂ�����(�ʐ^AV)���u����Ă����B��F����͂��̎�O�ɂ�����w�������悤�����A�ꏊ�A���̋��ɔ��R�Ƃ��Ȃ��B����ɍ�����������߂������オ���J��(�ʐ^AW)�ŁA�F�s�{IC���̏�������(�ʐ^AX)�Ƒ����B

���a5�N�Ɉړ]�����̂���������(�ʐ^AY)�ŁA���w�Ƃ̋����͂킸���S��50��(91m)�ɉ߂��Ȃ��B�w���o��Ɠ�IC�ɍs�����j�܂�A����������I�K�v�ƂȂ邪�ʂ蔲���͉\���B

���炭�i��A�ܑ��H�˂�������̖��Ƃ��I�_�����Y(�ʐ^AZ)�ƂȂ�B�����������Ƃ���A�n���ł͋O���������ƌĂ�ł����悤���B�����ŎY�o�����ނ͓����Y�Ƃ��ċ�ʂ���Ă������̂́A�i���͑�J�Ƒ傫�ȈႢ�͂Ȃ��A��ʓI�ɂ͌����������Ȃ��B�Ȃ��̌@��͐���1km������A�X�ɂ����܂Ń��[�������тĂ����\��������B

�F���������H�����k�m�ǒ�����^�������i��A�������獶�ɕ�������B�ꕔ�ɂ͘H�Ղɉ������y�n�̋��E��(�ʐ^BA)���U������邪�A�唼�͑�n��_�n�ȂǂɎp��ς��A�Ւn�ڂ��ǂ邱�Ƃ͓���B

�k���ɐi��ŗ����O���͂₪�ĊZ���n��A�����ɓ����̐ΐς���(�ʐ^BB)�������邱�Ƃ��ł���B���R���Y�̑�J���g�p���Ă��邪�A�E�ݑ��͂��Ȃ�X���Ċ�Ȃ���ԂƂȂ�A���܂Ō�����ێ��ł��邩�S�z�ȂƂ��낾�B��̌�݂ɂ���J���g���A�ꕔ���ꂽ�ނ����������ɓ]����B

�Ί݂��琼�ɉ��т��{�x�����A�唼���_�n���Ɏ�荞�܂��B��֔��]������̎s�������ӏ��́A���؍�ň͂�ꂽ�����Ǘ��n(�ʐ^BC)����p���߁A�O���Ƃ̊֘A���ɂ��킹�Ă���B

���̐����̏��a(�ʐ^BD)���x���̃��[�g�Ɉ�v���A���̂܂܍��ɋȂ���Ƒ��Ƃ��~�����̌@��̐���(�ʐ^BE)�ɏo��B�~�n���ɂ͌������m�F�ł��A���Ȃ�傫�Ȏ��ƋK�͂̂悤�����A���݂͕��ň͂�ꗧ���͐��������B

�{�����͊Z��Ί݂����Ԑ����H(�ʐ^BF)�ɓ]�p����n�߁A�E�J�[�u�Ŗk�Ɍ�����ς���B

|

BG |

|

�]�p���H�͌���22�����ƌ��������O�Ŏ��ޒu����ɂԂ���I������B���̐�͖��̍�ł��ꂢ�Ɉ͂�ꂽ�H��(�ʐ^BG)���c����A�����S���ЗL�n�̗��Ŕ����邪���͓|�ꂽ��Ԃ̂܂܂��B |

| 17�N3�� |

| �����Ƃ̌�����͖��Ƃ�n(�ʐ^BH)�A�X�ɐ��������M�n�����݂Ɍ�����B����293�����ɋ߂Â��Ɠ��̉w��܂������̒��ԏ�Ȃǂɗ��p���ꍭ�Ղ͂���������Ă���B |

|

BH |

|

| 17�N3�� |

|

BI |

|

�����̖k�ɂ���炵�����[�g�������邪�A���ݍ��߂�͓̂˂�������̕�n�܂łŁA�����������M�n�ɍs�����j�܂��B

�M�n�����n�_���F��(�ʐ^BI)���݂����A���݂͑q�ɂƂ��ė��p����Ă���B���H�͌����̐�����ʉ߂��Ă����B |

| 17�N9�� |

| ���[���͍X�ɖk�ւƑ����A�c���W�������̍̌@��܂ʼn��тĂ����B�I�_�͎��n�я��(�ʐ^BJ)�ŁA���̐��m�Ȉʒu�A�y�ѓr���o�H�̓���͂�͂肠����߂���Ȃ��B�����Ő�o�����ނ͐V���ƌĂ�邪�A�����Y�Γ��l�A��J�Ƃ̈Ⴂ��������͓̂���B |

|

BJ |

|

| 17�N3�� |

�Q�l����

- ���D�̖�F�S���^�咬����@���^���z��

- �n���S���@�A�O���@�ɂ�鋖�A�F���E�Ȗ،��E�F�s�{�ދO���P�A��R�l�ԓS���P�A��R�O���Q�E(��P�Q.�P�O.�W�`���P�U.�T.�T)�@��

�^������������

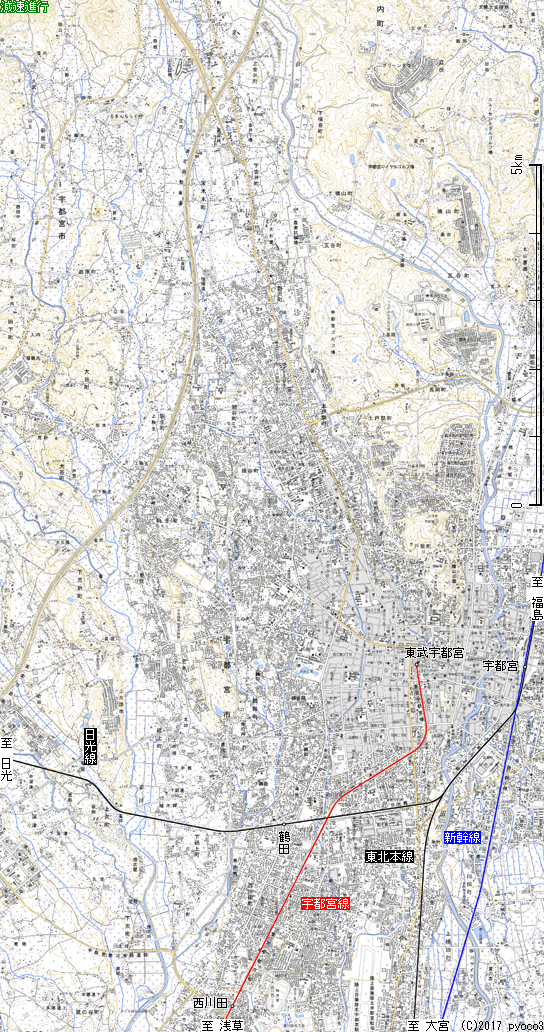

�Q�l�n�`�}

| 1/50000 |

�@ �@�F�s�{ �@�F�s�{ |

[M42�⑪] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

�@ �@�F�s�{���� �@�F�s�{���� |

[S8�S��] |

�@ �@�F�s�{���� �@�F�s�{���� |

[S8�S��] |

�@ �@��J �@��J |

[T4���}/S4�C��] |

�ŏI�X�V��2025-9/29�@�@*�H���}�͍��y�n���@�d�q�n�}�ɒNjL���č쐬*�@

�]�ڋ֎~�@Copyright (C) 2017 pyoco3 All Rights Reserved.

�@�n��F�Ȗ،��F�s�{�s�@�@��ԁF�F�s�{�s���^29.9km�@�@�O�ԁF610mm�^�ꕔ�����@�@���́F�l�́E���R

�@�n��F�Ȗ،��F�s�{�s�@�@��ԁF�F�s�{�s���^29.9km�@�@�O�ԁF610mm�^�ꕔ�����@�@���́F�l�́E���R

�@�F�s�{

�@�F�s�{ �@�F�s�{����

�@�F�s�{���� �@�F�s�{����

�@�F�s�{���� �@��J

�@��J