地区:北海道斜里郡斜里町 区間:斜里~知布泊/17.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

地区:北海道斜里郡斜里町 区間:斜里~知布泊/17.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

終点が漁港となるため海産物の出荷が目的のようにも見えるが、ウトロから船で運ばれた農産物や沿線で採れた甜菜等の輸送も大きな割合を占めていたようだ。軌道敷設によってさらに生産量が増えてとも言われている。

略史

| 昭和 |

7(1932) - |

12/ |

23 |

殖民軌道 斜里線 |

開業 |

|

17(1942) - |

|

|

簡易軌道に名称変更 |

|

|

26(1951) - |

|

|

〃 斜里線 |

廃止 |

廃線跡現況

始発となる斜里(写真A)は正確な資料がないため、位置がどうにも定まらない。やむなく特定可能な海別駅からの距離程9186mを逆計測し、JR駅東の駐車場付近と読み取った。ただし大日本職業別明細図は同所に駅を描くも、下記参考資料は一区画東の旧農業倉庫付近とし、地形図ではさらに東方にずれる。

同駅からは北方に側線が伸び、その終点(写真B)付近には今も倉庫が建ち並ぶ。こちらも参考資料には、側線はさらに斜里漁港に近い第一漁業の前まで伸びていたとの記述がある。

東に向かう本線側は現在のJA倉庫群の前を通り抜け、道道92号線(写真C)に合流する。当時は道路北側に専用軌道を構えていたが、その後の道路拡幅によって今は歩道に置き換えられた。

南東に進む道道はやがて国道334号線と交差し、軌道側はここで国道上へと乗り移り東に向きを変える。直後に置かれていたのが東斜里(写真D)となる。なお各中間駅は地形図に記載がなく、北海道庁殖民軌道各線別粁程表の数値1982mをもとに計測、判断した。ただし起点の位置が確定できないため、上記海別駅を基準とした逆算になる。

一直線で続く国道上には3922mの一本木(写真E)、6136mの赤上(写真F)、7527mの朱円(写真G)各駅が設けられた。同一経路に路線バスも走るが、後継となるのは朱円駅の朱円郵便局前バス停のみだ。

国道は殖民区画東六線で北東に向きを変え、軌道側もこれに追従する。直後に置かれていたのが海別(写真H)で、待避線を描いた平面図が残され、全線の中で唯一正確な場所を確定できる駅となる。朱円六線バス停東行が目印となるも、線路は逆の右端に敷設され待避線も右側面に膨らんでいた。

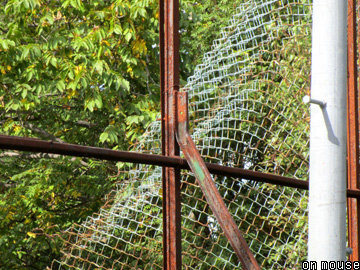

東八線で国道はさらに北へとカーブするため、直進を続ける軌道側は道路と別れ農地(写真I)の中を進む。東十線(写真J)まで達すると、今度は殖民区画に沿って北上し始める。途中、左手の峰浜小学校グランドに備わるバックネット骨組(写真K)に軌道のレールが使用され、廃校となった現在も大きく朽ちることなく、その姿を見せている。

同校の北側に位置したのが島戸狩(写真L)で、沿線では斜里に次ぐ集落と思われるが、駅は併用軌道上でもありそれらしき痕跡は認められない。駅を過ぎて再び国道(写真M)に合流するものの、すぐ右に分離してしまう。一旦、雑木林を抜けたのち、やはり区画整理の済んだ農地内(写真N)に飛び込む。途中に流れる糖真布川は、両岸共樹林帯に囲まれるため近づくことは難しく、橋梁痕の有無は確認できていない。

幌泊(写真O)は待避線を備えていたが、当時の地形図でも駅周囲に記された家屋は少なく、25年時点で直近の二軒が廃屋化される等、地域の中心といった雰囲気は全く感じ取れない。また、駅前後のみ東西の農道に合流するも、すぐ北に別れてしまう。

北東に向かう軌道線はそのまま海岸線に近づき、同所を走る国道(写真P)に再合流する。この先、山側を走る旧国道は廃棄され、軌道跡が新たな新国道ルートに選択された。

北へと向きを変えた道路は、やがて漁港を抱えた知布泊(写真Q)に到着する。海産物の出荷や海運の拠点として多くの貨物は港を経たはずだが、駅との高低差が大きく、利便性に欠けたことは否めない。参考資料には、中間地点の旧駅逓付近に初代駅が置かれていたとの調査結果も記される。しかし開業時の建設距離程が17901m、新国道上の時代が17900mとされ、本来100m強の差異が出るところ、基本的な変化はない。よって駅の変遷については今後の課題とした。

参考資料

- 北海道の殖民軌道/レイルロード/今井啓輔 著

参考地形図

| 参考地形図 |

1/50000 |

斜里 斜里 |

[S19部修] |

峰浜 峰浜 |

[S19部修] |

|

|

|

1/25000 |

斜里 斜里 |

[該当無] |

峰浜 峰浜 |

[該当無] |

朱円 朱円 |

[該当無] |

塚町

塚町 北村

北村

塚町

塚町 北村

北村

塚町

塚町 北村

北村

塚町

塚町 北村

北村

塚町

塚町 北村

北村

塚町

塚町 北村

北村

制作公開日2025-10/6 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2025 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道斜里郡斜里町 区間:斜里~知布泊/17.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

地区:北海道斜里郡斜里町 区間:斜里~知布泊/17.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

斜里

斜里 峰浜

峰浜 斜里

斜里 峰浜

峰浜 朱円

朱円