地区:北海道中川郡池田町 区間:高島~下居辺/18.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

地区:北海道中川郡池田町 区間:高島~下居辺/18.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

北海道開拓民の生活を支えた殖民軌道。交通不便な道東に数多く敷設されるも、根室、釧路管内が大半を占め、十勝管内では唯一居辺線のみとなる。なお当路線は精度の低い20万分1地勢図のみに描かれ、駅の記載もない。補完のため昭和20-30年代の空中写真を利用したが、大半の区間は推測の域を脱し切れていない。また居辺は当初

[おるべ]と発音されていたようだが、近年は

[おりべ]に変化している。

略史

| 昭和 |

10(1935) - |

12/ |

14 |

殖民軌道 居辺線 |

開業 |

|

17(1942) - |

|

|

簡易軌道に名称変更 |

|

|

24(1949) - |

1/ |

31 |

〃 居辺線 |

廃止 |

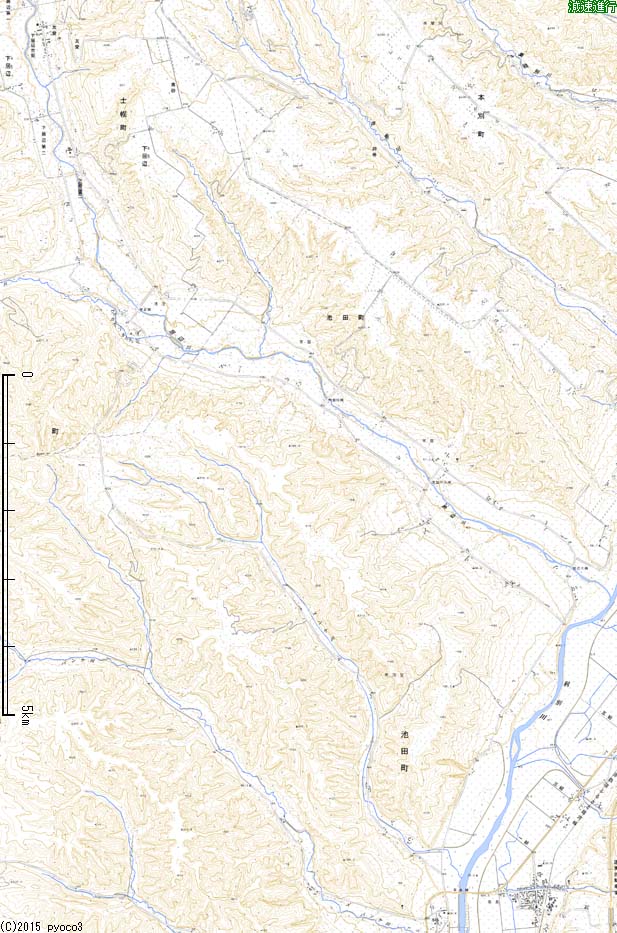

路線図

廃線跡現況

国鉄池北線の駅前にあった高島(写真A)。高島農場倉庫の脇から出発していたとされるが、その倉庫がどこなのか、現地で情報を集めることができず、駅の位置は大雑把な判断となってしまった。

駅の北には軌道跡を利用したと思われる未舗装路が続くが、二車線道路に突き当たって終了してしまう。ここで左カーブを描いて向きを変え、集落の北外れを西に向かう。跡地は既に農地(写真B)に飲み込まれ、何の痕跡も見いだせない。

その後、国道245号線の旧道に合流し北側を併走する。当地の主要河川、利別川(写真C)は道路との併用橋で渡っていたようだが、現在は国道もルートを変更し、高島橋も北側に位置を変えている。

殖民軌道各線別粁程表によれば次の信取(写真D)は起点より6226mとされるが、同名集落は高島橋の南西に位置するため、駅もはるか手前の同橋西詰付近としか考えられない。しかし河川改修による堤防かさ上げなども影響するのか痕跡は見つけられず、正確な場所の特定は難しい。

ここで北に向きを変えた後は道道496号線の旧道と並行して進むが、線路跡の大半は現道道への転換(写真E)、あるいは拡幅用地として提供されている。

さらに大きなS字カーブで丘陵を駆け上がると、軌道跡は一旦道路から西に離れる(写真F)。利別川につながる窪地のあった場所で、これを避ける経路を取っている。後年建設された道道は埋め立てにより路盤を形成し、より直線に近いルートで通り抜ける。

両者はすぐ再合流し、道路の西側を軌道が併走しはじめる。しかしその跡地は、道路の拡幅に全て取り込まれてしまったようだ。やがて道道から二車線道路が分岐する三差路に至り、同所南を南高台(写真G)と判断した。駅名の混乱はあるが、上記粁程表による距離計測を根拠とする。

ここで道路と別れて農地の中を抜けるため、跡地を直接トレースすることは難しくなる。ただ一箇所、線路跡を利用した畔(写真H)を見つけることができる。通常は一直線で続くものが、途中で妙な屈曲をすることから判別は比較的容易だ。

居辺川(写真I)西詰で東側を走る道道と再合流する。ここに架かる居辺大橋は軌道の木橋跡と重なり、下流側を渡っていた旧道路橋とは若干の距離を置いていた。

川を越えると左カーブを描き、再度農地内に飛び込む。さらに一旦別れた道道と交差し、その位置を北側に移す。

交差後の路盤は水路(写真J)に転換された模様で、殖民軌道では定番の活用法でもある。この水路はやがて道道に接近し、道路北側を併走する。続く三号(写真K)はまったく手掛かりがない。農家に近接していたと考え、点在する中の一軒に的を絞ってみたが、根拠のない直感頼りの推測に過ぎない。

居辺(写真L)は距離計測により、居辺小学校跡地付近と判断した。当駅は参考資料1に五号と記され、駅名の変更があったことをうかがわせる。

しばらく道道と一緒に北西へと進んだ後、ゆるやかな右カーブを過ぎた地点で道路から右手に分離する。ただしその跡地は既に農地に再利用され、ルートはおろか途中の十号さえ確かな位置を見出すことは難しい。駅の西を流れる増田沢川の先に再び水路(写真M)が開削され、ここも線路跡の転用と考えてよさそうだ。

池田町と士幌町の町界となる十二号(写真N)。部分廃止後の終点を担っていたが、一面を農地に戻された現在、その面影はどこにも残されていない。

士幌町に入ると徐々に道道に接近し、やがて合流する。当時の道路は前後の大きな落差を緩和するため、北に迂回して四の沢川を渡っていた。

軌道側も道路に隣接していたのか、あるいは道路とは関係なく直進していたのか、この合流部の経路がはっきりせず、やむなく現状の地形から、前者の迂回ルートと推測するにとどめた。この北、南十四号道路との交点付近に置かれていたのが清澄(写真O)となる。

両者再合流後、北西に進んだ先が十四号(写真P)となるも詳細な情報はなく、山根農場の前後かと思案するばかり。十九号との交差付近も道路側は急坂で段差を解消するため、軌道側(写真Q)は東に大回りして勾配を緩和した。なお旧版地勢図から、軌道は道路東側を走っていたと読み取れる。

学校の直近に位置したと思われる下居辺小学校前(写真R)。洒落た校舎が現存するものの、人の気配はなく、既に廃校となったことを示している。

終点下居辺(写真S)は集落の南に設けられ、大きな農業倉庫も併設されていた。殖民軌道は開通したものの、むしろ士幌とのつながりが拡大し、地区全体で池田町から士幌町に編入した歴史を持つ。これが結果的に軌道の運営にも影響を及ぼし、町内の路線は最初の廃止区間となってしまった。今は新たに開通した県道134号線が駅跡の一部を通り抜け、傍らに案内表示も立てられた。

参考資料

- トカプチ十勝郷土研究2号/十勝の軌道その2/静窓書房/小林實 著

- 北海道の殖民軌道/レイルロード/今井啓輔 著

参考地形図

| 1/200000 |

帯広 帯広 |

[S14要修] |

|

|

|

|

| 1/50000 |

高島 高島 |

[該当無] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

十勝高島 十勝高島 |

[該当無] |

押帯 押帯 |

[該当無] |

士幌 士幌 |

[該当無] |

制作公開日2025-9/22 *路線図は国土地理院地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2022 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道中川郡池田町 区間:高島~下居辺/18.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

地区:北海道中川郡池田町 区間:高島~下居辺/18.8km 軌間:762mm/単線 動力:馬力

帯広

帯広 高島

高島 十勝高島

十勝高島 押帯

押帯 士幌

士幌