地区:大分県中津市 区間:中津〜守実温泉/36.1km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:大分県中津市 区間:中津〜守実温泉/36.1km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

山国川沿いに広がる森林資源の搬出、あるいは耶馬渓への観光客誘致を目的として福岡県宇島から宇島鉄道、大分県中津からは耶馬渓鉄道がそれぞれ路線を延ばした。両社競合する中で一歩先んじた耶馬渓鉄道の優位は揺るがず、将来的には天領日田への延伸も視野に入れていたようだが、こちらは未達成のまま終わっている。

略史

| 大正 |

2(1913) - |

12/ |

26 |

耶馬渓鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

20(1945) - |

4/ |

20 |

大分交通に合同 耶馬渓線となる |

|

50(1975) - |

10/ |

1 |

〃 〃 |

廃止 |

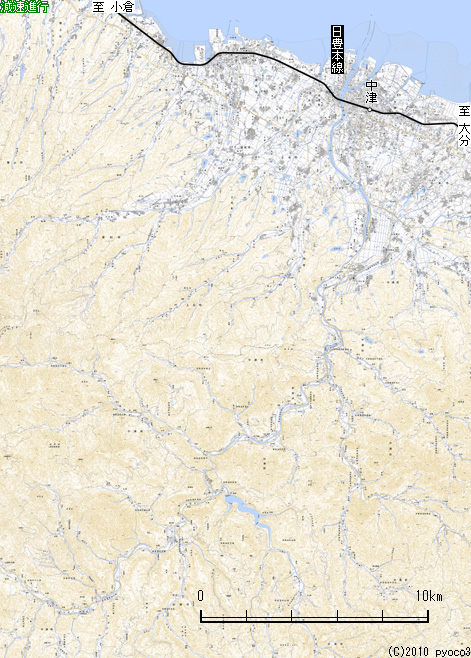

路線図

廃線跡現況

| A |

|

|

日豊本線に隣接していた始発駅の中津(写真A)。機関庫等を併設した広い構内は南口として再開発され、今では名実共に市の玄関口となっている。

駅を出ると、廃止前から工事の始まったJR線の高架橋に沿って東に向かう。南側の側道が線路跡に相当し、しばらく進むと高架橋から右に離れ、住宅地へと入り込む。 |

| 17年5月 |

市街地の中で痕跡を消した線路跡は、国道213号線との交差後に二車線道路(写真B)として突如姿を現わす。踏切を避けるため、後から造られた国道が立体交差で上を通り、鉄道廃止後も跨道橋として利用されている。

ここからの道路は県道675号線と呼ばれ、耶馬渓線跡を拡幅転用して建設された。また歩道部は、中津駅からつながる「メイプル耶馬サイクリングロード」に組み込まれる。 |

|

|

B |

| 17年5月 |

真っ直ぐ進んでいた県道が上り勾配に差し掛かり、右カーブ、更に左カーブと順に過ぎると、道路沿いに立つ古城(写真C)跡の石碑(写真D)が目に飛び込む。鉄道碑としては日本最大級ともいえる程立派だが、駅は第二次世界大戦中に廃止され、地元でも詳細を知る人は少ない。

その古城から移転した八幡前(写真E)は同名バス停が目印となり、銀行の建つあたりが当時の駅前広場に相当する。

ゆるやかな右カーブ途上に設けられていた初代大貞公園(写真F)も、やはり同名バス停付近となる。さらに次の左カーブ地点で鉄道側は北に分離し、二代目大貞公園(写真G)に到着する。戦時中に神戸製鋼中津工場の玄関口として移設され、工場への引き込み線(写真H)も有していた。終戦により工場は閉鎖されたが、引き込み線は跡地に進出した鋼板会社に引き継がれた。ただ同社も業績不振により廃業したため、この時点で鉄道輸送は役目を終えた。

| I |

|

|

その線路跡は空き地となって北東に延び、長者屋敷遺跡の北を抜けると当時の築堤が姿を現わす。ここで二車線の市道と交差し(写真I)、そのまま現在の機械工場内(写真J)に入り込んで終了する。ルート上に大きな雑木が無いのは、ある程度人の手が入っていることを示している。

本線側は駅を過ぎて県道に再合流する。途中の上ノ原(写真K)は同名バス停のやや南方に置かれていた。 |

| 17年5月 |

諫山(写真L)は三光中学校入口バス停とほぼ位置が重なる。ただ道路建設と共に面影は全て消し去られ、見るべきものは何もない。次の真坂(写真M)も同名バス停が目印となり、駅前商店と思われるたばこ店が今も営業中。

南西に向かう路線は下り坂に転じ、ゆるやかなS字カーブを終えると県道から左に分岐(写真N)し、今度は細道として続いていく。

直後の国道212号線オーバークロス部(写真O)は鉄道時代の橋梁がそのまま使われ、旧道と交差後の野路(写真P)には石積ホームと当時の駅舎が残り、駅跡の表示も掲げられる。その後、南へ向きを変えて山国川右岸に出ると、道路上に初めて車止が現われる。眺望が良い上、自動車の通らない快適なサイクリングロードがここから始まる。

| O |

|

|

|

P |

| 17年5月 |

17年5月 |

鉄道廃止後に造られたと思われる落石よけの洞門を過ぎると、短いトンネルが二つ続く。一号厚ヶ瀬トンネル(写真Q)と同二号(写真R)で、後述する耶馬渓平田のホーム跡と共に、登録有形文化財に指定されている。

自転車道は山あいから小さな集落に入り、獣害よけの金属柵(写真S)の横をすり抜ける。

その後、国道212号線に合流(写真T)するが、この山側を併走していた鉄道跡は、既に道路拡幅に利用されてしまったようだ。途中、渋見バス停南側の橋梁(写真U)は、当時の石積橋台を歩道用として再利用した可能性が高い。またこの南方には鉄道トンネル(写真V)が残され、今も歩行者用として使われている。

樋田の市街地に入り、二つ目の信号交差点に洞門(写真W)が設けられていた。東側には駅跡を示すようなバス停も置かれたが、ここは特急バス専用のため、近年の路線廃止に伴って使用を停止している。各駅停車の路線バスは旧道側を通り、平日昼間の乗客は数人といった状態で運行される。なお信号交差点と旧道を結ぶ道路が当時の駅前通りに相当する。

| 左手に青の洞門を望みながらサイクリングロードの休憩所を過ぎ、大きく右カーブを描くと羅漢寺(写真X)に到着する。ここにも使用を停止したバス停が残り、駅前に建つタクシー営業所もすでに閉鎖されたようだ。 |

|

|

X |

| 17年5月 |

| Y |

|

|

駅の先で左に曲がる国道に対し、鉄道側はそのまま直進し、一旦、自転車専用道(写真Y)に戻る。しかしすぐに一車線道路に切り替わり、自転車道は別途川沿いを併走する。 |

| 17年5月 |

| 途中に掘削された曽木トンネル(写真Z)は、今も素堀のまま道路用として供用される。トンネルを抜けると右手に機械工場が現われ、ここから先は大型車が通行する可能性があることを示している。 |

|

|

Z |

| 17年5月 |

| AA |

|

|

やがて右カーブで西に向きを変え、川沿いを走る自転車道側に鉄道ルートが移る。同所に置かれていた冠石野(写真AA)には、駅名標を模した案内表示が立てられ、その歴史を後世に伝えている。 |

| 17年5月 |

| 駅を過ぎ、再び単独の自転車道として西方向に延びていくが、専用ではなく小特車両の通行は許可されている。地元の農耕車両に配慮したようだ。途中の小川には、再利用された鉄道時代の橋梁(写真AB)を見つけることもできる。 |

|

|

AB |

| 17年5月 |

| AC |

|

|

その後は川沿いの農地の中を進み、右カーブで南西に向きを振って耶馬渓平田(写真AC)に滑り込む。両側に登録有形文化財として指定された当時のホーム跡が残り、駅名標や石碑も立てられている。またトイレを備え、サイクリングロードの休憩所を兼務している。 |

| 17年5月 |

| 駅の西で山国川支流の三尾母川を渡るが、ここにも当時の橋梁がそっくり残されている。しかし、傾いた石積み橋脚をコンクリートで固めて補強した姿(写真AD)には、ただただ驚くばかり。強度的に問題は無いのだろうが、しばらくは目が釘付けになってしまった。鉄道運行当時からなのか、あるいは自転車道転換時に補強されたのか、今も疑問が渦巻いたままだ。 |

|

|

AD |

| 17年5月 |

| AE |

|

|

道なりに進み、次のトンネル(写真AE)を抜けた先に津民(写真AF)が位置していた。

道路用として再利用された駅南の津民川橋梁(写真AG)は、なぜか橋脚のみコンクリート製で、終戦直前の水害により新調された可能性もあったが、既に過去形となり、近年の道路新設によって全て消し去られた。 |

| 17年5月 |

橋の先で横切る旧道脇には、踏切機器の基礎とアンカーボルトが顔を出している。山国川の蛇行に沿って南東にしばらく進むと、再びトンネル(写真AH)が待ちかまえる。当線標準仕様と思われる下部が石積み、上部がレンガ造りの構造を持ち、現在はコンクリートで部分的に補修されている。

トンネルを抜けると耶馬渓線最大のハイライト、第二山国川橋梁(写真AI)で対岸に渡る。大半は鉄道時代の橋梁そのままだが、左岸側の一部は豪雨により流失したため、現在は新しく架け直され、違和感がないよう橋脚には石積み模様が描かれている。

国道212号線沿いに展望所が設けられ説明板も添えられるが、成長した樹木により視界が遮られるのは残念なところ。

山国川の右岸に移った線路跡は一旦国道に合流した後、柿坂の集落に入ってすぐ西に分離し、今度は一車線の舗装路となって現われる。

集落の中心に置かれていたのが耶鉄柿坂(写真AJ)で、駅前広場は駐車場へと変わり、国道側に同名バス停も設置される。しかし、案内表示が鉄道ルートを外れた自転車道側に設置されるため誤解を招きやすく、せめて入口の国道側にあればと、やや歯がゆい思いが残る。

集落の南で山国川を渡り戻し、対岸からは再び自転車道と軌を一にする。

既に撤去された橋梁の右岸側には橋台(写真AK)だけが残り、左岸側は第三山国川鉄橋跡の標示看板が掲げられている。

道路脇のサイクリングターミナルを過ぎ、右カーブが始まると、トンネル(写真AL)が行く手に待ちかまえる。やはり石材とレンガの組み合わせで、補強のためか内部にモルタルが吹き付けられている。トンネル内は照明が完備され、安心して通行できるのは路線内共通だ。

ここからは更にトンネルが四本連続する。最初(写真AM)はコンクリートで大きく補強され、二番目(写真AN)はポータルの形さえ掴めない程にモルタルが吹き付けられている。また出口側の落石防止柵はかなり頑丈そうで、危険箇所であることを教えてくれる、三番目(写真AO)は前後共に後から延長された洞門が接続する。中津側は断面が四角く、追加工事であることは歴然としているが、守実側は馬蹄形のため区別が難しい。

| AN |

|

|

|

AO |

| 17年5月 |

17年5月 |

山国川左岸を進む路線は左手に清流を望みつつ、右手には仰ぎ見るような断崖絶壁(写真AP)が続く。

四番目の第五トンネル(写真AQ)もコンクリートで補強され、やはり洞門が追加されているようにも見える。その後、徐々に地形がおだやかになると自転車道は川岸から離れ、そのまま下郷(写真AR)に滑り込む。今もホーム跡が残り、駅名標と休憩所が備わっている。

| AQ |

|

|

|

AR |

| 17年5月 |

17年5月 |

駅を出て国道を横切り更に山国川を渡るが、この第四山国川橋梁(写真AS)も豪雨で一部に損傷を受け、17年時点では修復工事の真っ最中だ。橋の先は自転車道と里道が併走し(写真AT)、両者の区別がつかないまま西へ続いていく。なお歴史を遡ると、全線で水害と復旧が幾度も繰り返された記録を確認できる。

江淵(写真AU)は地形図に記載がないものの、道路脇に設けられた駅名票がその位置を教えてくれる。

再び単独の自転車道に戻った路線は両脇に獣害除けの柵が張られ、多少の圧迫感を感じる。続く岩肌の切り通し(写真AV)を抜けると左カ−ブが始まり、この途中に最後のトンネル(写真AW)が姿を現わす。内部はコンクリートで補修され、珍しく排水用の側溝も備える。

カーブ終了地点に位置したのが中摩(写真AX)で、ここにもホーム跡が残されるものの残念ながら案内表示はない。

圃場整備の済んだ農地内を南下し、山国川右岸の断崖脇をすり抜け、さらに南西に向きを変えると再び両脇に田圃が広がる。この小さな平地の西方に白地(写真AY)が設けられ、今は残されたホーム跡と共に駅名標や小さな案内看板も備えられた。

駅西方の東春田川では鉄道時代の橋梁(写真AZ)が改修され、自転車道用として再利用される。さらに進むと再び小さな平地が現われ、この西端に無人駅の宇曽(写真BA)が置かれた。今は空き地となるが、過去に駅跡を示す看板でもあったのか、錆びた支柱だけが所在なげに突っ立っている。

西に向かう路線はやがて守実市街に入り、その入口にあたる長尾野川にも当時の橋梁(写真BB)が残される。

| BC |

|

|

川を越え二車線の市道に突き当たって、自転車道は終了する(写真BC)。この先には公共の複合施設コア山国が建ち、サイクリングロードの終点となるターミナルも併設されるが、柿坂同様なぜか自転車の姿は見あたらない。 |

| 17年5月 |

耶馬渓線はそのままコア山国を通り抜け、山国町商工会館まで達する。ここが終点の守実温泉(写真BD)で、槻木方面からの平鶴森林鉄道が接続していた。

山国中学の前からバス車庫にかけて貯木場が広がっていたこと、現在の駐車場北側で木材を積み替えていたこと等の話を、近くに在住される元駅長から直接伺うことが出来た。

なお駅名に温泉と付くものの実際の施設は数軒で、大きな温泉街が形成されているわけではない。 |

|

|

BD |

| 17年5月 |

−保存車両−

中津市内の国道212号線沿い、民宿汽車ポッポに複数の車両が保存されている。

参考資料

- 消えた耶馬の鉄道/耶馬渓鉄道史刊行会

- 鉄道ピクトリアル通巻199号/大分交通耶馬渓線/谷口良忠 著・・・私鉄車両めぐり

参考地形図

| 1/50000 |

中津 中津 |

[S2修正] |

耶馬渓 耶馬渓 |

[S26応修] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

中津 中津 |

[S46測量] |

土佐井 土佐井 |

[S46測量] |

耶馬渓東部 耶馬渓東部 |

[該当無] |

裏耶馬渓 裏耶馬渓 |

[該当無] |

|

耶馬渓西部 耶馬渓西部 |

[該当無] |

|

|

|

|

|

|

最終更新日2024-4/7 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2017 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:大分県中津市 区間:中津〜守実温泉/36.1km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:大分県中津市 区間:中津〜守実温泉/36.1km 軌間:762→1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

中津

中津 耶馬渓

耶馬渓 中津

中津 土佐井

土佐井 耶馬渓東部

耶馬渓東部 裏耶馬渓

裏耶馬渓 耶馬渓西部

耶馬渓西部