地区:大分県杵築市 区間:杵築〜国東/30.3km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:大分県杵築市 区間:杵築〜国東/30.3km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

大分県各地に敷設された五つの私鉄。これが第二次世界大戦中に大合同し大分交通が生まれた。昭和五十年までに鉄道線は全線廃止され、その後はバス運行を主業務として現在に至っている。国東線は地方鉄道には珍しく快速列車なども運行され経営もそれなりに順調だったが、集中豪雨による橋梁流失が廃止の引金を引いてしまった。

略史

| 大正 |

11(1922) - |

7/ |

7 |

国東鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

20(1945) - |

4/ |

20 |

大分交通に合同 |

|

41(1966) - |

4/ |

11 |

〃 国東線 |

廃止 |

路線図

廃線跡現況

|

A |

|

日豊本線の杵築(写真A)がこの鉄道の始発となる。構内の北側にホームが設けられ跨線橋で結ばれていたが、今は使用されない留置線が放置されるばかり。駅の東方にあった車庫跡は空き地に変わっている。 |

| 16年07月 |

東に向かう路線は、短い舗装路(写真B)を経て県道644号に合流する。ただし県道に吸収されるわけではなく、道路脇の空き地(写真C)としてつながっていく。

最初の停車駅八坂(写真D)もこの県道沿いに置かれ、駅跡らしい広がりが見られる。今は同名バス停が目印となる。

駅を出るとやがて県道から離れ(写真E)、一車線の生活道に転換される。途中の千光寺付近(写真F)では、古くからの街道かと錯覚するような雰囲気すら漂う。さらに進み、中平バス停の少し手前で再び県道に合流する。この先の県道は鉄道用地を拡幅転換して建設された。

次の杵築祇園(写真G)はこの道路上に位置し、同名バス停が目印となる。

若宮(写真H)は地形図に記載がなく、集落へ向かう道路や水平な用地確保等の条件を考慮し、変則四差路の東付近と判断した。ただし、あくまでも推測の域を出ない。

連続した下り坂が終了した後、主要駅の杵築市(写真I)に到着する。市の玄関口として大きな構内を持っていたが、現在は分割されてバスターミナルや各種店舗等に活用される。

駅の東で左カーブを描き始めた国東線は県道から北に分離し、その路盤は駐車場や通路(写真J)、あるいはバスの営業所等に取り込まれる。当時の地割も多数残され、ルートの確認は比較的容易だ。

カーブが終わり北東へ向きを変えた直後、高山川にぶつかる。堤防擁壁に隠されるものの、今も両岸の橋台(写真K)を確認することが可能だ。川の北方には暗渠跡(写真L)も残され、若干改修された上でガスボンベ置場として使用される。

線路跡は同所から二車線の市道に変わり、次の大内(写真M)へとつながる。駅は十字交差点の西側に位置したが、すでに痕跡は何もない。

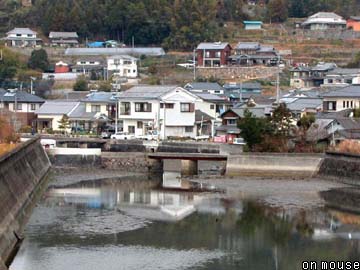

| 道路はセンターラインのない生活道へと変わり、そのまま大内川を越える。鉄道時代の橋梁(写真N)が再利用されたため道幅はかなり狭く、河川幅に比べなぜか橋の長さが極端に短いのも面白い。 |

|

N |

|

|

02年12月

|

|

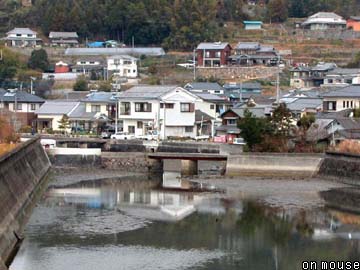

O |

|

道なりに進むと、やがて民家に突き当たって道路(写真O)は終了し、その後国道213号線に合流する。 |

| 18年03月 |

灘手(写真P)付近は鉄道が海岸沿いに敷設され、旧道が内陸側を併走していた。沿岸の埋め立てにより当時の雰囲気は消滅し、駅跡は現国道北側の住宅地内に空き地として残される。目印となる写真中央の木造倉庫付近から左手前に向けてホームが延びていたが、倉庫は24年時点で既に撤去され跡形もなく消滅した。

駅の先で国道に再合流するものの、江頭川の渡河部では両者の分離(写真Q)が見られる。国道転用から外れた鉄道橋(写真R)は、北側の歩道を兼務するような歩行者専用道として再利用される。

次の守江駅から逆算し、31鎖17節(630m)地点(写真S)で人力の浅野セメント専用線と交差したが、これがちょうど川の対岸にあたる。しかし専用線側の経路は判然とせず、正確な交差箇所の特定は難しい。

その後一旦国道上に戻り、守江(写真T)を過ぎると今度は天村川にぶつかり、ここで両者は再度別れる。河川内には橋台と橋脚(写真U)が残されるものの、こちらは歩道橋として利用されるでもなく放置されたままだ。以後、国東線はしばらく国道の北側を並行し、その路盤は空き地(写真V)や民家等に変わる。

両者は同名バス停が目印となる東守江(写真W)付近で再合流する。ここからの国道は線路跡を拡幅転換して建設され、車にとっては快適な二車線道路となる。 次の狩宿(写真X)は同名バス停のやや東に置かれ、その後国道上に続く奈多八幡(写真Y)、北奈多(写真Z)、志口(写真AA)はそれぞれ駅跡にバス停が設けられる。

国道から県道34号線上へと移った路線は、安岐(写真AB)の手前で県道からも外れ、道路東奥を北に進み駅に入線する。主要駅として広い構内を持った駅跡は、既に道路沿いに建つ数軒の店舗に取り込まれ、その一角に申し訳程度のバス待合所が置かれている。

駅の北に当線の運命を決めた荒木、安岐の両河川が流れ、前者の川底には橋脚痕(写真AC)がいまだその姿をとどめている。一方、水位の関係もあるのか、後者側はなにも見つけることができない。

橋の先は再び道路転用が開始され、今度は一転して細い生活道(写真AD)に変わる。途中の古城(写真AE)は、海水を売りにした珍しい銭湯の北側に位置した。

路線は一旦国道213号線に合流(写真AF)したのち、下原北交差点から舗装路(写真AG)として逆の東側に分離する。以前この道は空港玄関口を通る主要路だったが、その後の施設拡張に伴って分断された経緯を持つ。

大海田(写真AH)は空港前の駐車場付近で、利用者には特等席ともいえる場所を占めていた。水害による廃止がなければ、まさに「ドアtoドア」の空港直行便として大活躍していたかもしれない。

空港を後にした路線は、南側で分断された舗装路の続きとして海岸沿いを北上する。この途中、沿線海水浴場への利便を図るため、夏場だけ設置された行者原の駅跡を探したが、有力な手掛かりを見つけることはできなかった。

道路はやがて国道213号線に吸収され(写真AI)、ここからの国道は廃線跡を拡幅利用したものとなる。

武蔵(写真AJ)は国道西側に取付道路が残るものの、旧版地形図から正確な場所の特定は難しく、1963年の空中写真で補完した。続く池ノ内(写真AK)、綱井(写真AL)、黒津崎(写真AM)の各駅も同様で、さらに当時の写真等も加えてその位置を特定した。

しばらくして国道が左急カーブで西に向きを変えると、鉄道側は同所で右に分離し、珍しくサイクリングロード(写真AN)に転用されはじめる。

要地図交換

この中に設置されていた小原(写真AO)も痕跡はなく、やはり空中写真や前後駅からの距離、集落へのアクセス等を考慮しその位置を判断した。ただ地形図と若干異なる点が気がかりではある。

駅の北で三尾谷川を渡ったのち、連続した上り勾配が始まる。一部に民家も建つが、大半は当時の路盤(写真AP)が放置され、足を踏み入れることが難しい箇所もある。

勾配が終わり、太陽光パネルの一角を過ぎると再び一車線道路(写真AQ)に変わり、そのまま国東(写真AR)駅跡のバスターミナルへとつながる。バス待合室に転用された旧駅舎や日通の営業所、駅前ビルも既に消え、当時は町の中心であったろう昔日の面影は見つからない。むしろ人の往来の少なさとも相まって、周辺はかなり寂れた印象さえ与えている。

-未成線-

この先さらに北に向けて延長線が計画され、建設工事もかなり進んでいたようだ。いわゆる未成線に相当する区間で、現在の国道213号線(写真AS)とほぼ一致する。国東市街地に関しては大日本職業別明細図にルートが記されるものの、詳細な位置関係は不明で、今のところ正解は見つかっていない。

免許申請時の本来の終点、富来(写真AT)の予定地は富来川の河川内と思われる。といっても川は後年氾濫対策として新たに開削されたもので、川の上に駅を造る計画があったわけではない。このあたりの経緯は、TOMさんより「ご記帳処」にお寄せ頂いた文中に詳しい。

なお駅位置は昭和30年代の空中写真を参照し、国道の東側を平行する一車線道路延長線上と判断した。

参考資料

- 郷愁のローカル鉄道国東線/清原芳治 編/大分合同新聞社

- 鉄道ピクトリアル通巻333号/大分交通国東線廃線跡を訪ねて/田口雅延 著

参考地形図

| 1/50000 |

鶴川 鶴川 |

[S26応修] |

豊後杵築 豊後杵築 |

[S26応修] |

|

|

|

|

|

|

| 1/25000 |

下原 下原 |

[該当無] |

鶴川 鶴川 |

[該当無] |

住吉浜 住吉浜 |

[該当無] |

若宮 若宮 |

[該当無] |

杵築 杵築 |

[該当無] |

No123に記帳いただきました。

最終更新日2025-1/30 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2003 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:大分県杵築市 区間:杵築〜国東/30.3km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:大分県杵築市 区間:杵築〜国東/30.3km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

鶴川

鶴川 豊後杵築

豊後杵築 下原

下原 鶴川

鶴川 住吉浜

住吉浜 若宮

若宮 杵築

杵築