地区:福井県永平寺町 区間:金津〜永平寺/24.6km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

地区:福井県永平寺町 区間:金津〜永平寺/24.6km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

社名からは京都と福井を結ぶ目的だったとも読みとれるが、実際には両都市に別れてそれぞれに路線を延していた。福井側の路線では平成に入り二度にわたる列車同士の正面衝突事故を起し、その存続が危ぶまれたが、沿線自治体の出資による第三セクターの「えちぜん鉄道」が設立され、何とか廃止だけは免れた。同社の永平寺線は曹洞宗の本山永平寺への参宮鉄道でもあったが、道路交通の発達に伴って二度に分けて廃止されている。

略史

| 大正 |

14(1925) - |

9/ |

16 |

永平寺鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

19(1944) - |

12/ |

1 |

京福電気鉄道に合同 |

|

|

44(1969) - |

9/ |

17 |

〃 金津〜東古市 |

当日を以て廃止 |

| 平成 |

13(2001) - |

6/ |

25 |

〃 |

福井地区全路線休止 |

|

14(2002) - |

1/ |

31 |

〃 東古市〜永平寺 |

当日を以て廃止 |

|

|

2/ |

1 |

えちぜん鉄道、京福電気鉄道の福井地区路線を譲受 |

|

|

7/ |

20 |

〃 |

営業再開 |

路線図

廃線跡現況

今は芦原温泉と名を変えた北陸線の金津(写真A)。当時の国鉄駅東隣りから永平寺線が発車していた。現在も構内がそのまま広がり、駅跡の雰囲気を感じ取ることが出来る。

京福電気鉄道とは逆方向に向かい、漁港の町三国を目指していた国鉄三国線も当駅から分岐していたが、こちらも既に廃止されて久しい。

駅を南に出発すると左にカーブし、自動車学校をかすめて南東方向を目指す。この区間は沿線工場の専用線に転用され、しばらく貨物列車が運行されていたが、今はそれも廃止されている。

専用線廃止直後にはレールがそのまま放置されていた時期もあったが(写真B)、今は歩行者用道路に転用された。

突き当りの製紙工場敷地を抜け一車線道路の西側に移ると、道路沿いに当時の築堤が現れる。その中に雑草に覆われた橋台(写真C)を見つけることも出来る。

築堤の先に菅野(写真D)が設けられ、駅跡は地区のふれあい会館に利用されている。

駅の先にも空き地となった路盤が続き、やがて県道123号線に合流する。当時は道路と鉄道が並んでいたが、今は県道に一部の用地が取り込まれているようだ。

二つの左カーブで東に向きを変え、矢地バス停を越えると伊井(写真E)に着く。駅跡は農協施設等に利用され、まさに廃止された地方鉄道の典型ともいえる。

駅の西側では道路北側に線路用地らしき広い歩道が続くが、ここから東方は県道と鉄道が微妙にずれ、まっすぐ進む県道に対し永平寺線はやや北に離れ始める(写真F)。その跡地は区画がきれいに整備された農地の中に、完全に姿を隠してしまった。

熊坂川を越えた先、NTTの中継アンテナの東付近に位置した御簾ノ尾(写真G)にも痕跡は見られない。

路線はほぼ真東に向いたまま農地を抜け、右急カーブで南東に向きを変えると同時に、鉄道用地を利用した二車線道路が姿を現す。

入口には駐在所が控え、さらに消防団、公民館、小学校を順に過ぎると道路東脇に空き地が広がる。ここが坪江(写真H)で、以前はJA施設が建っていたが既に取り壊されている。

南隣の駅前商店も店先に自販機が置かれるのみとなり、店舗は閉鎖されているようだ。

二車線道路として活用されるのもこの集落を抜ける短区間だけで、竹田川を渡ったのち緩やかな右カーブが終了すると、今度は一車線の生活道に転換される。ただ国道8号線が東側を平行するため通行量は少ない。

この途中に設けられていたのが瓜生(写真I)となる。

| J |

|

|

生活道は南進するにしたがって路面状態が悪くなり、ついに未舗装の農道(写真J)へと変わる。 |

| 17年9月 |

さらに南へ向かう道路が平行する国道と交差し坂井市に入った途端、線路跡は農地の中にかき消されてしまう。

乗兼(写真K)にも民家が建つが、当時の待合室が道路沿いに移設され、コミュニティバスの停留所として再利用されている。 |

|

|

K |

| 17年9月 |

| L |

|

|

集落内には橋梁跡(写真L)も一か所姿を見せ、それに続く路盤西側の石垣が当時からのものと教えてもらった。 |

| 94年3月 |

さらに南へ向かう路線は竹田川を渡るが、ここに橋台(写真M)が両岸とも残されている。現在、左岸側は雑草でほぼ隠されしまい、右岸側橋台と橋脚二本の基礎部分もいまだ撤去作業はないと聞いたが、やはり雑草に覆われ近づくことさえできない。北側の農地から遠望すると、橋梁位置で堤防が盛り上がっていることを確認できる。

川を越えたのちは生活道の東脇を併走することとなる。線路跡は既に農地に組み込まれているものの、その中に小橋梁跡が二箇所(写真N・O)顔をのぞかせている。 |

|

|

M |

| 94年3月 |

| N |

|

|

|

O |

| 15年9月 |

15年9月 |

| P |

|

|

ここから先は宅地と空き地の混成になるが、土地の境界線は連続して続き、跡地を確認することは比較的容易だ。

そのまま県道147号線に接近すると、ホーム跡の残る長畝(写真P)に到着する。ただ地盤沈下によるものか、ホーム全体が若干傾いているのは気にかかる。 |

| 16年4月 |

駅の南にも橋梁跡(写真Q)が残り、続いて五味川にぶつかると、右岸堤防の外側に橋台(写真R)が姿を見せる。ちょうど堤防と民家の境界付近だが、これは北側に連続していた小橋梁の遺構と考えられる。

五味川は既に直線化を含む河川改修が完了しているため、架橋跡は消滅してしまったようだ。 |

|

|

Q |

| 18年7月 |

| R |

|

|

川の先で数軒の民家を抜けると一車線道路が現れる。永平寺線のルートに一致するものの、実際の線路跡は道路の東隣りとなる。 |

| 17年9月 |

| さらに路盤上に建つ工場、民家等を抜けた先の農地内には築堤が残され、橋台(写真S)も発見することが出来る。 |

|

|

S |

| 17年9月 |

| T |

|

|

そのまま県道17号線と交差した後は丸岡の市街地に飛び込み、左カーブで南に向きを変えると、電車道と呼ばれる一車線道路に出る。この中ほどに丸岡口(写真T)が設けられ、今も道路脇に残るくさび型の空き地は、駅構内の一画を占めていた可能性が高い。

駅の先は再び密集地に入り込み、跡地を直接たどることは困難となる。 |

|

94年3月

|

しばらく住宅地の中を進んだのち、西里丸岡公民館を抜けると当時の路盤が現れる。路盤上には数軒の民家も建つが、その南方に連続した橋台、橋脚(写真U)を確認できる。

ただ川は既に埋められて空き地に変わり、場所柄なんとも不思議な雰囲気を醸し出している。 |

|

|

U |

| 17年9月 |

| V |

|

|

更に、すぐ南を流れる小川にも橋梁跡が残る。川岸にあるのが橋脚(写真V)で、橋台はやや奥に顔をのぞかせている。これは河川を含めた大幅な土地改良が実施された事をうかがわせる。

なお以前は両岸に橋脚が残っていたが、北側はすでに撤去されてしまった。 |

| 94年3月 |

「一筆啓上賞」で全国に名を馳せた丸岡町。平成の大合併で坂井市と名を変えたが、その旧丸岡市街の中央に位置するのが本丸岡(写真W)。

北陸線丸岡駅へ接続する丸岡線との乗換駅でもあり、広い駅構内を利用してバスターミナルに生れ変わり、今では頻繁にバスが発着している。 |

|

|

W |

| 94年3月 |

| X |

|

|

駅の南側は道路なのか空地なのか、判別不能な状況(写真X)が県道10号線との交差点迄だらだらと続き、その後は一車線の舗装路に再利用される。 |

|

94年3月

|

ゆるやかな左カーブで南東に向きを変えると今度は県道167号線と鋭角に交差し、再び宅地や農地、未舗装の生活道等に細分化される。この中に西瓜屋(写真Y)のホーム跡が残されている。

道路への転換話が立ち消えて以来、取り壊しに費用のかかるホームは放置状態とのこと。 |

|

|

Y |

| 15年9月 |

| Z |

|

|

しばらく宅地と農地が繰り返されたのち、北陸道の直前で北から南下してきた県道17号線に合流する。この手前、一車線道路脇の用水に橋台跡らしき石積み(写真Z)を見つける。かなり崩れているため断定はむつかしいが、ルートにも一致し、永平寺線の遺構である可能性は高い。 |

| 17年9月 |

ここからの県道は線路跡を転用して建設され、やがて左手に近づくJA施設の北側が末政(写真AA)の駅跡となる。ただ最近はJAの統廃合が促進されているのか、以前目印となっていた道路脇の事務棟が消えて更地に変わってしまった。

次の油為頭交差点の手前には油(写真AB)が置かれ、駅舎跡の生活改善センターから北に向かってホームが延びていた。さらに県道を進むと友末(写真AC)、楽間(写真AD)、二代目鳴鹿(写真AE)と各駅が続く。

下記参考資料にはホーム跡等の写真も載せられているが、道路転用に伴って今では鉄道の構造物は何一つ発見出来ない。 |

|

|

AA |

| 17年9月 |

| AF |

|

|

その後しばらく走ると県道112号線にぶつかり、二車線道路への転用は終る(写真AF)。この先は一車線の舗装路に変わり、九頭竜川を越えるため右に大きくカーブを切る。 |

| 94年3月 |

| カーブ途中の初代鳴鹿(写真AG)は民間の工場に利用されていたが、すでに閉鎖されてしまったようだ。道路も雑草に覆われて、これ以上は進めないため迂回せざるを得ない。 |

|

|

AG |

| 17年9月 |

| AH |

|

|

この路線建設で最大の難所であったろう九頭竜川の鳴鹿鉄道橋、右岸には築堤と共に橋台(写真AH)が残されている。現堤防のやや北奥となるが、開業時、九頭竜川はここで河道が二手に分かれていたため、現在より川幅は広かったようだ。

旧版地形図を眺めると、道路用の鳴鹿橋はやや上流の川幅の狭い箇所を選択しているが、永平寺線はその倍近い箇所に架橋している。当時としてはかなりの決断が必要だったろう、などと考えるのもまた楽しい。 |

| 17年9月 |

左岸には橋脚(写真AI)が顔を出していたものの、堰の移設に伴う整備で撤去されたのか、今ではその位置すら判然としない。

なお橋はトラスとプレートガーダーの混成で、流れの速い箇所がスパンの長いトラス、遅い箇所に短いプレートを採用していたと地元で聞いた。

川を渡り国道416号線と交差し、ゆっくり左に曲がると右から越前本線が近づき併走する。この合流点では踏切跡(写真AJ)と小橋梁跡(写真AK)を確認することが出来、左カーブ地点にも路盤の境界線が一部残されている。 |

|

|

AI |

|

94年3月

|

| AJ |

|

|

|

AK |

| 17年9月 |

17年9月 |

| AL |

|

|

そのまま越前本線と並んで永平寺口(写真AL)に到着する。当時は東古市と呼ばれていたが、永平寺までの区間が廃止されたのちに駅名変更されている。

また金津からの路線がつながっていた時期には北側にも永平寺線専用のホームを持っていたが、駅前整備に伴って新しい駅舎にその場所を譲った。

隣接する古市変電所もお化粧直しされ、その変貌ぶりに驚くばかりだ。 |

| 17年9月 |

駅の先は舗装路に転換され、永平寺参ロードと名づけられた遊歩道に変わる。近年この道を利用した自動運転の小型バスが運行を始め、駅直近に東古市停留所(写真AM)が設けられた。ただし23年時点では予約運行のみで、車両の姿は見えない。

右に大きく、そして左への小さなカーブを終えた後は、ほぼ一直線に南方向を目指す。直線路に入って最初の十字路に位置したのが諏訪間(写真AN)で、バス停はできたものの予約時のみ運行のため、一般道との交差箇所は常時頑丈な車止が組み込まれたままだ。

駅南方に新設された車両待避所を過ぎ、さらに中部縦貫道をくぐると道路上に当時の線路が再現され(写真AO)、モニュメントのごとく展示されていたが、これも自動走行バスの開始により撤去されてしまった。

なお路面にはガイド役の細い溝が刻まれ、上下線が60cmの間隔を保つ。 |

|

|

AO |

|

17年9月

|

田圃の中の一本道といった風情の遊歩道を南下し、やがて小さな集落に入る。大正15年の地形図には、この手前に初代京善(写真AP)が描かれている。ここも車両の通行に合わせ、以前より道幅が拡幅された。

駅の先を横切る永平寺川では、鉄道時代の橋梁(写真AQ)がそのまま歩行者橋に転用される。

川の南岸に移った二代目京善(写真AR)は、小さな広場と休憩所に変わる。ただ鉄道や駅跡に関する案内表示は一切なく、一抹の寂しさを感じざるを得ない。しかし駅に隣接する踏切跡にレールが残され、こちらは無言で鉄道の存在をアピールしているようだ。

志比南小学校の進入路との交差点には前後にミニ線路が設置され、踏切跡(写真AS)にもレールが残る。計三か所となり、やや過剰気味かとも思われたが、自動運転バス開始後は踏切跡だけに絞られた。

遊歩道沿線では架線柱の基礎らしき部分や、放置された勾配標、距離標(写真AT)が散見され、永平寺参ロードとしての距離案内板も「1参る」ごとに立てられている。

南東に向きを変えた路線は、さらに小さな川(写真AU・AV)を連続して越える。共に当時の橋梁を改修し、遊歩道用に再利用しているようだ。

二代目荒谷として設けられ、その後改名した市野々(写真AW)にはベンチが置かれ、道路幅にも若干の広がりがみられる。路上に線路のモニュメントも展示されていたが、現在は道路脇のホーム跡部分に移設されている。

初代荒谷(写真AX)は、荒谷集落と永平寺川対岸を結ぶ小さな道路橋に接する形で設けられていた。上記二代目への移転に伴って閉鎖され、既に痕跡もないため正確な位置の特定は難しくなっている。

駅の先で並走する国道364号線と交差(写真AY)し、その位置を入れ替える。

自動走行のバスルートはここで分断され、南北両方向からのガイド溝はそれぞれUターン路を描く。南側は定期運用中の区間で、車両が三台留置され停留所には時刻表も掲げられている。しかし何とも中途半端な場所で、運行が土日に限定されることから利用のハードルはかなり高い。

また同所に荒谷の駅名標を模した看板が設置されるため誤解を招き易いが、この場所に駅が設置された記録はない。

国道を越えると、以前は舗装幅が狭くなる区間があった(写真AZ)。路盤上に残るバラストを歩行者に認識してもらうためかとも思われたが、現在は車両通行に合わせて拡幅され、遊歩道としての手入れも国道以北より若干丁重なようだ。

途中には歩行者橋に手直しされた小橋梁(写真BA)が残される。ただ河川が流れていた痕跡は認められないため、避溢橋あるいは人の横断用として建設されたのかもしれない。

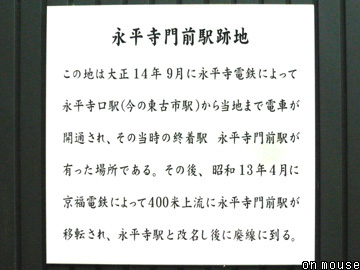

上り坂の細道をしばらく進むと、左手に倉庫と駐車場が見えてくる。ここに当初の終点永平寺門前(写真BB)が置かれていた。駅は路線の延伸に伴って廃止されたが、舗装された広場は終着駅らしい雰囲気を持ち、また倉庫裏にはその歴史も掲示されている。

線路跡を転換した遊歩道は、ここから国道364号線に並ぶと同時にかなり急な上り坂へと変わる。その坂を上り切ると終点の永平寺(写真BC)に到着する。駅跡はバス停に変わり、西側の遊歩道休憩所には自動走行バスの停留所も追加された。

なお駅の先に設けられていた車庫の痕跡は既に認められない。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻296号/京福電気鉄道福井支社の廃止路線/酒井英夫 著

参考地形図

| 1/50000 |

大聖寺 大聖寺 |

[S28応修] |

三国 三国 |

[S8要修] |

永平寺 永平寺 |

[T15鉄補/S28応修] |

|

|

| 1/25000 |

越前中川 越前中川 |

[S44測量] |

三国 三国 |

[S44測量] |

永平寺 永平寺 |

[S5測図/H11部修] |

丸岡 丸岡 |

[S33二修] |

94年当時の東古市〜永平寺間各駅

| BD |

|

|

|

BE |

| 94年2月 |

94年2月 |

|

東古市 左端に永平寺線のホームが見える |

|

東古市の南 |

|

| BF |

|

|

|

BG |

| 94年2月 |

94年2月 |

|

諏訪間 |

|

二代目京善 |

|

| BH |

|

|

|

BI |

| 94年2月 |

94年2月 |

|

市野々 |

|

永平寺 |

|

最終更新2023-10/9 *路線図は国土地理院地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2013 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:福井県永平寺町 区間:金津〜永平寺/24.6km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

地区:福井県永平寺町 区間:金津〜永平寺/24.6km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

大聖寺

大聖寺 三国

三国 永平寺

永平寺 越前中川

越前中川 三国

三国 永平寺

永平寺 丸岡

丸岡