�@�n��F���䌧���s�@�@�p�~��ԁF���R�`��������^8.6km�@�@�O�ԁF1067mm�^�P���@�@���́F�d�C

�@�n��F���䌧���s�@�@�p�~��ԁF���R�`��������^8.6km�@�@�O�ԁF1067mm�^�P���@�@���́F�d�C

����n�Ƃ��Ēm���镟�䌧���s�B���s����ւ̌�ʘH�͋㓪����̑����ɂ���ēx�X�����ꂽ�B�����P���A�N�Ԃ�ʂ��Ă̗A����i�m�ۂ�ړI�ɉz�O�d�C�S�������J�Ƃ����B�n��̔��W��ڎw�����̌㉟�����傫�������B���������a�̔��ɉz���k�����J�ʂ���ƁA�����͂����������R�`���Ԃ͐ɂ��܂�p�~���ꂽ�B�c���ꂽ��Ԃ͂��̌�A���N��ۂ��Ă������A�����ɓ����x�̑傫�Ȏ��̂��N���������̊�@�ɖʂ����B�ŏI�I�ɂ͓�N�ȏ�̋x�~���Ԃ��o���̂��A���������̂̉����đ�O�Z�N�^�[�̂�������S���Ƃ��čďo�����Ă���B

�H���}

|

|

���j

|

|

|

| �吳 |

3(1914) - |

2/ |

11 |

�@���s�d�� �z�O�d�C�S���� |

�J�� |

| ���a |

4(1929) - |

9/ |

21 |

�@�@�@�V�@�@�@�@�V |

�S�� |

|

17(1942) - |

3/ |

2 |

�@�����d�C�S���Ƃ��ēƗ� |

|

|

49(1974) - |

8/ |

13 |

�@�@�@�V�@�@���R�`������� |

�p�~ |

| ���� |

15(2003) - |

2/ |

1 |

�@��������S���ɉ��� |

�@(���n) |

|

�p���Ռ���

| A |

|

|

��������S�����R�i�������̏I�_���R(�ʐ^A)�́A�s�X�n�Ƃ̊Ԃɋ㓪���삪����A���s�ւȏꏊ�ɐ݂����Ă���B�ȑO�͂���������s���܂Ń��[���������A���̐Ւn�͌���168�����Ƃ��ē�ɉ��т�B |

| 16�N4�� |

| �����͂����E�ɃJ�[�u���邪�A������͋����[�g�ɑ������A�r���ɒZ�������g���l��(�ʐ^B)���@�킳��Ă����B����͓��H�]�����ɊJ�킳��A���͐�ʂ��ɕς���Ă���B |

|

|

B |

| 16�N4�� |

| C |

|

|

�ԗ��̑�^�����v�悳���ƁA�����g���l���Ƌ}�J�[�u���l�b�N�ɂȂ������ߓ����ɐ��H���ڐ݂��A�O���쉈��(�ʐ^C)����_�n�̒���ʂ蔲���郋�[�g�ɕύX���ꂽ�B |

| 16�N4�� |

����(�ʐ^D)����ӏ�����A���H���Ƃ��ĉ��C�������̂́A����̉����͓S������̍ė��p�Ǝv����B

�V�������̍����_�Ɉʒu�����H��(�ʐ^E)�ɍ��Ղ͂Ȃ��A�ȑO�ڈ�ƂȂ��Ă��������o�X����H���p�~�ɂ����ɓP������Ă��܂����B�����o�X��͖����Ƃ��A���R�s�R�~���j�e�B�[�o�X�̒�ԏꏊ�ɂ͎w�肳��Ă���悤���B

��������ɐi�݁A�₪�Ď������(�ʐ^F)�ɒ����B�x�H�����ق̑O�ɒu����A�w�Ղ������W��(�ʐ^G)�����H�ɖʂ��ė��Ă���B

����Ɏ��͂ɑS���l�Ƃ̂Ȃ�����(�ʐ^H)���߂��A�㓪����ɉ����č��݂��㗬�Ɍ������B�S���̐Ւn�͌����̊g���ɗ��p����邪�A�����ŏ��n���ꂽ�S�������C�����H��~�݂�����ԂŁA�����I�ȏ�̎����o�Č��̏�ɖ߂����Ƃ�����B

���炭���Č�������E�ɗ���郋�[�g��ɁA�����̒z��(�ʐ^I)���p�������B�������H�Ղ͕��u����ꕔ���M�n�����邽�߁A�ʂ蔲���͓���B

���̐�ɒu����Ă����̂��A���H�t�ւɔ����Ĉڐ݂��ꂽ�������r��Z�C�t��(�ʐ^J)���B���͋n�ƂȂ���̂́A�w�Ղ炵�����͋C���c���Ă���B

�����ŐV�����[�g���Ăѕ������A�w����^�������i�ދ������ܑ͕��H�ɓ]�������B�r���̏������r��(�ʐ^K)�ł͓��H�e�ɍג����R���N���[�g����o�����̂́A�z�[���ՂƂ̊m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����œ��H�]�p�͈�U�I���ƂȂ�B

���̌�̘H���͌���171���������̎R�����i�ɕ~�݂���A�ꕔ�����Ζh���̐ݒu�ɗ��p�������̂́A�唼�͕��u���ꂽ�r��n�ƂȂ�B�������̒��ɁA�Z�����㉺�r��g���l��(�ʐ^L)�������̎p�ł�������ł���B

����ɘA�������Ȑ���`���A���Ɍ�����ς����̂��V���ƍ�������B |

|

|

L |

| 16�N4�� |

�V�����͋����Ƃ̕��シ���E�ɋȂ���A���ڃg���l��(�ʐ^M)�ɓ���B�ԗ��̑�^���ɑΉ����邽�ߐV���Ɍ@�킳��A����������傫���V���[�g�J�b�g���ꂽ�B

���g���l�������̒��Ԓn�_�ɂ��̑��݂�`����Δ�(�ʐ^N)�������A���ʂɑ吳14�N�ƍ��܂�邱�Ƃ���A����͓��ڃg���l�����w�������̂Ǝv����B

���g���l���o�����ŐV�������͈�̉����A���̂܂ܐ������z����B��̐�͋������̐������������A���͓��H�̊g���ɗ��p����A�r���ɐ݂���ꂽ�V�݉�(�ʐ^O)�A���Ð�(�ʐ^P)�̊e�w�́A���ɓ����o�X�₪�ڈ�ƂȂ�B

���s�X�n�ɓ���Ɠ��H�ォ�獶�ɕ������A���̋�Ԃ̔p�~�v���Ƃ��Ȃ����㓪�����ƌ���(�ʐ^Q)����B���̐�͈�Ԑ��̐������ɕϊ�����A�����Ŕ_�n���▯�Ɠ�����B�ȑO�͈ꕔ�ɘH��(�ʐ^R)�̐��オ����F�߂�ꂽ���A���łɎp�������Ă���B���̂܂܌���240�����ɋ߂Â��A�v�擖���̏I�_����(�ʐ^S)�Ɏ���B��͂蓯���̃o�X�₪�w�ʒu�������Ă����B

�J�ƌ�ɉ��L����I�_�ƂȂ����������(�ʐ^T)�́A�s�X�n�̎O�Ԍ����_����p�ɐ݂����A���̒n�����瓖�������O���Ə̂��Ă����B

�����w�Ղ͊��ɋ�s�Ȃǂɕς��A�I���w�̕��͋C�͏��������Ă���B

�Q�l����

- �S���s�N�g���A���ʊ�295���^�����d�C�S���^����M�v�@���E�E�E���S�ԗ��߂���

- ���R�s�j�^��O���ߑ㌻��

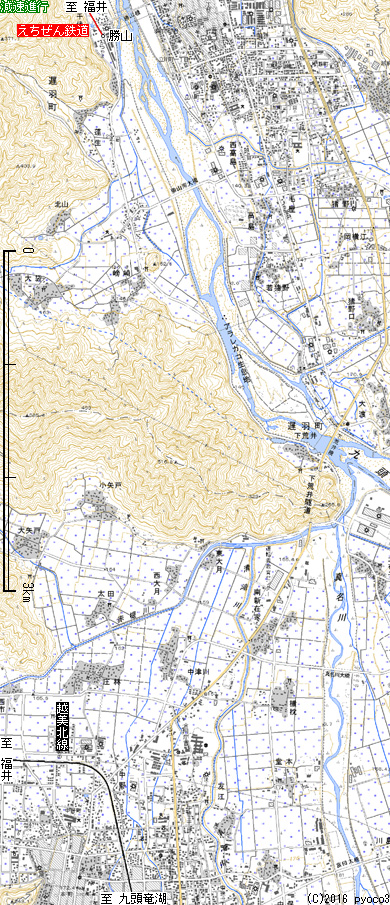

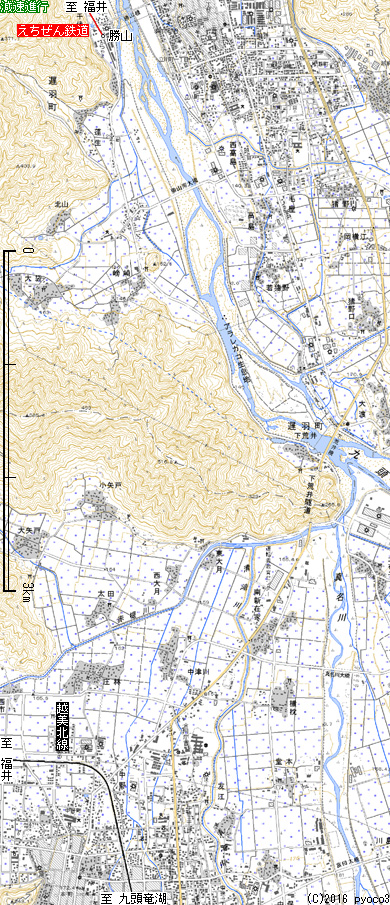

�Q�l�n�`�}

| 1/50000 |

�@ �@�i���� �@�i���� |

[S28���C] |

�@ �@�z�O���R �@�z�O���R |

[S28���C] |

�@ �@��� �@��� |

[S25���C] |

�@ �@�r���x �@�r���x |

|

| 1/25000 |

�@ �@�R�� �@�R�� |

[S44����] |

�@ �@�z�O���R �@�z�O���R |

[S44����] |

�@ �@�z�O��� �@�z�O��� |

[S48����] |

�@ �@�r���x �@�r���x |

[S45����] |

�ŏI�X�V��2024-5/29�@�@*�H���}�͍��y�n���@�d�q�n�}�ɒNjL���č쐬*�@

�]�ڋ֎~�@Copyright (C) 2016 pyoco3 All Rights Reserved.

�@�n��F���䌧���s�@�@�p�~��ԁF���R�`��������^8.6km�@�@�O�ԁF1067mm�^�P���@�@���́F�d�C

�@�n��F���䌧���s�@�@�p�~��ԁF���R�`��������^8.6km�@�@�O�ԁF1067mm�^�P���@�@���́F�d�C

�@�i����

�@�i���� �@�z�O���R

�@�z�O���R �@���

�@��� �@�r���x

�@�r���x �@�R��

�@�R�� �@�z�O���R

�@�z�O���R �@�z�O���

�@�z�O��� �@�r���x

�@�r���x