地区:北海道上川郡標茶町 区間:標茶〜上御卒別(24.2km)/中御卒別〜沼幌(6.5km) 軌間:762mm/全線単線 動力:内燃

地区:北海道上川郡標茶町 区間:標茶〜上御卒別(24.2km)/中御卒別〜沼幌(6.5km) 軌間:762mm/全線単線 動力:内燃

かつて道東には数多くの簡易軌道が存在した。道路の建設、維持管理が困難を極め、軌道が大切な交通手段となっていた。当時の不便な生活を頭に浮べながら廃線跡を辿ったが、この軌道の遺構は数少ない。

略史

| 昭和 |

30(1955) - |

10/ |

|

標茶町営軌道 |

運行開始 |

|

38(1963) - |

12/ |

|

〃 |

本線全通 |

|

41(1966) - |

6/ |

|

〃 |

沼幌支線開通 |

|

45(1970) - |

11/ |

24 |

〃 |

沼幌支線廃止 |

|

46(1971) - |

7/ |

31 |

〃 |

当日を以て全線廃止 |

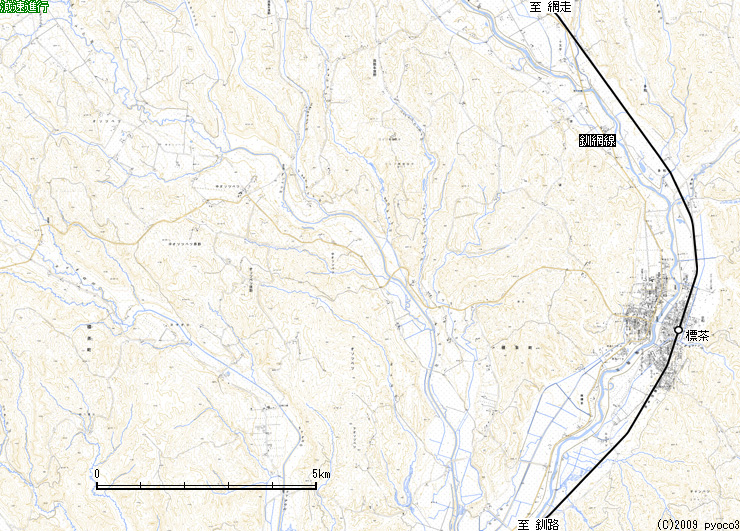

路線図

廃線跡現況

釧網線との接続駅となる旭町(写真A)。標茶駅前とも呼ばれたようだが、JR駅前とは言い難い北に大きく外れた場所に設けられていた。開運町駅からの延伸が昭和36年と遅かったこともあり、輸送量は伸びなかったといわれている。

駅を出るとすぐ左に進路を変え、釧路川に向かう。手前の左岸側は線路敷の一部が歩行者道路(写真B)に変わり、風雲通りと名付けられる。

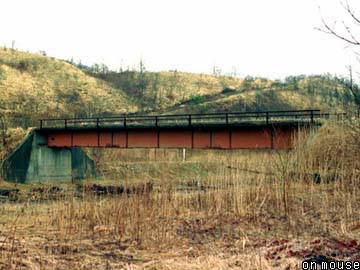

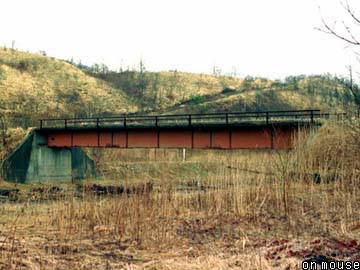

川を渡るのも同名の風雲橋(写真C)で、簡易軌道とはいえ、かなりしっかりした造りの橋梁だ。これだけの川幅になると一般的に多額の建設資金を要するが、わずか5年の運用期間では、投資に見合った経済効果はなかったと思われる。

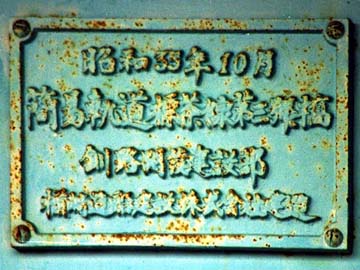

路線廃止後は歩行者用道路として利用され、ガーダー側面の銘板(写真D)に「標茶線第三号橋」の文字を確認できたが、その後、老朽化による通行止期間を経て、現在はきれいに撤去されてしまった。ただ当時から河川敷に設けられたサッカーゴールを基準として、おおよその位置をつかむことができる。

市街地の中で南に向きを変え、しばらく町道の西脇を併走すると開業時の始発駅開運町(写真E)に至る。旧版地形図には標茶市街と記され、駅名が変遷した可能性もある。空き地となった広い構内に当時の事務所や車庫が残され、一部の建物側壁から「町営車両工場」の文字を読み取れる。

| 駅の先も町道に沿って走ったのち、市街南端で道路と離れ、今度は開運川に沿って南東に向きを変える。JAしべちゃの西方に置かれた南標茶(写真F)は既に藪地化し、JA施設とのつながりも特には見えてこない。 |

|

F |

|

| 25年9月 |

|

G |

|

ここからの軌道跡は放置され荒れ地となるが、しばらくすると未舗装ながらも道路転用(写真G)が開始される。ただし沿線に民家はなく、地元の作業道として利用されるのみだ。道道243号線との交差後は牧草地に飲み込まれ、跡地を直接たどることは不可能となってしまう。 |

| 94年5月 |

しばらく南下すると、右カーブで北に大きく反転する。本来はもう少し北側を短絡する予定だったが、建設費抑制のため、丘陵に沿って大きく廻りこむルートに変更された。これによって追加されたと考えられる下御卒別(写真H)も農場内に位置し、旧版地形図からおおよその位置を把握するにとどまる。なお御卒別の地名表記は[オソツベツ]と[オソベツ]が混在する。

同駅から道道243号線までは軌道跡に未舗装路が続き、交差後は再び牧草地内に入り込む。次の厚生(写真I)は二車線の町道に並行し、94年当時は待合所らしき建物も確認できたが、既に解体されたようだ。晩年の地図には近くに学校も記されることから、この地の中心なのだろうが人家は決して多くない。

小さな起伏を避けるべく、右へ左へとカーブを描く途中に新道(写真J)が置かれていた。しかし目の前に広がるのはやはり牧草地で、駅跡らしき雰囲気はどこにもない。ホームもなく木柱ひとつで位置を示した簡素な施設ゆえ、これもやむを得ないのかもしれない。

駅の西方ではオソベツ川のガーダー橋(写真K)を見つけることができる。現在は河川整備により大幅に流路が変えられるも、こちらは当時の旧河道に相当する。100フィート級と思われる橋桁は錆るに任せ、ボロボロの状態だ。川の中央に橋脚が二基顔を出すことから、当初は三連橋だった可能性もある。なおこの橋梁はご記帳処にお寄せ頂いた「K主任」さんの情報を元に調査した。

川を渡ると北西に向きを変え、一車線の町道と並走する。以前は両者が交錯する箇所で、道路脇に放置された軌道用の築堤(写真L)を確認したが、既に藪地化により16年時点では判別不可能となっている。

町道はそのまま国道274号線へとつながり、軌道もその北側を走る。途中、電柱の足下に無造作に置かれた枕木(写真M)を見つける。道路拡幅時に掘り出された可能性もあるが、犬釘の跡も消え、当線のものと断定する術がない。

神社前(写真N)は道路と若干離れた位置に置かれ、ここからはさらにオソベツ川右岸に近づいていく。しかし線路跡はこれまでと同様、牧草地や樹林帯に飲み込まれ、正確なルートの特定は難しい。

沼幌線との分岐点で、双方向に直通可能なデルタ線を備えた中御卒別(写真O)はJA施設に取り込まれ、主要駅らしき雰囲気は感じ取れない。また、のちに開業した沼幌線側の駅は別個に設けられた。

さらに北西に向かう途中、道路脇に転がるコンクリート塊(写真P)を発見する。軌道の橋台なのか、はたまた全く関係のない構造物か。付近に民家はなく、聞取り調査も断念せざるを得ない。大曲(写真Q)では倒壊寸前の倉庫らしき木造家屋を認めるも、軌道との関連は把み切れない。

牧草地内を単独で進んできた路線は、駅の先で久々に道路(写真R)と合流する。ただ舗装はされているものの、その用途は未舗装の農道と何ら変わりない。

軌道側はやがて道路から左に分かれ、そのまま終点の上御卒別(写真S)に到着する。駅周辺に点在した数軒の民家は既に消え、構内の一部も付替えられた道道53号線に取り込まれたため、駅らしい雰囲気は、赤い倉庫の建つ雑木のない空き地にほんのわずか残されるのみだ。

-沼幌線-

中御卒別駅から分岐する沼幌線。開業が昭和41年と遅く、道路整備の進展に押され、わずか4年で終焉を迎えている。また本線とは別に、当時の集落近くに同名駅(写真T)を構えていた。

駅を出るとしばらくは道路脇を進むが、やがて単独行に変わる。ここからの軌道跡(写真U)は道路に転換され、今は国道274号線の名称がつく。途中に二区が含まれると思われるが、駅を印した地図はなく、また距離程も不明なため場所の特定はあきらめた。国道が右、左と大きく屈曲した直後、軌道側は道路から北にはずれ、向きを南に変えて今度はその国道を横切る。

三区はこの区間内と推測するも、前駅同様、何の手掛かりも把めない。国道交差後、線路跡(写真V)は一旦作業道として利用されるが、すぐ雑木林に行く手を阻まれてしまう。支線終点の沼幌手前には道路橋に転換された橋梁(写真W)が残るものの、94年時点で橋の北は通行止となっていた。また近くに集落はなく、駅構内(写真X)に現存する2棟の施設が軌道の終点であった事実を示すのみだ。

|

W |

|

X |

|

| 94年5月 |

94年5月 |

参考資料

- 北海道の殖民軌道/レイルロード/今井啓輔 著

参考地形図

| 1/50000 |

標茶 標茶 |

[S44編集] |

鶴居 鶴居 |

[S45編集] |

弟子屈 弟子屈 |

[S47編集] |

| 1/25000 |

上オソツベツ 上オソツベツ |

[S45修正] |

中久著呂 中久著呂 |

[S43修正] |

標茶 標茶 |

[*S43修正] |

No10・94に記帳いただきました。

最終更新2025-9/24 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2000 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道上川郡標茶町 区間:標茶〜上御卒別(24.2km)/中御卒別〜沼幌(6.5km) 軌間:762mm/全線単線 動力:内燃

地区:北海道上川郡標茶町 区間:標茶〜上御卒別(24.2km)/中御卒別〜沼幌(6.5km) 軌間:762mm/全線単線 動力:内燃

標茶

標茶 鶴居

鶴居 弟子屈

弟子屈 上オソツベツ

上オソツベツ 中久著呂

中久著呂 標茶

標茶