地区:北海道網走市 区間:藻琴~山園(25.2km)/末広~東洋沢(7.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:北海道網走市 区間:藻琴~山園(25.2km)/末広~東洋沢(7.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

オホーツク沿岸は農産品、南部の奥地は木材搬出を目的として敷設された殖民軌道。他の軌道と違い、運営を組合とは別組織に委ね、やや複雑な経緯を経ながら、今は後継会社の網走交通へと引き継がれている。また軌道法による全国区の鉄道を目指し特許まで取得したものの、こちらは未完に終わっている。

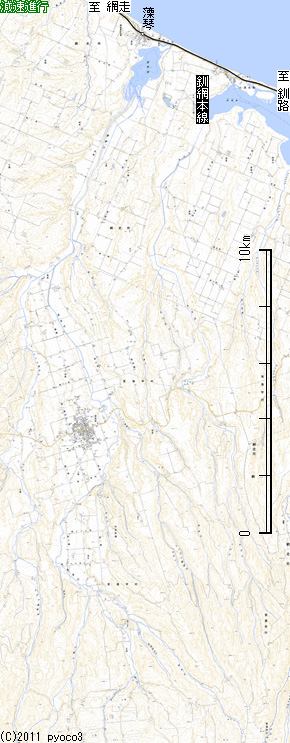

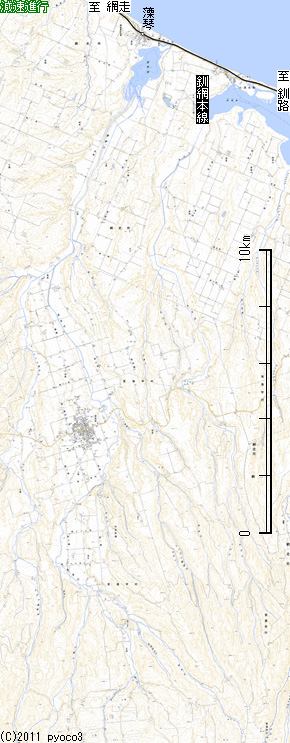

路線図

|

|

略史

|

|

|

| 昭和 |

10(1935) - |

9/ |

13 |

殖民軌道 藻琴線 |

開業 |

| |

17(1942) - |

|

|

簡易軌道に名称変更 |

|

|

28(1953) - |

10/ |

|

東藻琴村営となる |

|

|

40(1965) - |

9/ |

25 |

〃 軌道線 |

廃止 |

|

廃線跡現況

釧網本線の駅前が起点となる藻琴(写真A)。今は本来の駅前広場に戻り、前後の構内は空き地として残される。JR線に沿って西に出発した列車は、すぐ左急カーブで南へと向きを変える。

ここで国道244号線を横切ったのちは、二車線の舗装路(写真B)に転換される。道路は一旦途切れたのち、駅前から延びる道道102号線に合流し、追従する軌道側も道路の西脇を併走する。藻琴湖岸では、その後の道路改良により、軌道を抱えた旧道部と新道側が隣接(写真C)する区間も認められる。網走市立東小学校の前で両者は大きく離れ、この区間の旧道側(写真D)は放棄されてしまったようだ。

最初の駅はやや距離をおいた沼ノ上(写真E)となる。近くに集落はなく道路沿いに倉庫が一棟といった場所だが、軌道を踏襲する路線バスの同名バス停が設けられている。当駅も各中間駅同様、地図に記載はなく、北海道庁殖民軌道各線別粁程表の数値を計測し、それぞれの場所をはじき出した。

東藻琴村史に記された昭和は他に資料がなく、距離程も不明で、同名バス停付近かと推測するのみだ。山里(写真F)には商店があるものの、集落と呼べるほどの家屋はない。

南七号との三差路ではカーブ緩和の道路改良がなされ、軌道が敷設された旧道側(写真G)は西側を大回りする。その路盤は放置され、脇には移設されなかった電柱が立ち並ぶ。なお地形図上は道路に並ぶ専用軌道として描かれるが、写真に写る実態は道路西端を占有する併用軌道そのものだ。

新旧両道の合流点南方に置かれていたのが豊栄(写真H)で、直近にはひと気のない廃校も姿を見せるが、相変わらず民家は数少ない。南八号では再び旧道部が分離する。前後に置かれていたと思われる旭(写真I)も資料は東藻琴村史のみで、頼るは新道側に設置された同名バス停だ。稲富(写真J)には商店らしき建物と玄関先に置かれた自販機を認めるも、屋号を示す看板はどこにもない。境も距離不明駅で、バス停中間の十字路付近かと推測するにとどまる。

続く西倉(写真K)の距離程13130mは、西倉神社前付近を指し示す。東藻琴の歴史/東藻琴中学校刊に記された十八号は、その駅名から同号道路との交点付近と考えざるを得ない。当初の終点初代東藻琴(写真L)は道道上に置かれ、図面上では構内に三線を有する。山園への延伸時には二代目(写真M)として道路の西奥へと移設され、機関庫や事務所、倉庫等を備えた一大拠点へと変化した。今はその構内を、後継会社ともいえる網走交通が整備工場などに活用する。

駅を出ると一旦、二車線の街路(写真N)に転換され、さらに作業道状の小道を経て、雑草地となった上東(写真O)につながる。上記東藻琴の歴史ではこの手前にもう一駅集乳所前があったと記され、下記参考資料1では同一駅だったとの記述もみられる。平面図も残されるが、残念ながら駅名が付されていない。

南西に向かう路線は市街地を抜けると道道102号線(写真P)に再合流し、今度はその東脇を併走する。

なお参考資料1では、やや進んだ南二十三号との交点付近を上東とする。他にも同様の資料があることから、こちらが後から設置された二代目(写真Q)で、同時に上記初代駅が集乳所前に駅名変更されたと考えることも可能だ。

殖民区画を斜めに横切っていた道道は、やがて南北に走る南二線に合流し、軌道側もこれに追従する。同所に置かれていたのが宮ノ前(写真R)で、駅名の元になったと思われる上東神社は一区画西だ。

駅の先で軌道は一旦道道を外れ、西方を平行する町道(写真S)に乗り換える。のちに道路が併設された専用軌道区間で、東脇の余地が線路跡に相当しそうだ。

南二十八号(写真T)に達すると今度は殖民区画に沿って東に移動し、三たび道道に合流する。結果的に大回りの経路となるが、途中に駅が設けられたわけでもなく、その理由は判然としない。もしかしたら、途中で渡る藻琴川の橋梁建設費削減が目的だったのかもしれない。

道道沿いの末広会館前に位置したのが末広(写真U)で、機関車転向用として東に延びるデルタ線を備えていた。福山(写真V)は東洋沢支線との分岐駅だったが、今となっては何の痕跡も見つからない。広栄(写真W)は当時の平面図に印されるものの、目印のない平坦な道路沿いで、こちらは場所の特定すら難しくなっている。

駅の先で軌道(写真X)と道道はまたも袂を分かつ。やや南方の小さな丘陵越の勾配緩和が目的と思われる。ただし道路側も改良工事により、勾配は大きく緩和されたようだ。

その丘陵には「ひがしもこと芝桜公園」が開設され、園内の遊歩道に軌道時代の藻琴川橋梁(写真X)が転用されている。橋桁は換装されたと考えるが、橋台は特に手を加えた様子は見られない。藻琴駅出発以来、ようやく見つけた遺構で、できれば何らかの説明看板があればと願う。

公園の南端で道道に合流し、軌道敷の一部が道路転用された箇所もあるが、緩やかな左カーブののちはその東奥を平行して進む。やがて道道995号線との三差路に至り、その手前が終点の山園(写真Z)となる。平成初期には藪の中に機関庫跡を確認できたようだが、今は牧草地として全ての痕跡が消し去られている。

-東洋沢支線-

福山駅で分岐した東洋沢支線は、直後から雑木林に入り込み、その後の牧草地を含めてルートのトレースはほぼ不可能となる。かなり南方に飛んだ後、町道153号線(写真AA)に接近するが、やはり軌道跡の判別は難しい。

支線の終点東洋(写真AB)は、もう一本の町道が東に分岐する三差路の手前となる。当時の集落は20戸とされ一時期は学校も設けられたが、今は数軒の農家が点在するのみだ。当駅も平成初期に転車台が発掘されたものの、30年以上経過した今は再び藪の中に隠されてしまった。

参考資料

- 北海道の殖民軌道/レイルロード/今井啓輔 著

- 殖民課軌道関係資料10/北海道立図書館北方資料デジタルライブラリー

参考地形図

| 参考地形図 |

1/50000 |

小清水 小清水 |

[S19部修] |

藻琴山 藻琴山 |

[S29測量] |

|

|

|

|

|

1/25000 |

藻琴 藻琴 |

[S33測量] |

東藻琴 東藻琴 |

[S33測量] |

末広 末広 |

[S32測量] |

藻琴山 藻琴山 |

[S32測量] |

制作公開日2025-10/12 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2025 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道網走市 区間:藻琴~山園(25.2km)/末広~東洋沢(7.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:北海道網走市 区間:藻琴~山園(25.2km)/末広~東洋沢(7.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

小清水

小清水 藻琴山

藻琴山 藻琴

藻琴 東藻琴

東藻琴 末広

末広 藻琴山

藻琴山