一畑電気鉄道広瀬線を訪ねて

地区:島根県安来市 区間:荒島~出雲広瀬 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

地区:島根県安来市 区間:荒島~出雲広瀬 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

| 昭和 | 3(1928) - | 7/ | 24 | 広瀬鉄道 | 開業 |

| 19(1944) - | 10/ | 31 | 伯陽電鉄と合併、山陰中央鉄道となる | ||

| 23(1948) - | 4/ | 1 | 島根鉄道として分離 | ||

| 29(1954) - | 12/ | 1 | 一畑電気鉄道に合併 広瀬線となる | ||

| 35(1960) - | 6/ | 20 | 〃 広瀬線 | 廃止 | |

| 平成 | 18(2006) - | 4/ | 1 | 一畑電車に改称 | |

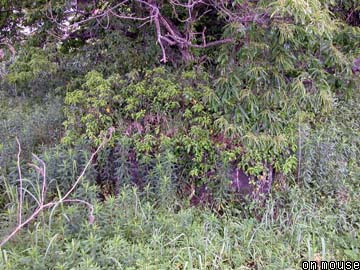

| 県道が大きなカーブでほぼ真南に向くと、鉄道側は道路から西へと外れる。路盤跡は農地や空き地に変わり、途中の田頼川を越えた先に橋台跡(写真G)が顔を出している。ただ雑草に覆われ目視ではなんとか確認できるものの、写真に写すとほぼ判別不能となってしまう。 田頼川にも橋の跡があると聞いたが、どれだけ探しても見つけられなかった。 |

|

G | |

| 15年5月 |

| H |  |

広瀬線はそのまま南進し、県道沿線に建つ商店の裏へと入り込む。ここが小原(写真H)で、周囲には路盤がそのまま藪となって残る箇所や、当時の石垣と思われる上に建つ民家等を見つけることができる。なお当駅も、第二次世界大戦時に廃止となった駅の一つ。 | |||

| 14年5月 | |||||

| 駅の南で県道と再合流し、道なりに進むと次の飯梨(写真I)に着く。広域生活バスの同名バス停が目印となる。ここは当線唯一の交換駅として広い構内を有していたが、今はその面影を見つけることは出来ない。 |  |

I | |

| 14年5月 |

| J |  |

更に道に沿って南下し、同じく県道上に位置した植田(写真J)は横断歩道を備えた小さな交差点の南側、民家から社会福祉法人あたりにかけてかと推測するが、痕跡は見つけられなかった。 | |

| 14年5月 |

| 当初の鷺ノ湯(写真K)は広告看板が立つ空き地付近で、旧県道からの取付け道路が今もあぜ道として残る。ここからの上り坂は雪の日に登り切れない事もあったと聞いた。スパークによる集電不良か漏電が原因らしい。そんな時はスピードをつけたまま駅を通過させ、惰性で何とか乗り切るが、乗客は坂の途中で速度が落ちた時に飛び降りると言う、何とも乱暴な逸話も教えてもらった。 |  |

K | |

| 17年5月 |

| L |  |

同駅で県道への転用からはずれた鉄道跡地は、方向をやや西向きに変えた後、万松院の前を横切り、県道45号線沿いの民家の北側(写真L)を進む。一部が地元で物干し場として利用されているのは、何とも微笑ましい。 | |

| 14年5月 |

| その奥は切通しへとつながっていくが、既に足を踏み入れることは難しくなっている。これを抜けた先が二代目温泉前(写真M)で、のちに鷺湯温泉前と名を変えている。県道脇に広がる空地が駅跡となる。 |  |

M | |

| 14年5月 |

| N |  |

駅を過ぎると県道45号線、それに平行する洞貫川を続けて越える。ここに最大の目玉とも云うべき橋台・橋脚(写真N)の一部が残されている。12mスパン4連で当線最長の橋梁だった。 川の右岸にあったのが初代温泉前(写真O)だが、第二次世界大戦中に前出の鷺ノ湯と統合した二代目が設置されたため、広瀬線廃止時には既に閉鎖されていた。現在も松の木が植えられた築堤が少し残され、駅跡は地元の駐車場に利用されている。なお駅の変遷は、温泉利用客の利便を図るためだったとのこと。 |

|

| 14年5月 |

| ここからは洞貫川の右岸に沿って南西方向にほぼ真っすぐ進んで行く。当時から里道の脇に線路が敷設されていたもので、現在でも生活道として利用されているがどこまでが鉄道用地であったのかの区別はつかない。 |  |

O | |

| 17年5月 |

| P | 広瀬の市街地に入った直後、緩やかな左カーブが始まるあたりで両者は別れ、すぐに県道45号線と交差する(写真P)。写真中央を奥に延びるのが当時からの里道で、広瀬線はその左側の民家の建つ地を抜けていた。 当初は県道もなく洞貫川対岸から直角に延びる道があるのみで、その踏切番を勤めた人の家が今でもすぐ近くにあることを地元で教えてもらった。 |

||

| 14年5月 |

| ここから先のルートも確認してみるが、生活道になったという人もいれば、そうでは無いという人もいる。廃止からの年数も長く、記憶も次第に薄れてきているのかもしれない。 終点広瀬(写真Q)は市街地の北に位置し、現在は地元の栄町集会所及び駐車場として利用されている。ここは廃止後一旦グンゼの作業所として利用されたのち、現状の姿へと変えられた経緯を持つ。 |

|

Q | |

| 14年5月 |

短い路線だが沿線には足立美術館、安来節演芸館、富田城祉等の見所がたっぷりある。探索のあとは各施設をゆっくり見学するのも一興だ。

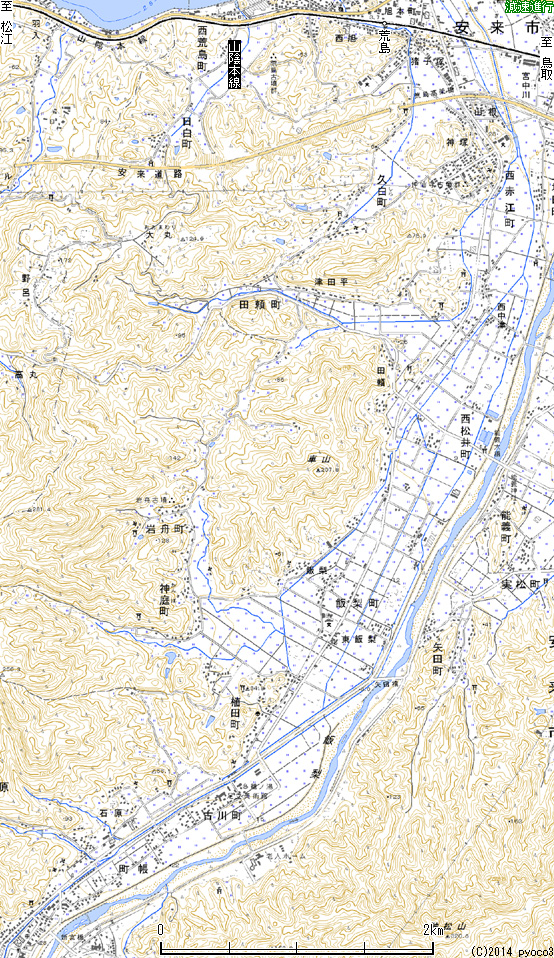

| 1/50000 |  松江 松江 |

|||

| 1/25000 |  揖屋 揖屋 |

[S33資修] |  広瀬 広瀬 |

[S9修正] |