地区:三重県津市 区間:岩田橋~伊勢川口/20.6km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:三重県津市 区間:岩田橋~伊勢川口/20.6km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

明治の終盤、大日本軌道の手により津の岩田橋から久居間が開業。のちに路線を引継いだ中勢鉄道により伊勢川口までの延伸工事が行われ、大正14年に全線開通したが、早くも昭和18年に廃止となった。準拠する法令の違いにより、津~久居間は軌道部、久居~伊勢川口間は地方鉄道部として区別されるも、実際の運用は一体化され、まさに「けいべん」と呼ぶにふさわしい鉄道であった。

略史

| 明治 |

41(1908) - |

11/ |

10 |

大日本軌道 伊勢支社 |

開業 |

| 大正 |

9(1920) - |

3/ |

3 |

中勢鉄道 大日本軌道伊勢支社線を譲受 |

|

14(1925) - |

11/ |

27 |

〃 |

全通 |

| 昭和 |

18(1943) - |

2/ |

1 |

〃 |

廃止 |

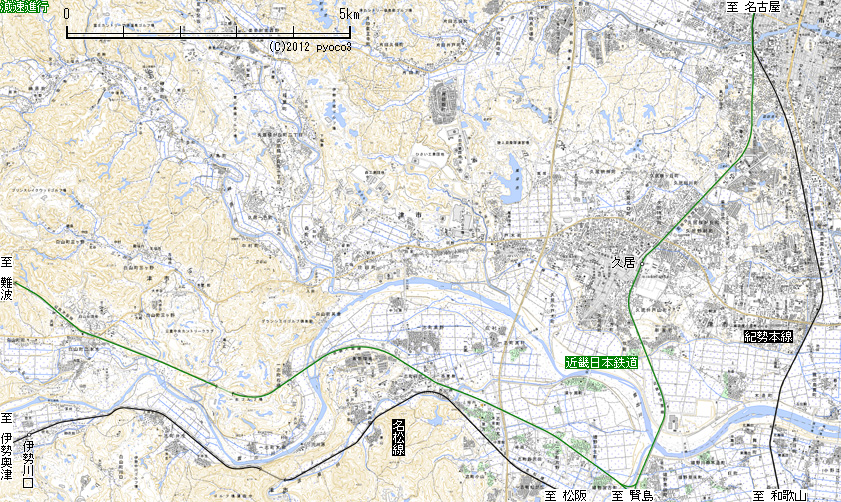

路線図

廃線跡現況

起点の岩田橋(写真A)は、紡績工場跡につくられた津球場公園の西となる。市街地ではあるが中心部との間には岩田川が横たわり、道路橋も近くには無いため、やや中途半端な場所であることは否めない。当然延伸が考慮され、1924年の津市実測平面図には旧伊勢電気鉄道津新地駅へ接続する予定線が描かれるも、実現には至らなかった。

路線は軌道条例による開業だが、地形図ではほぼ全線が専用軌道として描かれ、市道脇に敷設された駅南方区間は、道路拡幅に利用されたものと推測される。

公園南端の信号交差点を過ぎると住宅地内に入り込み、ルートを直接たどることは難しくなる。次の弁財町(写真B)は地形図に記載がなく、1930年の津市及接続市街図により伊勢街道の東側に接していたと判断した。

痕跡の消えた密集地の中で国道23号線を斜めに横断し、その交点となる大倉交差点付近に阿漕(写真C)が置かれていた。

ここから分岐する貨物支線は本線側の築堤と並んで進んだのち、省線の手前で大きく北に反転し、同阿漕駅前(写真D)に達した。廃止時期は本線と同時のはずだが、なぜか地形図には描かれず、前記実測平面図等で確認する必要がある。

本線側は市街地の中で徐々に高度を上げ、当時の参宮線をオーバークロスする。同所には当時の橋台(写真E)が片側残され、鉄道の存在を伝える貴重な遺構となっている。なお参宮線はその後、和歌山までの全通を機に紀勢本線と名を変えた。

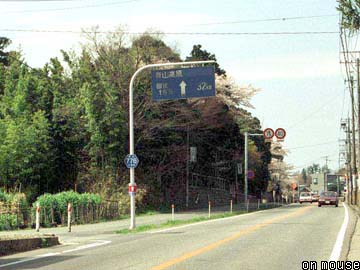

交差後は県道776号線(写真F)に合流し、併走を始める。南側の歩道がやけに広く、線路跡だと主張しているようでもある。

途中、川喜田半泥子ゆかりの大きな邸宅前を横切る。その少し先に青谷が置かれていたとの情報もあるが、今のところ駅の存在は確認できていない。

岩田池を左手に見ながら、しばらくは緩やかな上り勾配で続き、やがて近鉄をくぐると聖天前(写真G)に着く。中青谷バス停が目印となる。

上り坂が終わると、目の前に広がるため池を避けるように、右に大きく曲がる。

カーブ終了地点に設けられていたと言われる二重池(写真H)。ここは旧版地形図に記載がなく、また現地で情報を得ることもできなかったため、場所に関しては推測の域を出ていない。池の周りを取り巻くように進む道路は、一転して下り勾配が連続する。坂が終わる直前に鉄道側は県道から離れ、新たに建設された国道23号線中農バイパスを横切る。

この南を流れる、相川の両岸に橋台(写真I)が残されている。しかし注意深く観察すると、水圧を減らすための水切りを備えた五角形の水平断面を持ち、二基とも橋脚の形状であることを確認できる。つまり、外側に別の橋台を持つ、3スパン以上の大きな橋梁であった可能性が高い。

川の先は宅地等に利用されるが、一部の未舗装路(写真J)もルートに一致する。

続く相川は、参考資料2によれば不動院禅寺裏の広場付近(写真K)とされ、旧版地形図等ではその西方の交差点付近に駅が描かれる。現地での聞き取りも不発に終わったことから、今のところ場所の特定は保留している。駅を出ると一車線の生活道(写真L)に転換されるが、やがて住宅地に突き当たって終了する。

その後は痕跡を消したまま近鉄線に近づき、横に並ぶ。ここからは一部が畑(写真M)や店舗に利用されるものの、空き地として放置されたままの箇所も多い。

大日本軌道時代の終点久居(写真N)は、近鉄駅南側の複合ビル「ポルタひさい」付近に置かれていたこと、スイッチバック跡がしばらく残っていたこと、そのまま駅前の銀行付近を通り成美小学校の南側に沿って続いていたこと、等の教示を現地で受けた。しかし、駅は以降の延伸に合わせて岩田橋寄りに移設されたため、実際の折り返し運転はなかったと考えられる。おそらく新線を利用したデルタ線が形成されていたのではと推測する。

鉄軌分界駅となる二代目(写真O)は後輩の近鉄駅真横に位置した。ここで軌道から鉄道に移行した路線は駅を出た直後、右急カーブで西に向きを変える。当初は住宅の裏手を抜けていたが、今ではすべて市街地に取り込まれ、路盤上に建つ木造家屋(写真P)も認められる。その後、NTTビル付近で細い市道(写真Q)に合流し、ここから道幅がやや広がることから、線路跡が拡幅に利用された模様だ。

市道はやがて県道24号線に吸収される。旧国道の165号線でもある。この道路上にあったのが寺町(写真R)で、一本松交差点の西側に設けられていた。逸話を持つ一本松の石碑はあるものの、残念ながら駅跡を示す表示は何もない。

ここからの道路は、鉄道跡を拡幅転用して建設されている。

次の万町(写真S)は、緩やかな左カーブ開始地点に置かれていた。新地と呼ばれた遊郭の玄関口で、同所のバス停名にその名が引き継がれている。

引き続き西へと向かう県道は、伊勢道との交差付近で国道165号線バイパス(写真T)に合流する。この道も廃線跡を利用して建設されているが、四車線に拡幅されていることもあり、当時の痕跡を見つけることはほぼ不可能と思われる。

戸木口交差点西にあったのが戸木(写真U)。道路拡幅の経緯を考慮すると、南側の歩道付近が線路跡に相当しそうだ。

右手に久居病院が見えると、国道から細道(写真V)が分かれ、これが鉄道のルートに一致する。途中の蛇川に架かる橋梁(写真W)は、改修の上で道路橋として再利用されている。

一旦国道から離れた路線も戸木工業団地の入り口で再び合流し、羽野交差点付近の羽野(写真X)へと連なる。

続く大師前(写真Y)は駅跡を特定する目印が見つからず、地形図からおおよその位置を把握するにとどめた。なお大正9年の地形図は、ここから西方の経路が大きく北にずれ、久居周辺同様、開業前の見切り発車で描かれたことを強く印象付けている。地形図を全面的に信用するなと、教えてくれているようでもある。

国道が四車線から二車線へと減少すると、やがて七栗(写真Z)に至る。駅跡で開業していたスーパーは既に閉店し、飲料の自販機も撤去されている。道路脇にホーム跡の一部が残ると聞いたものの、仔細に観察しても判定は難しい。

また長く使われてきた「駅前」の地名も、近年変更されてしまったようだ。

久居を出発して以降、国道と軌を共にしてきた中勢鉄道線だが、駅の西方で南に分離し、今度は生活道に転用されはじめる。この先は雲出川に沿って走り、各支流には橋梁痕が比較的よく残る。最初の長野川は道路橋の横に鉄道の橋台(写真AA)が姿を見せていたが、今は二車線に広がった道路新橋に全て飲み込まれてしまった。木材高騰を受け、木橋から鉄橋へと設計変更された逸話を持つ橋だ。

其倉(写真AB)も位置の特定につながる痕跡は見つからず、精度の低い旧版地形図を頼りに推測するのみだ。

次の石橋(写真AC)は小さな公園となり、枕木のベンチも置かれている。

駅の南で、当線が廃止される一因ともなった近鉄大阪線と交差する。のんびり走る狭軌鉄道の頭上を、標準軌電車が100km/hで飛び越えて行く、といった図式が構成されていた。

随所に獣害除けの金網が張られた一本道は、雲出川に沿って南下し、やがて川の蛇行に合わせて大きな右カーブを描く。

このカーブ途中に集落が点在し、駅が三箇所設けられていた。最初の片山(写真AD)は県道549号線との交差点西側となる。

大仰(写真AE)は鉄道線開業時の終着駅を担った主要駅で、蒸気鉄道特有の大きな構内を有していたと思われる。南側から突き当たる道が駅前道路に相当し、当時は商店が軒を並べ大変にぎやかであったと、参考資料2に記されている。

さて現在はというと、まさに隔世の感との言葉しか出てこない。

西側の誕生寺(写真AF)ではホーム跡を見つけることができ、傍らに駅名標を模した案内板も設置されている。

駅を出て北西に向きを変えた路線は、左から県道661号線が近づくと道路転用から外され、県道の右奥を併走しはじめる。直後の路盤は荒れ地で踏み込めないが、笠置地蔵を過ぎると作業道のような小道(写真AG)としてつながっていく。

この中に、雲出川の支流となる三ヶ野川の橋梁跡(写真AH)を見つけることが出来る。建設時期の違いによるものか、長野川とは異なるコンクリート製を採用している。川を渡ると、田んぼの畦道から藪地へと入り込む。その藪を抜けた先の舗装路がルートに近いものの、両者は一致しない。

さらに公園の雰囲気を残す空き地の北端を通ったのち、再度県道661号線に合流し道路脇を並走する。途中で小川も越えるが、雑草に覆われ橋梁痕の確認を取ることはできない。道路と並んだ直後に置かれていたのが亀ヶ広(写真AI)で、北側には近鉄大阪線も視界に入る。

その後、路盤は少しずつ県道から離れるが、有効利用はされずに放置されたままだ。途中には小さな橋梁跡(写真AJ)も残される。県道が右にカーブし向きを北に変えると、鉄道側はこれと交差し竹藪(写真AK)に突き進む。その中には、廃線跡を利用した送電線の鉄柱も認められる。藪の突き当たりに流れる大村川は、やはり雲出川の支流で、左岸橋台と橋脚(写真AL)一基を確認できる。

川を渡ると線路跡を転用した舗装路(写真AM)が始まる。農地に囲まれ、あぜ道のような存在だが、こちらにも電柱が建ち並び、対岸からの送電線を受け継いでいる。

鉄道らしい勾配とカーブが続く道は、やがて同じような一車線の生活道に突き当たる。ここが伊勢二本木(写真AN)で、跡地に建つ工場敷地内にホーム跡が顔を出している。突き当たった道が当時の駅前道路でもある。

この先は宅地、農地、道路などに利用されるが、正確な特定が難しいまま雲出川橋梁へとつながる。

河川内には見上げるような橋脚(写真AO)が残され、その高さから難工事の様子が偲ばれる。

また右岸では、民家の庭先に橋台(写真AP)を確認できる。

川を越えた後も宅地と農地に邪魔され、線路跡を直接たどることは不可能と言わざるを得ない。

その農地の中に、水路用の橋台(写真AQ)が片側だけ残され、鉄道が敷設されていた確かな証となる。しかしあまりにも唐突で、興味がなければその正体を把握することは難しそうだ。

路線はこの一画で西へと向きを変え、県道663号線を越えた地点に広瀬(写真AR)が設けられていた。が、ここも圃場整備が完了し、今は痕跡や目標物は何も見つけられない。

最後は線路跡転用の二車線道路として名松線と並走し、そのまま終点伊勢川口(写真AS)に到着する。同線との接続駅だが既に当時の面影は失せ、道路の片隅にひっそりホーム跡が残るだけとなってしまった。

なお西側に隣接する木造家屋が、中勢鉄道の社宅と言われている。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル407号/失われた鉄道・軌道を訪ねて/中勢鉄道/山崎寛 著

- 三重の軽便鉄道/三重県立博物館

参考地形図

| 1/50000 |

津東部 津東部 |

|

津西部 津西部 |

|

二本木 二本木 |

[S12二修] |

|

|

| 1/25000 |

津東部 津東部 |

[S12二修] |

津西部 津西部 |

[T9測図/S12二修] |

大仰 大仰 |

[S12二修] |

二木本 二木本 |

[該当無] |

No306に記帳いただきました。

最終更新2024-12/17 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2000 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:三重県津市 区間:岩田橋~伊勢川口/20.6km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:三重県津市 区間:岩田橋~伊勢川口/20.6km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気・内燃

津東部

津東部 津西部

津西部 二本木

二本木 津東部

津東部 津西部

津西部 大仰

大仰 二木本

二木本