地区:静岡県静岡市 区間:江尻~庵原金谷/5.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:静岡県静岡市 区間:江尻~庵原金谷/5.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

農産品等の輸送を目論み、地元資本で建設された軌道。全国各地が鉄道ブームで浮き立つ中、当初の見通しが甘かったのか業績は低迷し、わずか三年弱で終焉を迎えている。その短い運行期間も影響するのか、地元の記憶からは忘れ去られた存在になりつつある。

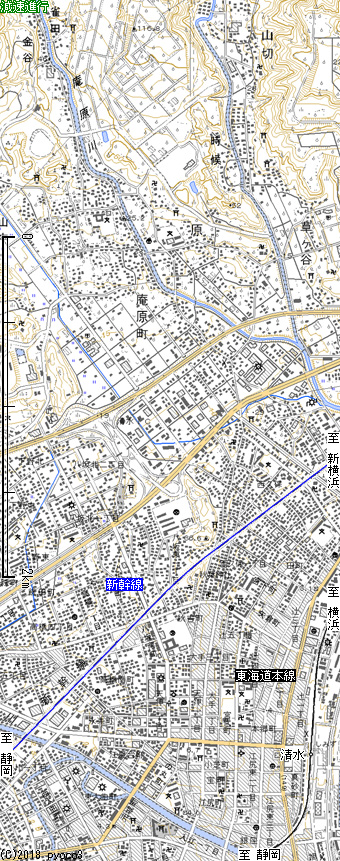

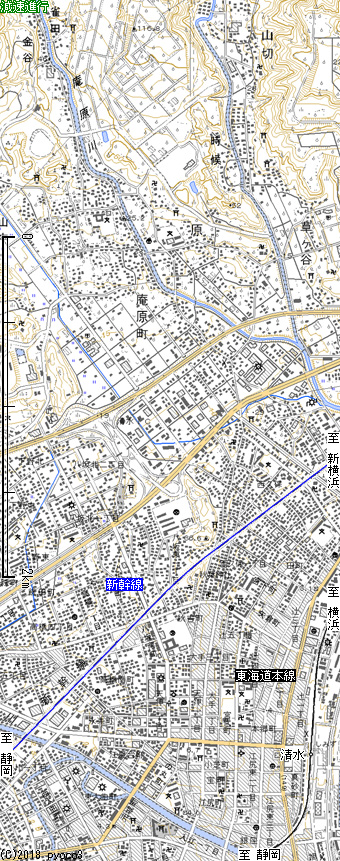

路線図

|

|

略史

|

|

|

| 大正 |

2(1913) - |

12/ |

16 |

庵原軌道 |

開業 |

|

3(1914) - |

5/ |

22 |

〃 |

全通 |

|

5(1916) - |

7/ |

17 |

〃 |

廃止 |

|

廃線跡現況

| A |

|

|

大正時代、東海道線清水駅は現在地の南方に位置し、駅名も江尻と称していた。この駅前にあったのが庵原軌道の始発駅江尻(写真A)。駅跡を料理店付近と紹介する資料もあるが、地元で情報を集められず、旧版地図からその周辺と推測するにとどまる。ただ、終端駅として大きな構内を持っていたことは想像に難くない。 |

| 18年9月 |

| 駅を出ると道路上の併用軌道として北に進む。アーケード街となった清水駅前銀座通(写真B)が古くからの里道であることを確認できたため、ここを軌道のルートと判断した。 |

|

|

B |

| 18年9月 |

アーケードはJRの清水駅前で終了し、その先に辻学校前(写真C)が設けられていたが、やはり正確な駅跡の特定はできなかった。

駅を出ると左に緩くカ-ブを描き、路線は専用軌道へと変わる。その歩道脇に、変則的な小区画(写真D)が取り残されている。同様の例は全国でも散見され、これが軌道用地に沿っている可能性もある。

さらに痕跡の消えた駐車場内を抜け、北西に向きを変えると辻町(写真E)に着く。同駅は地形図に記載がなく、起点からの距離51鎖59節(1038m)を計測し新旧国道の中間点と読み取った。ここからは再び道路上の併用軌道に戻り、やがて変則五差路に突き当たる。右に曲がった地点が秋葉前(写真F)となり、さらにそのまま進むと西久保(写真G)が続く。それぞれ正確な位置を確認するため現地で話を聞いてみるが、得られる情報は皆無に等しい。

| F |

|

|

|

G |

| 18年9月 |

18年9月 |

この先は間路と称された里道上から、専用軌道へとつながっていく。間路の一部は生活道として今に残るが、多くは住宅や学校等に転用されたと考えられ、跡地を直接たどることは難しい。専用軌道区間に位置した神明前(写真H)も、袖師中学校北方の街地内に飲み込まれているようだ。

駅の先で県道75号線(写真I)に乗入れ、道路上を北に向かう。直後に国道1号線静清バイパスと交差し、やがて左手に庵原生涯学習交流館が近づく。ここが当時の村役場で、正面に庵原役場前(写真J)が置かれていた。列車交換駅の名残なのか、道路に広がりが見受けられる。県道はその後、庵原川の右岸堤防上に移り庵原郵便局前(写真K)に至る。ここは地形図に記載がなく、起点より2哩28鎖02節(3782m)とされる距離呈によりおおよその位置を把握するにとどめた。

続く庵原新田(写真L)も同様で、2哩53鎖90節(4303m)の距離呈や参考資料等を元に庵原小学校バス停付近と判断した。

終点庵原金谷(写真M)に軌道の面影はなく、機関区や転車台等を備えた当線最大の駅跡には、既に民家が建ち並ぶ。当初目的地とした伊佐布には届かなかったが、金谷不動尊への参拝に便利だったのは間違いないようだ。また製紙工場への引き込み線もあったと言われるが、情報が集まらず調査は諦めざるを得なかった。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻572号/庵原軌道/山崎寛 著 ・・・失われた鉄道・軌道を訪ねて

- 庵原軌道(二)・自大正二年至大正五年/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

清水 清水 |

|

| 1/25000 |

清水 清水 |

[T4測図] |

最終更新日2025-6/2 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2018 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:静岡県静岡市 区間:江尻~庵原金谷/5.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:静岡県静岡市 区間:江尻~庵原金谷/5.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

清水

清水 清水

清水