地区:北海道帯広市 動力:蒸気・内燃 地区:北海道帯広市 動力:蒸気・内燃 |

| 762mm区間:帯広大通〜戸鳶(29.9km)/藤〜八千代(17.7km)/常盤〜上美生(15.7km)/南太平〜太平(1.7km)/川西〜幸震(距離不明) |

| 1067mm区間:根室本線〜工場前(3.4km) |

もう何年前になるのだろうか、「愛国」から「幸福」行の切符が大人気を博した時期があった。流行歌にも歌われ、老いも若きも切符を求めて当地を訪れたものだが、これもほんの昨日のことだったような気がする。両駅を擁した国鉄広尾線は既に廃止され訪れる人も減ったが、同線の西方、札内川を挟んだ対岸にビートを収穫する軽鉄道が走っていたことを知る人は少ない。

略史

| 大正 |

10(1921) - |

8/ |

8 |

北海道製糖 |

帯広工場専用線開業 |

|

11(1922) - |

5/ |

10 |

〃 |

地方鉄道に変更 |

|

13(1924) - |

2/ |

8 |

十勝鉄道 |

北海道製糖線を譲受 |

| 昭和 |

34(1959) - |

11/ |

15 |

〃 |

762mm区間廃止 |

|

52(1977) - |

3/ |

1 |

専用側線となる |

| 平成 |

24(2012) - |

5/ |

31 |

〃 |

当日を以て廃止 |

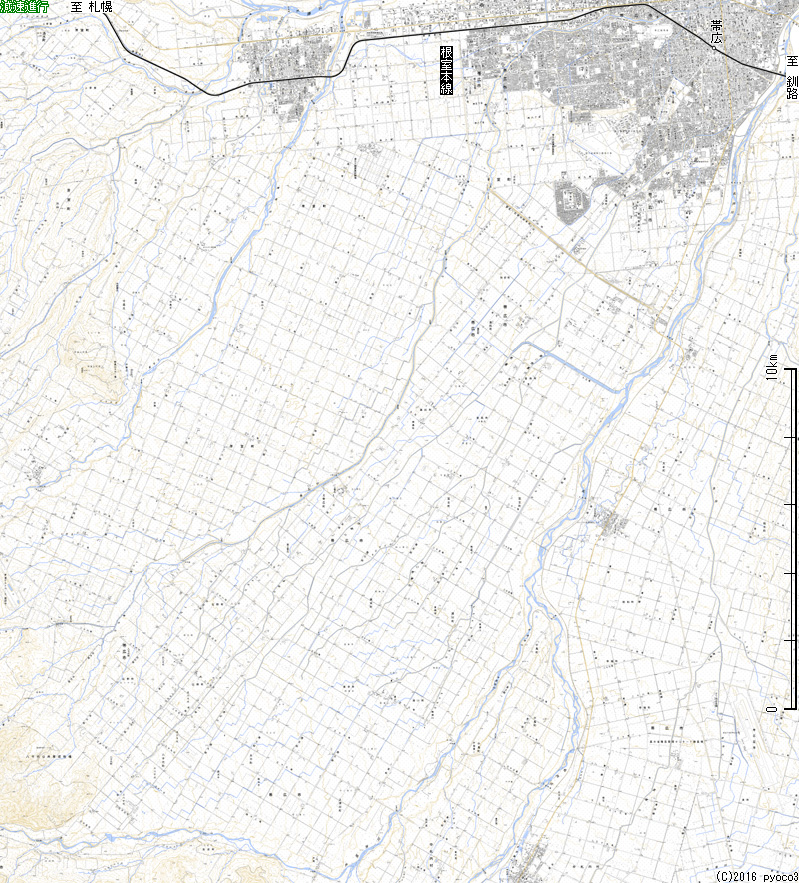

路線図

廃線跡現況

−売買線−

762mm軌間線の起点、帯広大通(写真A)は旧国鉄帯広駅の東南に位置していたが、JRの高架化工事に伴った周辺の区画整理事業により当時の姿を失っている。

根室本線に直通する1067mm軌間の貨物線はJR駅の西側から線路を延ばし、両線は次の新帯広(写真B)の手前で合流していた。ここから2キロほど南の製糖工場までは軌間の異なる車両が乗り入れるため、全国的にも珍しい4線軌条区間となっていた。

路線は新たに建設された公園大通に沿って進み、西五条通との交差点で大通を南にはずれると、市道沿いの遊歩道(写真C)に転用されはじめる。

十勝鉄道の愛称から「とてっぽ通」と命名され(写真D)、当時活躍した車両も展示保存される。途中に置かれた女学校前(写真E)は帯広大谷女学校を元にした命名と思われるが、その後、直近の小学校名を採って明星校前に改名したようだ。場所は地形図や都市計画図、距離呈により判断した。さらに二代目として移設されたのが南方の四中前(写真F)となる。

|

G |

|

しばらく続いた遊歩道は、駅の南で売買川に突き当って終了する。川の先は一部生活道路などに転用されつつ、ショッピングセンター敷地を横切り工場前(写真G)へと続く。沿線から集めたビートを一手に引受け、砂糖を生産する帯広工場だ。現在も稼働中だが、最盛期からは規模が縮小された雰囲気を感じる。駅跡は「機関庫の川」に分断されて何も残されず、むしろ河川名の由来に興味を惹かれてしまう。 |

| 23年6月 |

| ここから762mm線はそのまま南方のビート畑へと、また1067mm線は工場や留置線へと続き、さらに車庫等も併設されていたため、当時は大変にぎやかな線路配置だったことが偲ばれる。工場を過ぎると762mm線のみとなり、南東に向うルート上には数百メートルの長さを持つ築堤(写真H)が姿を見せる。貴重な痕跡だが、遅かれ消え去ってしまうのは必定のように感じられる。 |

|

H |

|

| 01年8月 |

市道と交差後の緩やかな左カーブ終了地点に位置したのが信号所(写真I)で、駅ではないが設備欄に乗降場の文字が見えることから、客扱いもしていたようだ。

この先は一部が宅地化され、また一部は生活道沿いの民家(写真J)として続いていく。さらに東西に走る市道を斜めに横切った後は帯広農業高校の敷地内に入り、北西隅で左カーブを描き、向きを南に変える。

同校内には軌道跡に沿ったと思われる杉林(写真K)が連続する。カーブが終りほぼ真南に向いた地点が農学校前(写真L)で、帯広農業高校の西門付近と一致する。 以前の校名が駅名の元になったと考えられる。

十勝稲田(写真M)は地形図に記載がなく、新帯広より5893mとされる距離呈により判断した。

高校の西側には西二線と呼ばれる道路が走り、道沿いに空地が続く(写真N)。まさに軽便跡の雰囲気が漂うものの、残念ながら確証が得られない。1キロほど南で小さく右にカーブしやや西に向きを振るが、ここからの道路は市に寄贈された廃線跡地を転用して建設された。超狭軌線としては異様に広い四間とされる用地幅は、そのままで二車線道路への転用も容易だ。

帯広の市街地を抜けた後は開拓地の殖民区画に沿って南下し、2〜3キロ程度の間隔で駅が設けられた。次の川西(写真O)には農協倉庫が建ち、豊西(写真P)付近は一直線の舗装路が続くのみとなっている。上美生方面への分岐駅藤(写真Q)には取付け道路が残り、留置線等を備えた主要駅だったことを当時の写真から見て取れる。地区名は富士だが、なぜか駅名には藤の漢字を採用している。

南西に向かう売買線はそのまま西二線上を進み、やがて美栄(写真R)に到着する。ここも周囲に民家はほとんどなく、ビート集荷が目的の駅と思われる。

次の上売買(写真S)は、東方の清川農場移転及び同農場への引込線廃止を受けて閉鎖され、二代目として集落に近い南方の十勝清川(写真T)に移設されたと考えられる。引込線側も既に住宅地内に取り込まれ、痕跡は見つからない。

戦後設置されたとされる清川農場前(写真U)は地形図に記載がなく、距離呈も不明なため移転後の同名農場の前あたりと判断するしかない。

開拓地の道路は幅員も路面状態も様々だが、大半は300間(545m)間隔の殖民区画に合わせてつくられ、横が号、縦が線で呼ばれる。

今は何も目標物がない上清川(写真V)だが、当初は売買線の終着駅を担い駅名も初代太平を名乗っていた。同駅を過ぎてようやく西二線上からはずれ、今度は西方を目指しはじめる。

農地の中を一旦西に向った路線が再び南西に向きを変え、しばらく進むと次の南太平(写真W)に着く。戸蔦線分岐駅として追加された駅で、旧版地形図では駅周辺に数軒の建物を認めるが、今はすべて区画整理された農地に置き換わる。

ここからは40号道路に沿い、大平農場の玄関口二代目大平(写真X)まで延びていたが、既に痕跡はなく、駅跡は農地に飲み込まれ場所の特定すら難しい。戸蔦線開通後は存在価値が薄れ、同区間は側線扱いののち廃止に至っている。なお開業当初の駅名は西太平を名乗っていた。

−戸蔦線−

南太平駅から別れた戸蔦線は、左カーブ、右カーブ、さらに左、右と連続して曲り、終点の戸蔦(写真Y)に到着する。場所は現JAの裏手にあたる。ここから西方の西4線43号に向う玉石採取線が戸蔦別川に沿って2キロほど延びていたようだが、地形図には記載がない。

−美生線−

売買線の藤から別れ西に向う路線が美生線と呼ばれ、最初は路盤を利用したと思われる未舗装の道(写真Z)が続く。周辺からは鉄鉱石が産出されるらしく、戦時中には実際に掘ったことがあるそうだ。鉱山はよく耳にするが、平地の場合は鉱地とでも呼べばいいのか、なんとも不思議な感覚にとらわれる。

道路はやはり殖民区画に沿い、最初は20号、売買川を越えると7号、さらに帯広川を越えて8号に変化する。最初の駅が西五線(写真AA)で、ビート資料館に展示された路線図のみに記載がある。駅からは側線も分岐し、25号(写真AB)まで描かれる。本線側は7号と道道62号線の交差西側に次の基松(写真AC)が設けられ、8号からは舗装路に変わる。

帯広川の橋梁跡は確認できず、そのまま進むと上帯広線との分岐駅常磐(写真AD)に到着する。

八号道路上の坂ノ上(写真AE)は現JA倉庫の前となり、駅の先で一旦帯広方向に戻った後、十勝川支流の美生川を渡る。両岸とも樹木が生い茂り、橋梁の遺構は確認できない。廃止されて60年以上が経ち、しかも木橋のため既に自然に帰ったと考えるのが妥当な線かもしれない。

川を越え七号道路上に移った路線は、中美生地区の玄関駅美生(写真AF)へと至る。ここから集落の中心地(写真AG)まで側線が延び、農協引込線と呼ばれていた。本線側はすぐ左に折れ、二線道路を南西方向に向うと次の新嵐山(写真AH)付近で道道55線と鋭角に交差し、さらに続いて二度位置を入れ替える。

駅を出ると一旦殖民区画から離れ、農地の中に取込まれる。鉄道跡を再び確認できるのが南北に走る四線道路上で、これも線路用地を転用して造られたようだ。道なりに南下し再度道道55号線に接近すると、そこが終点上美生(写真AI)となる。駅跡はJA用地となり、地方鉄道の典型的なパターンでの締めくくりとなった。

-上帯広線-

美生線常磐から分岐するのが上帯広線で、駅を出てすぐ左へと曲り三線道路に合流する。しかし今回は工事中のため通行止で、該区間を迂回して南下すると、当初上伏古とされた二代目上帯広(写真AJ)に達する。しかし目の前に広がるのは相変わらず直線に延びる道路のみで、景観に大きな変化はない。

駅の南は再び未舗装路となり民家に突き当たる。鉄道跡は敷地内を斜めに横切り、そのまま帯広川を渡るが、直線化を含む大幅な河川改修工事が実施され、橋梁痕は発見できない。対岸で西二線道路に合流した後、初代上帯広(写真AK)、後継となる広野(写真AL)両駅の周囲に民家はない。さらに道路は南西へと向かい、次の上広野(写真AM)には小さな集落が形成され郵便局も置かれる。

八千代(写真AN)は当線の終点だが、特に大きな集落があるわけではない。以前はバスの停留所が目印となっていたものの、路線の廃止に合わせて撤去されてしまったようだ。

道路脇の雑草地内にホーム跡が残り、近年、北側の転車台(写真AO右端)や灰坑(写真AO中央左寄)も確認されている。さらに南へ線路が延びていたとの情報もあるが、こちらは調べる術がなかった。

−幸震線−

建設は完了したものの運行の許可が下りず、試運転程度で廃止へと追い込まれた幸震[さつない]線。西二線十二号で本線ともいえる売買線から分岐する。

当線も他路線同様、殖民区画に沿って十二号(写真AP)を南東に向かう。

道路が南北の基線を越えると、その先に札内川(写真AQ)が流れる。当時は四本の橋で越え、共に木橋だったと思われるが既に痕跡はない。この橋梁群が、札内川氾濫時に下流の国道橋に損傷を与える可能性があるとして、運行不許可の理由とされたようだ。基線から河原まで続く細い道は、軌道の跡地とも考えられる。

川を渡ると右カーブでやや南に向きを変えて、国道236号線を横切る。線路跡は農地内に取り込まれ、直接たどることは不可能となる。さらにヌップク川を越える地点で今度は大きく右に曲がり、東一線上(写真AR)を南に向かっていた。なおヌップク川でも橋梁の遺構を発見することはできなかった。

直線で続く東一線の未舗装路は、十六号附近から若干上り坂となる。ここで軌道側は勾配を避けるため、西側へ逸れると考えられる。精度の低い旧版地形図を強引に最新図に重ねると、終点幸震(写真AS)は旧広尾線の大正駅に近接し、路線の終端は東隣の農協倉庫あたりまで延びていたことになる。しかし残念ながら現地で情報は一切収集できず、真偽を確認するには至っていない。

保存車両

参考資料

- 十勝の国 私鉄覚え書/加田芳英

- トカプチ16号/まぼろしの十勝鉄道幸震線/笹川幸震 著/NPO十勝文化会議郷土史

- 免許・十勝鉄道・(大12年〜14年)3B-16-55 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

帯広 帯広 |

[S19部修/S24資修] |

大正 大正 |

[T9測図/S19部修] |

札内岳 札内岳 |

[S5部修] |

|

| 1/25000 |

帯広南部 帯広南部 |

[S32測量] |

大正 大正 |

[該当無] |

上帯広 上帯広 |

[該当無] |

芽室 芽室 |

[該当無] |

上美生 上美生 |

|

十勝清川 十勝清川 |

[該当無] |

拓成 拓成 |

[該当無] |

|

|

|

|

|

No298に記帳いただきました。

最終更新2025-9/21 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2004 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道帯広市 動力:蒸気・内燃

地区:北海道帯広市 動力:蒸気・内燃

帯広

帯広 大正

大正 札内岳

札内岳 帯広南部

帯広南部 大正

大正 上帯広

上帯広 芽室

芽室 上美生

上美生 十勝清川

十勝清川 拓成

拓成