地区:広島県福山市 区間:福山〜鞆/12.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:広島県福山市 区間:福山〜鞆/12.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気→内燃

軽便鉄道法および補助法の公布により、大正初期には全国的に鉄道建設ブームが起こった。この鉄道もその一つに数えられ、鞆町の地元有志により、地域の中心である福山とを結ぶ路線が計画された。奇しくも福山の東部で計画されていた井原笠岡軽便鉄道と開業が同一日となったが、収支の厳しかった鞆鉄道は一足先に終焉を迎えた。鉄道廃止後はバス運行を中心とした会社形態に変わったが、社名の変更はなく、今では鞆鉄道=トモテツバスとして地域に親しまれている。

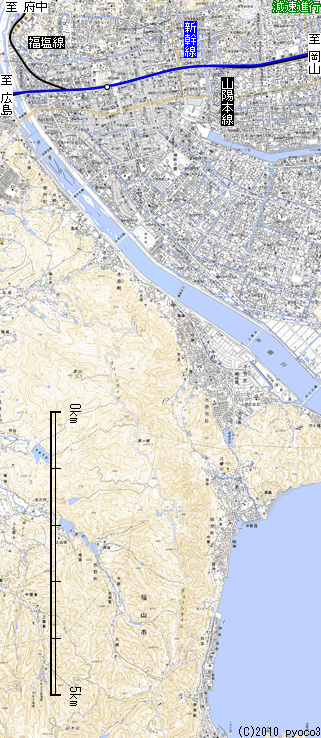

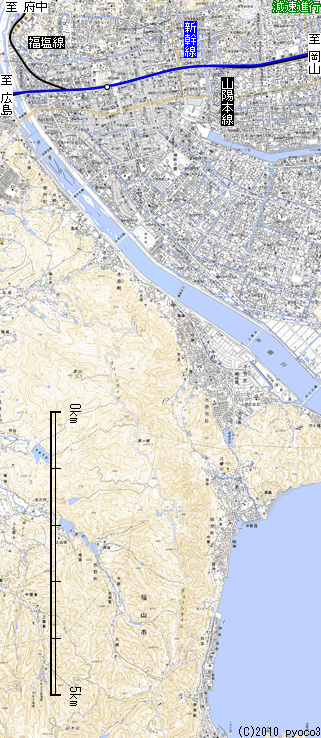

路線図

|

|

略史 |

|

|

| 大正 |

2(1913) - |

11/ |

17 |

鞆軽便鉄道 |

開業 |

|

15(1926) - |

1/ |

1 |

鞆鉄道に改称 |

|

| 昭和 |

6(1931) - |

9/ |

10 |

〃 |

全通 |

|

29(1954) - |

3/ |

1 |

〃 |

廃止 |

|

廃線跡現況

| A |

|

|

山陽本線福山(写真A)構内の南端に、鞆鉄道のホームが設けられていた。開業から18年経っての乗り入れで、相当の紆余曲折があったと考えられる。

苦労して延伸した路線も、廃止後は新幹線開業や高架化、駅周辺の整備が大きく進み、昔日の様子を想像することさえ難しい。 |

| 16年3月 |

| 福山城の石垣を横目に見ながら出発した列車は、すぐ三之丸(写真B)に到着する。開業当初は鞆鉄福山と呼ばれた始発駅で、機関庫をはじめとする各設備を揃え、大きな構内を有していた。今では市街地に埋没し、駅跡も市営の立体駐車場等に変わっている。 |

|

|

B |

| 16年3月 |

ここでほぼ直角にカーブし向きを南に変えると、結婚式場へと入り込む。そのまま二車線道路の西方を南に進み、心療内科クリニックを過ぎると12階建マンションが目に飛び込む。このマンションと東側のガラス店との境界ブロック塀(写真C)が、鉄道路盤の西端に相当する。

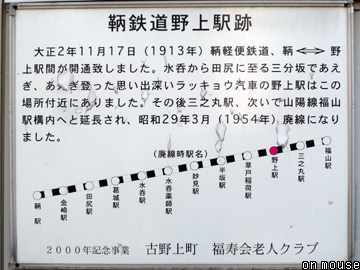

国道2号線を越えると一車線の生活道東脇へとつながり、道路沿いに位置したのが野上。金物店の倉庫に利用され、駅跡の案内表示(写真D)も設けれれている。

駅の南は住宅密集地に飛び込み、その一角を占める古野上町公民館は鉄道路盤上に建てられている。こちらには歴史案内として町内の地図が掲示され、当時の鞆鉄道ルートも描かれている。

右カーブで南西に向きを変え、市道と交差すると狭い路地(写真E)が現れる。これが廃線跡を利用したもの。路地の先を横切る芦田川分流の鷹取川は木造の第二芦田川橋梁により越えたが、水害により大きな損傷を受けた後、鉄橋へと移行している。ただ同河川は路線廃止前に埋め立てられ廃川となったため、橋梁がどのように処理されたのか興味を惹かれる。

その跡地は今、アパートや駐車場等(写真F)に利用される。川を過ぎ左に緩くカーブしたのちは、西側に一車線の生活道が隣接(写真G)するも、路盤跡は相変わらず駐車場や宅地等への転用が続く。次の左カーブ開始地点で開業当初の旧線が分離し、そのまま芦田川の現左岸堤防(写真H)を突っ切る。

川の中ほどで流れと同じ方向に変わり、現草戸大橋あたりに初代草戸稲荷(写真I)が設けられていた。しかし、のちの河川拡幅によって全て水路内に飲み込まれ、当然と言えば当然のごとく痕跡は探しようもない。

しばらく南東に進んだ旧線は、やがて急カーブで右に折れ、芦田川の旧河道部を渡る。橋梁を含め路盤の大半は現河川の川底に沈むが、唯一右岸の用水路脇に橋台痕(写真J)を見つけることができる。この先で、今度は左急カーブにより向きを再度南東に変えると同時に、新線が右手から合流する

旧線から左曲線で別れた新線側は、やがて両サイドを工場に囲まれる。ここで隣接していた道路が小さくクランクし、本来の路盤跡に移るが、これもすぐ工場敷地内に飛び込んでしまう。直後の駐輪場付近に二代目草戸稲荷(写真K)が設置されていた。

工場を抜け県道22号線と交差した後は一車線道路の南脇を進み、光小学校まで達すると校内で90度向きを変え、盛土で高度を上げつつ芦田川を渡る。鷹取川を統合して河道を大きく広げ、線路付け替えの要因となった河川だが、既に橋梁の痕跡は何も残されていない。対岸の半坂(写真L)は地形図に記載がなく、水呑町史の地図と福山から2.7kmとされる距離程を頼りに、おおよその位置を読み取った。

駅前後からルートに沿った一車線道路が延びるものの、これは築堤跡の東側一部を利用したもので、線路の中心線は西側に沿った住宅の中に隠されている。道路は小さな用水路で一旦途切れるが、対岸から再び同様の生活道が始まり、以後は線路跡と完全に一致する。その道も次の妙見(写真M)で突き当り、以後の路線は住宅地の中に取り込まれ、痕跡は消える。

一画を抜けると、全ルートの中で唯一路盤が放置された藪地(写真N)に変わり、人が入り込むことは不可能となる。既に私有地となっているが、なぜか隣を流れる用水はいまだ鞆鉄道の所有であるとの話を耳にした。

用水路に沿って進むと、直角に折れ曲がるクランクに差し掛かる。ここが鉄道との交差跡で、右岸に建つ鶏舎の擁壁内に石積橋台(写真O)を発見する。コケコッコーの鳴き声が聞こえたため鶏舎と思ったが、地元では鳩舎だとの話も聞き混乱する。ただ本来の目的ではないため、あえてこれ以上の確認は取らなかった。なお反対の住宅側に痕跡は見つからない。

更に民家や農地等を通り抜け、芦田川の堤防道路に接すると水呑薬師(写真P)に着く。跡地は店舗となり、正面に駅跡を示す標柱が建てられている。この標柱を掲げた建物は、当時の駅舎の一部を復元したとの話を聞いた。その先で堤防から降りてきた県道22号線と合流し、廃線跡は県道の拡幅に利用されたようだ。

水呑(写真Q)には同名のバス停が設けられている。道路は県道から市道へと変わり、緩く左カーブする地点で鞆鉄道が右に分離する。

区画整理の進んだ住宅地の中で右急カーブを描くと、水呑川に突き当たる。ここに橋台(写真R)が姿を現わすが、これは脇を流れる分流の橋梁跡となる。本流側も、手直しされた橋梁(写真S)が個人宅の入り口として活用されている。石積みの橋台は他と比べて綺麗な状態だが、手直しの際に新たに積み直されたようだ。

| R |

|

|

|

S |

| 16年3月 |

16年3月

|

川を渡り数軒の民家の中を通り抜けると、再び県道22号線に接近する。ここに小さな橋台跡(写真T)を見つけることができる。しかしルートには一致するものの、石積み様式が他には見かけない谷積みとなっていることや、天端に傾斜が設けられていること等、いくつかの疑問点も抱えている。

その南方の病院前が葛城(写真U)となり、同名バス停の屋根付き待合所がホーム跡と言われている。さらに県道沿いの不動産店や理容店を抜けると、今度はその県道(写真V)の拡幅に利用され始める。次いで左側から接近してくる県道380号線と合流し、ほぼ真南に向きを変える。道幅も四車線に広がり鉄道の雰囲気が完全に消えた中、やがて塞の峠(写真W)越えに向け鞆鉄道最急の登り勾配がはじまる。

峠の先で県道から左に別れ、一部は生活道(写真X)に転換される。ただ現地で話を聞いたところ、地図とは異なるやや西側の農地内を通っていたと教えられた。当時の築堤が撤去された箇所なので、若干の記憶違いが生じたのかもしれない。

道路が公園に突き当たって右に折れると、鉄道側は右カーブを描いて県道と交差し、その位置を入れ替える。跡地は既に宅地や農地等に取り込まれ、ルート上をたどることは難しい。

次の田尻村(写真Y)跡には理容店が建ち、その位置を特定することが可能となっている。西側の駐車場との境界が当時の構内西端に相当する。この先も路盤上には住宅が建ち並ぶが、一部に当時の土地境界線を認めることもできる。密集地帯を抜けた後は、再度県道22号線に吸収されてしまう。

当時は県道の海岸寄りを走り、瀬戸内海を眺めつつ、石の塔バス停が目印となる金崎(写真Z)に到着する。隣接して建つ民家の門が、当時の待合所を復元したものと言われている。南に向かう路線(写真AA)は、ここで県道の西脇に位置を移していた。その廃線跡は道路拡幅に利用される箇所と、道路沿いの民家等(写真AB)に利用される箇所が混在し、明確な区別が付けられない。

鞆の市街地に近づくと一帯に油の匂いが漂う。港町特有の船舶用燃料ではなく、機械油の匂いだ。これは鉄鋼団地の横を通るためで、下町工場街の雰囲気を感じさせる。鞆(写真AC)は蒸気鉄道の終端駅として大きな構内を持ち、その跡地はバス車庫や工場用地に生かされている。ただ市街地の北端に置かれたため、港や中心部からは遠く、利用者にとって不便であったことは否めない。なお地元で計画された鉄道でもあり、書類上はこちらか起点とされている。

参考資料

- 産業考古学会報 第72号/鞆鉄道の産業遺産/堤一郎 著

- 福山市史 下巻

参考地形図

| 1/50000 |

福山 福山 |

[T14二修] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

福山東部 福山東部 |

[S25二修] |

福山西部 福山西部 |

[T14修正/S25二修] |

鞆 鞆 |

[S25二修] |

No109に記帳いただきました。

最終更新日2023-4/20 *路線図は国土地理院地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2016 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:広島県福山市 区間:福山〜鞆/12.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:広島県福山市 区間:福山〜鞆/12.5km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気→内燃

福山

福山 福山東部

福山東部 福山西部

福山西部 鞆

鞆