地区:岡山県備前市 区間:片上〜柵原/33.8km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:岡山県備前市 区間:片上〜柵原/33.8km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

当時東洋一ともいわれた柵原鉱山の鉱石輸送を、舟運や人車軌道から切り替える目的で建設された鉄道。当初は矢田と片上港を結び、鉱山から矢田(井ノ口)間は索道を利用していた。後年、輸送量の増大に応じて鉱山まで線路を延長し、旅客営業も手がけていたため沿線の貴重な足となっていたが、鉱石の産出量減少や車の普及に伴ってその役目を終えた。

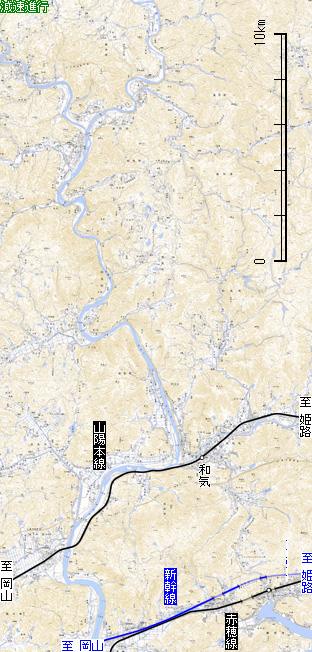

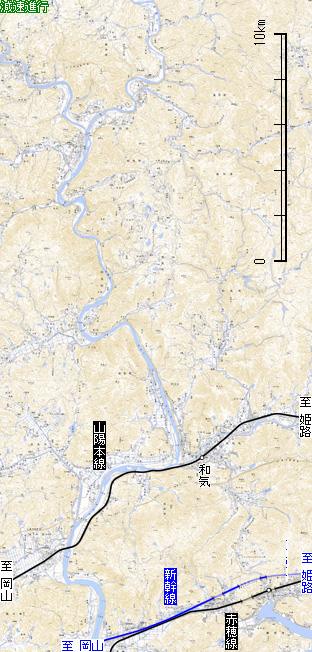

路線図

|

|

略史

|

|

|

| 大正 |

12(1923) - |

1/ |

1 |

片上鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

6(1931) - |

2/ |

1 |

〃 |

全通 |

|

25(1950) - |

6/ |

20 |

藤田興業に合併 |

|

|

32(1957) - |

8/ |

1 |

同和鉱業に合併 |

|

| 平成 |

3(1991) - |

6/ |

30 |

〃 片上鉄道 |

廃止 |

|

廃線跡現況

| A |

|

|

片上湾に面した起点の片上(写真A)は、ショッピングセンターとなり痕跡はない。入口正面にレールと0キロポストが移設され、モニュメントを形づくる。

鉱産物輸送が主力のため旅客乗り場は小さく、駅西側には物資集積の大きな構内が広がっていた。こちらも今はドラッグストアーや倉庫に利用される。

駅東側の流川には橋台(写真B)が残り、そのまま左カーブで市街地を抜ける線路跡は、道路や空き地(写真C)に変わる。 |

| 18年4月 |

| B |

|

|

|

C |

| 18年4月 |

18年4月 |

旧山陽道との交差後は、廃線跡を転用した自転車道(写真D)が整備され、片鉄ロマン街道と名付けられた。新幹線高架橋南の正式な起点からは登り勾配が始まり、道路脇には勾配票(写真E)も残される。表示は28.6‰ときつく、当線最大の勾配との説明板も添えられる。

この先、連続で越える道路二本(写真F・G)と河川一本(写真H)は、全てコンクリート橋での構成となる。 |

|

|

D |

| 18年4月 |

左手のサイクリングターミナルを過ぎ、さらに北に向きを変えた後の小橋梁は、その形状から河川の護岸工事と共に新たな道路橋として建設されたようだ。これに続いて峠トンネル(写真I)が現れる。坑口はレンガだが、内部はコンクリートで補強され照明も完備している。

トンネルを抜けしばらく進むと連続勾配が終了し、清水(写真J)に滑り込む。残されたホーム上に駅名標も立つが、当時のものかは判断できなかった。

痕跡の消えた山中(写真K)の北で宿瀬川を渡り、ここに架かるスルーガーダー橋(写真L)は鉄道用の再利用だ。

| K |

|

|

|

L |

| 18年4月 |

18年4月 |

自転車道はこの先で一般道に吸収されて消滅し、国道374号線への合流後はその東脇に復活する。ただしすぐに国道から分離し、山陽道をくぐったのち初瀬川を越える。ここも当時のデッキガーダー橋(写真M)がそのまま使われる。

和気市街地を流れる福富川の橋梁(写真N)は桁が換装されたものの、橋台はその風化具合から鉄道用の再利用と判断した。

さらに再び国道脇を併走した後、左カーブで山陽本線に接近し和気(写真O)に到着する。JRとの貨物受け渡しに備え大きなヤードを持った跡地は、駅前広場や駐車場として整備され、痕跡は探し出せなかった。

駅を後にした片上鉄道は上り右カーブで山陽本線(写真P)を乗り越え、次いで金剛川(写真Q)を渡る。四スパンの長大橋梁が、そっくり片鉄ロマン街道として再利用された。興味を惹かれるのは、なぜ上路式ではなく費用のかさむ下路式を採用したかの点だ。

川の対岸で県道96号線を越え、その跨道橋東側には古い橋台(写真R)が姿を見せる。金剛川堤防かさ上げ以前の旧橋梁跡かと思われる。 |

|

|

P |

| 18年4月 |

この北方に小径をまたぐコンクリート橋(写真S)が残され、自転車道化に伴う拡幅工事分を容易に判別できる構造となっている。

本和気(写真T)は道路脇に駅名標を模した案内板が立てられるものの、実際の駅は北側の病院寄りに設けられていた。駅の先、鵜飼川にはコンクリート橋(写真U)が架かり、昭和51年3月竣工となっていることから、一度架け替えられたものと思われる。

川を越すと右手に交通公園が現れる。正面に貨車が展示保存され、益原(写真V)の駅名標も立てられているが、裏面には当地に復元したと書かれている。本来の駅跡に痕跡はないが、自転車道が若干屈曲することで、その場所を確認することが可能だ。

駅の北に小さなコンクリート橋(写真W)を見つける。自転車道化に伴って拡幅されたようだが、鉄道時代の橋梁を内包しているのか、新規に構築されたのか、外見からの判別は難しい。ここは一例だが、路線内の小橋梁は大半が同様の形態を持つ。

その後は国道374号線の東脇を並走し、途中の天瀬(写真X)にはホーム跡が姿を見せる。さらに連続した二本のトンネル(写真Y)を抜け、大きな左カーブ終了地点で吉井川支流の田土川(写真Z)を渡る。既に国道と合流し、その歩道を兼務するため橋も一体となるが、橋台は南北二対の分割構成で、それぞれ斜角が異なるため、歩道側を鉄道時代の再利用と捉えてよさそうだ。

橋の西方に置かれていた河本(写真AA)は、既に新たなコミュ二ティーセンターに変わった。路線はここで道路の北から南へと位置を移すが、この間は国道の直線化に利用されたため、正確なルートを特定することは難しい。

| 位置を変えた後も両者はしばらく併走し、国道の右カーブ開始地点で鉄道側が左に分離する。同所には陸閘が設けられ、当時のレール(写真AB)も一部残される。 |

|

|

AB |

| 18年4月 |

| AC |

|

|

吉井川の蛇行に合わせ、大きく右にカーブする自転車道。その途中に保存目的と考えられる、四灯式信号機(写真AC)が現存する。 |

| 18年4月 |

| 備前矢田(写真AD)はホームが一面だけ残され、相対式の他方は撤去されたことになる。また構内北端にも信号機を確認でき、こちらは二灯式で場内用かと思われる。駅の先で再び国道と交差し、東脇を並走する。ただし両者には勾配の関係から高低差が生じ、鉄道側が高所を走る箇所が多い。 |

|

|

AD |

| 18年4月 |

| AE |

|

|

しばらく進むとコンクリート桁の跨道橋(写真AE)に出会う。晩年に架け替えられたものが、そのまま再利用されているようだ。次の小橋梁(写真AF)は鉄道時代の橋台上部のみを拡幅加工し、自転車道に合わせた幅広の桁を支えている。

苦木(写真AG)にはホームと駅舎が残り、管理状態は良好で訪問者用のノートも置かれる。保存清掃活動が積極的に実施されているように受け取れた。 |

| 18年4月 |

大きな左カーブ終了地点の橋梁(写真AH)も上記同様、橋台頭部の改修により自転車道化に対応している。

枝谷(写真AI)は駅跡に標柱(写真AJ)が立てられ、同名バス停も設けられるが、残念ながら痕跡はない。

塩田の集落に入るとワンスパンの橋梁(写真AK・AL・AM・AN・AO)が連続する。全て鉄道橋を拡幅する形で新たな橋梁部が追加され、中には化粧直しが施されたと思われる箇所や、追加部が歴然としすぎる橋も確認できる。なお河川用は一箇所のみで、あとは作業道を越える用途となる。

次の橋台(写真AP)は小さな水路に設けられ、ちょうど備前塩田(写真AQ)の駅跡を再利用したコミュニティーハウスの東端に位置するため、構内側線等、複数の線路に対応する幅を持つ。なお施設玄関口には、近くで使用されたと思しき踏切警報器(写真AR)が保存される。

| AS |

|

|

自転車道はここから片上鉄道のルートを外れるため、活用方法が消えた線路跡は、しばらく空き地(写真AS)として続いたのち、やがて藪地に変わってしまう。 |

| 18年4月 |

その藪地を抜けた先で橋台と二基の橋脚(写真AT)を確認できる。吉井川の河川整備により新堤防の外側に押し出されたため混乱するが、当時の第一吉井川橋梁の一部に相当する。

北西に向いた路線は、川の対岸で先程まで軌を一にした自転車道と交差し、同所から一車線の舗装路に転換される。 |

|

|

AT |

| 18年4月 |

備前福田(写真AU)は道路にやや広がりが見られるものの痕跡はなく、駅前商店も既に閉鎖され廃屋同然の姿を晒している。なお、かなり離れてはいるが、国道374号線沿いの公園に駅舎を模したトイレと駅名標が展示され、説明文も添えられている。

道は吉井川の支流で途切れつつも、やがて周匝[すさい](写真AV)に達する。跡地に建つ材木店にはホームが残され、その上屋も鉄道時代の再利用と言われている。

駅の北で国道と交差し、再び吉井川を渡る。当時の遺構はなく、今は若干ルートを修正した歩行者専用橋に変わる。ただしバイクや農耕車の通行は可能となっている。

川の左岸に設けられていたのが美作飯岡(写真AW)で、二面のホーム跡が現存し、正面には駅前商店と思われる二階建の建物が放置されたままだ。

駅の北側には踏切跡(写真AX)もあり、そのまま未舗装路として郵便局まで続く。さらに倉庫や空き地等が混在する中を進むと、やがて山裾の掘割(写真AY)に入り込む。路面には湧水による水が流れ、さながら小さな川のようだ。掘割から築堤に移ると、旧県道との交差跡に橋台(写真AZ)が姿を見せる。ここから先の築堤は撤去され、墓地公園の一部に組み込まれる。

| AY |

|

|

|

AZ |

| 18年4月 |

18年4月 |

さらに吉井川の堤防道路に合流した後は、東側の歩道として利用される。続く左カーブで西に向きを変えると、鉄道側は北に分離して歩行者専用道に変わり、そのまま西に向かう。途中の橋梁(写真BA)は、やはり鉄道用橋台を補強拡幅して道路化されたと認められる。

| 鉱山資料館と共に、柵原ふれあい鉱山公園の核となる吉ヶ原(写真BB)。登録有形文化財に指定された駅舎や線路、車両等が保存され、有志による定期的な展示運転も実施される。 |

|

|

BB |

| 18年4月 |

| BC |

|

|

線路は幸福柵原(写真BC)まで続くが、ここは体験乗車のために新たにつくられた駅で、当時からあったわけではない。

駅の先は道路へ転換工事中の箇所もあるが、大半の路盤(写真BD)は特に活用されるわけでもなく、藪地化した区間も存在する。途中、県道349号線との交差部には、跨道橋の橋台(写真BE)を確認できる。 |

| 18年4月 |

| BD |

|

|

|

BE |

| 18年4月 |

18年4月 |

| 終点柵原(写真BF)は関連会社の資材置き場兼駐車場として使われ、ホーム跡とともに、撤去を免れたレールの一部が顔をのぞかせている。また構内のはずれには、雑草に絡まれた信号機を見つけることもできる。基本的には貨物主体の駅で、旅客列車は鉱山関係者の利用が大半を占めたと考えられる。 |

|

|

BF |

| 18年4月 |

−保存車両−

| BG |

|

|

吉ヶ原の保存車両と共に、片上にもDL(写真BG)が展示保存される。 |

| 18年4月 |

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻270号/同和鉱業片上鉄道/藤井信夫 著・・・私鉄車両めぐり

- 片上鉄道ゼロ起点/片鉄ロマン街道リンリンクラブ

参考地形図

| 1/50000 |

和気 和気 |

|

周匝 周匝 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1/25000 |

日笠 日笠 |

[S51修正] |

和気 和気 |

[S62修正] |

周匝 周匝 |

[S51修正] |

棚原 棚原 |

[S51修正] |

片上 片上 |

[S62修正] |

最終更新日2025-3/17 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2018 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:岡山県備前市 区間:片上〜柵原/33.8km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

地区:岡山県備前市 区間:片上〜柵原/33.8km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気→内燃

和気

和気 周匝

周匝 日笠

日笠 和気

和気 周匝

周匝 棚原

棚原 片上

片上