地区:鳥取県米子市 区間:米子市~法勝寺/阿賀~母里 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

地区:鳥取県米子市 区間:米子市~法勝寺/阿賀~母里 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

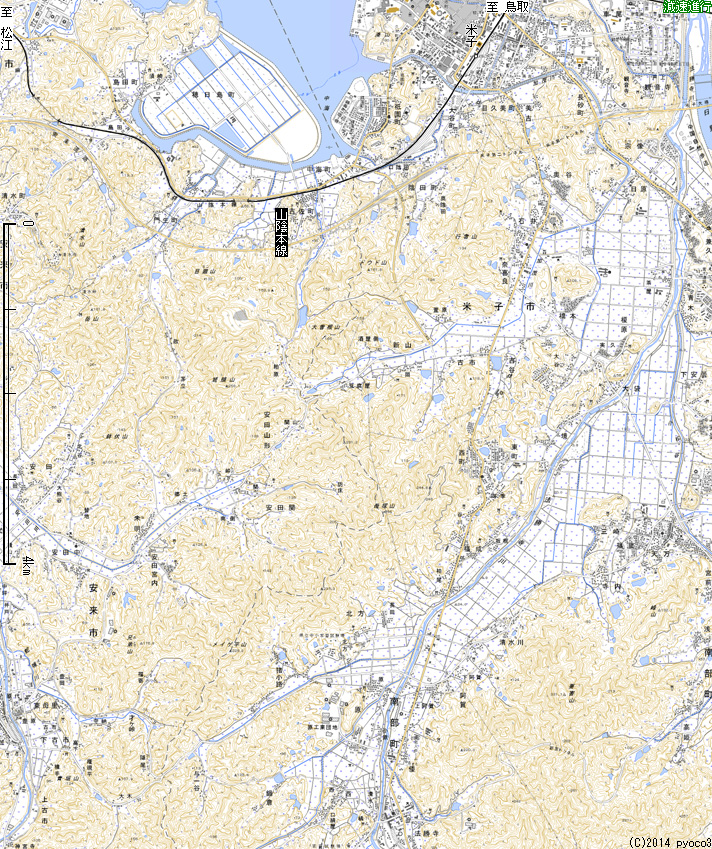

鳥取県の西の端、県都鳥取市とは遠く離れ、汽水湖として有名な中海に望む米子市。最近は鬼太郎の水木ロードやTVで評判となったベタ踏み坂等、観光名所の拠点となっている。その米子から法勝寺川に沿って小鉄道が延びていた。一時は陰陽連絡を目指し社名に織込んだ時期もあったが、どこまで本気であったのかは疑問視されている。その後、他の中小私鉄同様モータリゼーションの発達により廃止に追込まれた。

略史

| 大正 |

13(1924) - |

7/ |

8 |

法勝寺鉄道 |

開業 |

|

14(1925) - |

2/ |

12 |

伯陽電鉄に改称 |

|

| 昭和 |

5(1930) - |

1/ |

1 |

〃 母里線 |

開業 |

|

*19(1944) - |

1/ |

10 |

〃 〃 |

休止 |

|

|

10/ |

30 |

広瀬鉄道と合併、山陰中央鉄道となる |

|

|

23(1948) - |

4/ |

1 |

旧広瀬鉄道が島根鉄道として分離 |

|

|

28(1953) - |

9/ |

15 |

日ノ丸自動車に合併、電車部法勝寺線となる |

|

42(1967) - |

5/ |

15 |

〃 法勝寺線 |

廃止 |

路線図

廃線跡現況

-法勝寺線-

| A |

|

|

山陰本線米子駅から大きく離れた住宅地の中に置かれた、始発駅の米子市(写真A)。国鉄との連絡線はあったものの旅客列車が直接乗入れることはなく、乗換えの便は考慮されていなかった。今では新興の住宅地に変わり果て、車庫を備えたターミナルらしい駅の雰囲気どころか、鉄道の匂いさえ完璧に消し去られている。 |

| 14年5月 |

ただ、ここからの線路跡はそのまま生活道(写真B)に転用され、ルートをたどることは比較的容易だ。

旧加茂川放水路を越え南東方向に進むと県道300号線と交差、その先は生活道の北側に移動する。道路脇に当時の石垣擁壁(写真C)が残され、丘陵に沿って道路よりやや高めの位置に線路が敷設されていたことを示している。

この東に切通しやS字カーブ等が存在したはずだが、民家の私有地に入り込むため残念ながら立入ることは出来なかった。丘陵を抜けると出雲街道と呼ばれる国道181号線に平行して加茂川を渡り、その川床に橋脚の基礎らしきコンクリート塊(写真D)を発見するが確証は得られない。

川を越えると鉄道跡が短い未舗装路として現れ、ここに長砂(写真E)が設置されていた。昭和21年休止の駅にもかかわらず、今も当時のホーム跡が残り、そのコンクリートがいかにも厚く頑丈そうな造りには感心する。なお、この道は個人所有の私道と聞いたが、立入り禁止等の処置はとられていない。

この先は民家や空地、更に並走する国道181号線に取込まれたのち、山陰道の下をくぐり、加茂川左岸堤防上の生活道路(写真F)として続く。

宗形神社の前にあったのが宗形神社前(写真G)だが、開設は昭和9年と遅く、休止は前駅同様昭和21年と早いためか地形図に記載がなく、二粁三分とされる距離程により、同名神社の門前前後かと大雑把な把握をするにとどまる。駅の東で加茂川はほぼ直角に曲り南西に向きを変えるが、直線で続く鉄道側は河川を越えて再び一車線の生活道として姿を現す。

安養寺(写真H)は交換設備を持つ停車場だったが、その片側の路盤は既に民家に取込まれ、他方が道路用地となっている。貨物ホームを備え名産品である20世紀梨の出荷に利用されていたこと、周囲には商店がたくさんあったこと、当時のホームが今も埋められていること、等の話を現地で聞くことができた。写真左下の線路跡へ突き当る小道が、当時の駅前道路に相当する。

道路上を進むと緩やかな右カーブで南に向きを変え、法勝寺川の堤防道路でもある県道244号線の西をしばらく並走する。やがてJA米子南支所が右手に見えてくるが、この向いに駅名標を模した案内板が立てられている。ここに青木(写真I)が置かれていた。同様の案内板は地元教育委員会の手によるものが多いが、ここは学区内で独自に設置したとの話を聞いた。なお駅名の元になった青木地区は法勝寺川の対岸となる。

この後、法勝寺線は区画整理の済んだ農地(写真J)の中に一旦その姿を隠す。数百メートル先で再び現れるが、その跡地を示す案内板(写真K)が実久地区の丘陵山腹に設けられている。しばらくは空地として道路よりやや高い位置を走るが、すぐ二車線道路に吸収される。さらに一車線の生活道(写真L)として分離したのち左カーブで南南東に方向を変え、県道316号線と鋭角に交差する。

その南寄りに位置したのが大袋(写真M)で、今は農地と工場に変り、やはり駅名標を模した案内板が設けられている。

この先で法勝寺川を越えるが、その手前に堤防の脇道をまたぐ跨道橋の橋台が残されている(写真N)。駅跡から続く工場用地の南端にあたり、今でも当時の姿を偲ぶことができる。

続く法勝寺川橋梁では、その左岸堤防に橋台の片割れがほんの少しだけ姿を見せている(写真O)。注意して探さないと見落しそうな状態だ。川を越えたあとは、天万地区を目指しほぼ直線で延びていくが、既に農地の中に飲込まれ線路跡をトレースすることは難しい。全線の中で一番痕跡の消えた区間といえる。

農地を抜けると一旦狭い未舗装路に利用されたあと、県道1号線に合流する。その南に位置した手間(写真P)には同名のバス停が設けられている。ここは列車交換設備を持つ停車場で、当線での主要駅のひとつだった。なお駅跡前後の県道は鉄道敷を拡幅転用したものとなる。

南に向いた県道は右に大きな曲線を描くが、法勝寺線はその内側をやや強めのカーブで曲り、西に向きを変える。舗装された一車線道路として住宅地の中を抜け、一時的に道が途切れる箇所もあるが、鉄道の雰囲気の強い切通(写真Q)へとつながる。

切通しを抜けると向きが南西に変り、痕跡の消えた農地内をしばらく進む。その後、県道1号線に接近し、その北側(写真R)に寄添う。道路が左カーブでやや南に向きを振ると、今度は最近開通したばかりの国道180号線バイパスに吸い寄せられていく。

放置状態で続いた路盤が舗装され、一車線の生活道として転用され始める地点に置かれたのが天津(写真S)。駅跡は民家に変るが、当時のホーム跡がブロック塀の一部としてその姿を現している。この先、鉄道跡地は国道に平行しつつ、側道状態で南西へと向う。

母里線の分岐駅である阿賀(写真T)は、法勝寺線を転用した生活道と母里線を転用した県道1号線との交差点付近にあたる。南側に構内の一部が空地として残るが、大半は各道路によりその痕跡を消滅させている。法勝寺線側の生活道を進むとS字カーブで国道180号線に合流し、その東側の歩道が路盤と一致する。

続く大国(写真U)は地形図に記載がないものの、1962年の空中写真でホームを確認でき、今は駅名票がその場所を教えてくれる。

国道をしばらく南下すると旧道が右に分離する。同時に法勝寺線も国道から離れ、その跡地を再び生活道に提供する。

この道は数百メートルで T字路に突き当り終了するが、その周辺が終点の法勝寺(写真V)で、跡地は郵便局等に利用される。西側にあった農業倉庫等も既に消え、駅跡の雰囲気を伝えるものは何も残されていない。なお郵便局の前を横切る道路が当時の駅前通りで、西側の旧市街地から駅舎に突き当たるまでの短い道路だった。

-母里線-

阿賀で法勝寺線から別れた母里線は、そのまま県道1号線に合流する。ここからの県道は廃線跡を拡幅利用したもので、二車線の快適な舗装路に変わる。道路上を西に進み国道180号線と交差、さらに法勝寺川を渡ると北方入口バス停が設けられた原(写真W)に着く。

| 道路上に続く猪小路(写真X)は、地形図で見ると同名バス停の若干東方に描かれるも、道路化により痕跡はなく、詳細な場所の特定は難しい。なお前駅からの距離程1.3kmは、さらに東方地点を指し示す。 |

|

|

X |

| 14年5月 |

| Y |

|

|

駅を過ぎ南西方向にしばらく走ると、道路脇に古い橋台(写真Y)が姿を現す。これが母里線の遺構で、線路跡が県道として転用されたのはこの手前までとなる。 |

| 14年5月 |

ここからは藪地化した路盤が続き、昭和9年に追加された隧道口東(写真Z)も正確な位置を把握することは難しい。ホーム跡が残る可能性もあるが、生い茂る樹木に遮られ調査すら満足にできない状況に変わっている。駅名は廃止時点で与一谷と変更されている。

駅の先に全線で唯一の二重峠トンネル(写真AA)が姿をみせる。全長206メートルのトンネルだが、ちょうど県境上に位置し東口が鳥取県、西口が島根県と分れている。入口には立入り禁止の看板が無造作に転がるものの、柵などの物理的な立入り防止策はとられず、廃止直後は地元の作業道として使われていたような雰囲気も漂う。

最新の地形図にもトンネル内を通り抜ける小径が描かれ、これが線路跡に相当する。しかし山林の中腹を走るため、けもの道状態の箇所もあれば、未舗装ながら自動車走行可能な区間も混在する。

守納地区で一般廃棄物処理場の前を横切るが、前後の路盤(写真AB)はかつて車が通行していた形跡が見られる。やや西方には、左眼下の市道へ降りる細道跡が認められることから、同所付近に謎の駅不動尊が置かれていた可能性も無くはない。

西に進む路線は大きな右カーブを描いた後、今度は左カーブに移り、ここで左手を並走してきた一車線の市道と交差し、一旦農地の中に飛び込む。同時に線路跡のトレースも不能となるが、これもほんの一瞬で、すぐに御崎集会所前の生活道(写真AC)として姿を現す。

終点母里(写真AD)は民家やその庭先となって、一部のホーム跡が当時の姿を見せている。廃止から長い年月が経過してもなお取壊しを免れているのは、その頑丈な構造が影響しているのかもしれない。集落の中心からはやや離れるが、構内はかなりの広がりをみせ終端駅らしい規模を感じ取ることができる。

保存車両

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻194号/日ノ丸自動車を訪ねて/宮崎光雄 著

- 法勝寺鉄道100周年記念誌/南部町教育委員会

参考地形図

| 1/50000 |

米子 米子 |

|

|

|

| 1/25000 |

米子 米子 |

[S9修正] |

母里 母里 |

[S9修正] |

2025-3/18更新 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2014 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:鳥取県米子市 区間:米子市~法勝寺/阿賀~母里 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

地区:鳥取県米子市 区間:米子市~法勝寺/阿賀~母里 軌間:1067mm/全線単線 動力:電気

米子

米子 米子

米子 母里

母里