鉛線 鉛線 |

地区:岩手県花巻市 |

区間:花巻~西鉛温泉/18km |

軌間:762mm/単線 |

動力:馬力・電気→電気 |

花巻温泉線 花巻温泉線 |

〃 |

区間:西花巻~花巻温泉/8.2km |

軌間:762mm/単線 |

動力:電気 |

岩手中央バスといってもピンとこないが、旧称の花巻電鉄は「みちのくの馬面電車」としてよく知られていた。この鉄道がバス会社の社名を冠したのは廃止前のたった1年程、しかも鉛線は改称前に廃止されたため地元では今も花巻電鉄の方がとおりがいい。また鉛線を軌道線、花巻温泉線を鉄道線とも呼んでいた。

レールのなくなった同社はその後、岩手県交通に併合し、今はその社名も消滅してしまった。

略史

| 大正 |

4(1915) - |

9/ |

16 |

花巻電気(鉛線の一部) |

開業 |

|

8(1919) - |

9/ |

27 |

温泉軌道(鉛線の一部) |

開業 |

|

10(1921) - |

12/ |

25 |

盛岡電気工業、花巻電気を合併 |

|

|

11(1922) - |

6/ |

30 |

〃 温泉軌道を合併 |

|

|

12(1923) - |

5/ |

4 |

〃 鉛線 |

全通 |

|

14(1925) - |

8/ |

1 |

〃 花巻温泉線 |

開業 |

|

15(1926) - |

12/ |

19 |

花巻温泉電気鉄道として分離独立 |

| 昭和 |

16(1941) - |

10/ |

18 |

花巻電気鉄道に改称 |

|

|

22(1947) - |

5/ |

30 |

花巻温泉電鉄に改称 |

|

|

28(1953) - |

6/ |

1 |

花巻電鉄に改称 |

|

|

44(1969) - |

8/ |

31 |

〃 鉛線 |

廃止 |

|

46(1971) - |

2/ |

1 |

岩手中央バスに合併 |

|

47(1972) - |

2/ |

15 |

〃 花巻温泉線 |

廃止 |

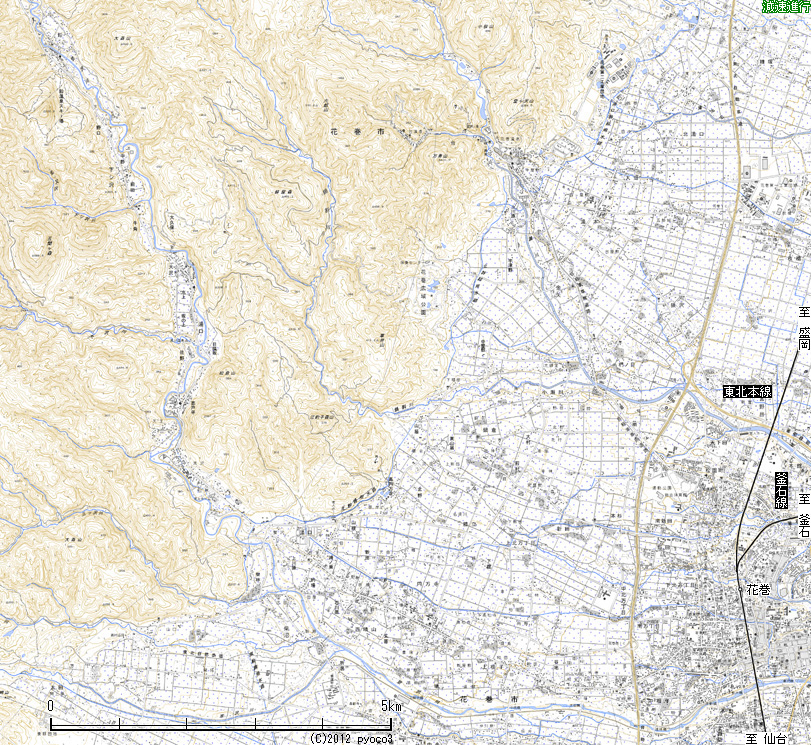

路線図

廃線跡現況

-鉛線-

省線駅の南東に設置された岩手軽便鉄道の花巻(写真A)。鉛線は同社線に乗り入れ、両社共通の起点となっていた。当時は同名の駅が三箇所隣接し、ここを「軽鉄花巻」や「岩花巻」、東北本線側を「花巻」や「省線花巻」、花巻温泉線を「電鉄花巻」あるいは「裏花巻」として区別した時期もあるようだ。

駅跡は再開発されたJR駅前の一角に取込まれ、跡地を示す石碑には岩手軽便鉄道花巻駅跡と刻まれるのみで、当社側の社名は見当たらない。

両鉄道とも南に向って出発し、岩手軽便側は左カーブで東に向きを変え、鉛線はそのまま南進し大堰川を越える。今も橋脚(写真B)が残り、開発が進んだ市街地内の貴重な遺構となる。しかし河川側は既に暗渠となったのか、同所で川の姿を見ることはできない。

昭和11年に岩手軽便鉄道が国有化され、改軌の上で北回り経路に変更された。これにより共用区間が廃止されて鉛線は起点を失い、西花巻駅との間は旅客営業を休止したが、その後、途中に新たな起点中央花巻(写真C)を設け復活した。しかし省線とも当時の市街地とも離れ、やや不便な場所となったことは否めない。現在、その跡地は駐車場として利用されている。

ここからの線路跡は生活道に転換され、南へと向かう。途中の吹張は地形図等に記載がなく、市役所前道路との交点付近かと推測するのみで、正確な位置は掴めていない。その後は築堤(写真D)で徐々に高さを稼ぎ、東北本線をオーバークロスする。

JR線路脇に橋台らしきコンクリート構造物(写真E)を認めるが、高さも低く、当線と関係があるのか判然としない。なお、国鉄の複線電化計画で跨線橋の更新が必要となり、これを契機に西花巻から東側の区間が廃止された。

JR線の越えた先には工場や店舗が建ち並び、その一角にコンクリート構造物(写真F)が顔をのぞかせる。ルートから見て鉄道の遺構であることは間違いなさそうだが、橋台と捉えていいのか、別の用途だったのかは判断し切れていない。

工場を抜けると、花巻温泉線との接続駅、初代西花巻(写真G)に到着する。以東の盲腸線が廃止された当初は、同駅でのスイッチバック運転が継続された。その跡地は今、税務署や年金事務所等の公的機関に活用される。

のちに直通運転を可能とするため線型を改め、同時に移設された二代目(写真H)は、市道を挟んだ西側の消防署敷地に取り込まれた。ここで南に向きを変えると連続した下り勾配に入り、その軌道跡は歩行者道(写真I)に転用される。坂の終端で豊沢街道と呼ばれる県道103号線に合流(写真J)し、今度は道路上の併用軌道として西に向う。

合流点のやや西に二代目西公園(写真K)が設けられていた。駅といってもホームはなく、乗客は踏み台を介して道路から直接乗降していた。

開業時の起点となる初代駅(写真L)は、合流点やや東寄りの県道上となることを平面図から読み取ることができる。花巻への延伸直後はスイッチバック駅となっていたが、上記二代目に移行すると役目を終え、貨物側線として残された一部もやがて廃止された。

次の稲荷前(写真M)は地形図に記載がなく、前後駅からの距離と駅名を頼りに位置を判断した。既に道路は拡幅されたが、当時の狭い道路上(写真N)で使用された車両は大変スリムで、見た目から「うまづら」の愛称が付いた。

石神(写真O)もこの区間内に設けられていた。

続いて東北自動車道をくぐり、中根子(写真P)、熊野(写真Q)と過ぎ、やや北に向きを振ると新田(写真R)に達する。今はそれぞれ同名バス停が設けられ駅跡の目印となるも、地形図と1955年の花巻市全図で若干位置の異なる駅もある。またこのあたりは市街地を抜けたこともあり、道幅に若干の余裕が生じていたようだ。

道なりに進むと才ノ神(写真S)、一本杉(写真T)と続き、後者は新旧地形図の比較により位置が西に移動したように読み取れる。詳細は不明だが、初期の距離程は3哩56鎖91節(5973m)で、交差点の東側を示す。次の二ッ堰(写真U)では、駅前商店を含めた数件の家屋が軌道運行当時の姿を保つ。バス停奥が駅舎となり、乗客は道路から直接乗降するため、踏台用の木箱がレール脇に置かれていた。なお列車対向に備えた構内は複線となり、その敷地が道路幅員を広くする。

さらに神明前(写真V)、ホームが設けられた松原(写真W)を過ぎて豊沢川に沿った山あいに入り、徐々にその高度を上げる。道路上の各駅に痕跡はなく、地形図やそれぞれ起点からの距離程5哩06鎖73節(8182m)、5哩70鎖39節(9463m)により位置を読み取った。ただし前記花巻市全図をみると、松原は駅の代わりに複線となった待避線だけが描かれ、地形図に記された二代目松倉(写真X)に「まつばら」の駅名が付される。

県道の北端を走る軌道は、すぐ富士鉄保養所前(写真Y)へと至る。路線開業後に追加された駅だ。駅を出ると道路はやがて右にカーブを描くが、この手前に志戸平(写真Z)が位置し、駅名はその後、初代松倉に変更された。さらに豊沢川と並んだ地に初代志度平温泉前(写真AA)が設けられ、当時、川沿いにあった温泉へのアクセス路が延びていた。

続く二代目志戸平温泉(写真AB)は対向設備と駅舎を備えた主要駅で、地形図は以南同様県道上に描くが、当時の写真にはベースとなるべき道路が見当たらない。これはのちに道路だけが西側へ移設されたためで、旧道側が鉛線の専用軌道敷に転用されたようだ。なお温泉駐車場奥に残された謎の廃トンネルは、既に閉園した娯楽施設、遊楽園の遊具用トンネル跡との話を温泉関係者から聞いた。

北に向かう路線は、やがて豊沢川の蛇行に合わせて大きく左に曲がる。カーブ緩和を含めた道路改良が実施された箇所で、軌道もこれに合わせて経路を移動させている。渡り(写真AC)はその名の通り、同河川を渡るところから命名されたと考えられる。橋の南側に乗降所が設けられていた。

当線の目的地は鉛温泉だが、その手前にも数箇所の温泉地、温泉宿が点在する。当初大沢とされた大沢温泉(写真AD)もこの中の一つで、現在は豊沢川沿いに数件の旅館が建並ぶ。二本の線路を持つ列車交換駅だがホームは設置されず、乗客は路上から直接乗り降りしていた。今もその跡地が道路脇に広がる。

周りに人家のない槻ノ木(写真AE)。もちろん温泉もなければ神社もなく、農地も限られる。当初は石材搬出用に待避線が設けられたとされ、これが駅の設置目的だったのかもしれない。

同じく周囲に家屋数軒の西槻ノ木(写真AF)は昭和13年の遅れた開設で、手押しによる貨物引込線があったとされるも面影はなく、今となっては出荷品目を想像することさえ難しい。

小学校の前に置かれた前田学校前(写真AG)。既に学校は廃校となり、山の駅・昭和の学校と名付けられた施設に利用される。下志沢(写真AH)は駅を記した地図を見つけられず、大沢温泉駅から76鎖(1539m)とされる距離程により計測した。前駅から近く、同初代駅に相当したとも考えられる。二代目山の神(写真AI)は山祇神社前に置かれるも、駅名と神社の関連は不明だ。

花巻市全図は初代山の神(写真AJ)の左手北方に前田小学校を描くも、現在は逆の右手に山の神温泉の駐車場が広がるのみだ。

既に温泉宿の消えた高倉山温泉(写真AK)を過ぎた後、新旧道路が一部区間で分離する(写真AL)。線路が敷設されていた旧道は現県道の東脇に空き地として残され、ほんの少しだけ道路であった雰囲気を残している。

一旦合流した県道は直後に再び別れ、今度は軌道側も新旧別線となり、それぞれの道路上を進む。旧線側の大畑(写真AM)は地形図に記載がないため平面図を参照し、同図には貨物用と思われる側線も描かれる。

旧道上を進む旧線側(写真AN)は駅の先で右へ左へと屈曲し、同時に急な下り勾配も加わる。

道がまっすぐに戻り勾配もほぼ消えると、二代目鉛温泉(写真AO)に到着する。ここから豊沢川へ下った先に温泉宿があり、過去には多くの文筆家が滞在したといわれている。なお初代駅がやや南方に設けられていたことを、当時の写真からうかがい知ることができる。

晩年、山側にバイパスが新設され、線路は新道上に付替えられた。駅も三代目(写真AP)に移り、機廻り線を持つ実質的な終着駅となった。同時に鉛線はほぼ直線で平坦な線形を手に入れ、付近の狭隘なルートは一気に改善された。

レールは更に続き、途中で旧線と合流したのち終点の西鉛温泉(写真AQ)に至る。何とも中途半端な場所だが、当時は眼下の豊沢川沿いに形成された温泉街の玄関口を担っていた。ここも当初駅名は温泉の付かない西鉛とされた。

県道脇の駅跡は既に道路拡幅に利用されたのか痕跡は見つからず、傍らに残された数本の木柱(写真AR)を、鉄道時代の遺構かと想像するのみだ。

-花巻温泉線-

路線としての起点は鉛線の西花巻で、駅周辺の一部が生活道となる他、残りは歩道兼用の自転車道(写真AS)として整備された。途中の材木町公園には保存車両も展示されている。

しかし実際の運行は一区北の花巻(写真AT)が中心で、東北本線側と跨線橋で直接連絡することにより、乗客の利便もはかられていた。

ホームは西鉛温泉と花巻温泉の方向別に分かれ、機廻り線が横に並び、さらに南方には車庫も併設された最大の主要駅でもあった。現在は駐輪場や駐車場などに生まれ変わり、ロータリーには駅跡の案内板が立つ。

花巻温泉行きは北に向けて出発し、S字急カーブを抜けたのちやや西に向きを振る。線路跡は引き続き自転車道(写真AU)に転用され、「北上花巻温泉サイクリングロード」の名が付く。

道なりにしばらく進むと住宅地に突き当たるため、東側に迂回せざるを得ず、一旦鉄道ルート上から外れるが、日居城野運動公園の手前で元に戻りトレースを再開する。公園入口に架かる橋梁(写真AV)は新設のようにも見えるが、橋台をよく観察すると中央部に古いコンクリートが露出し、鉄道用を改修の上で再利用したと考えられる。

花巻電鉄はそのまま公園内を進み、中央部に玄関口としての花巻グランド(写真AW)が設けられていた。運動公園の名が示す通り、野球場や体育館などを備えた広大な施設で、昭和初期には飛行場も開設されていたようだ。

公園を抜け東北道をくぐったのち、しばらくして県道297号線と交差する。この手前にある河川用橋梁(写真AX)は、やはり鉄道用を補強したと思われ、橋台の中央部に旧状の断面がくっきり浮かび上がっている。

自転車道(写真AY)は右カーブで県道をアンダーパスし、次いで瀬川を渡る。ここの橋梁は既に架替済だ。沿線には民家や工場が点在する中、熊出没注意の看板が立つのには驚く。恐怖より、まさかとの違和感が先に立つ。

再び北北西に向きを変え、県道13号線と交差した先に交換駅の瀬川が置かれていた。駅跡は一部が商店等に変わり、北側には貨物ホーム跡(写真AZ)が残されている。地理的条件から農産品の出荷に利用されたと思われるが、地方鉄道での定番ともいえる農協施設は近くに見当たらない。なお旧版地形図では初代駅がやや北寄りに描かれるも、正確な位置の確認は取れていない。

ここからは県道297号線脇を併走し、東側の歩道を兼ねるような形で進む。左にゆるくカーブを切ったのち、右に小さく揺り戻すと次の金矢口(写真BA)に着く。北金矢バス停が目印となる。

駅の先も自転車道と県道が並んで北上するが、旧道時代には花巻電鉄線と交錯する区間もあり、踏切が二箇所ほど設置されていた。最初の踏切手前に位置したのが松山寺前(写真BB)。同名のバス停と共に石碑を確認するが、安芸市との友好を示すもので、鉄道に関する文字は一切刻まれていない。

次の踏切で再び旧道の北に戻り、そのまま終点花巻温泉(写真BC)に滑り込む。跡地は交番や郵便局、バスターミナルに利用されていたが、19年時点でターミナル機能は縮小されている。しかし目の前に花巻温泉街が広がることに変わりなく、「歓迎」の看板で迎えてくれる。

-保存車両-

材木町公園に保存されるうまづら電車(写真BD)。向い合って座ると、膝が触合うほどの車幅が特徴となっている。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル/212号/花巻電鉄/吉川文夫著・・・私鉄車両めぐり

- RM-LIBRARY176/花巻電鉄(上)/湯口徹 著/ネコ・パブリッシング

- 軌道・花巻温泉電鉄・岩手県・(大15.11.10~昭15.10.10) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

花巻 花巻 |

[T5鉄補/T14鉄補/S36資修] |

新町 新町 |

[S26応修] |

|

|

| 1/25000 |

花巻 花巻 |

[S43測量] |

花巻温泉 花巻温泉 |

[S43測量] |

鉛 鉛 |

[該当無] |

最終更新日2025-11/14 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2007 pyoco3 All Rights Reserved.

鉛線

鉛線 花巻温泉線

花巻温泉線

花巻

花巻 新町

新町 花巻

花巻 花巻温泉

花巻温泉 鉛

鉛