地区:熊本県熊本市 区間:河原町~川尻町/7.5km 軌間:1435mm/複線 動力:電気

地区:熊本県熊本市 区間:河原町~川尻町/7.5km 軌間:1435mm/複線 動力:電気

舟運で栄えた川尻町と熊本市の中心部を結んでいた路線で、地元では川尻電車とも呼ばれていた。当初は国道上の併用軌道とする案もあったようだが、結果的にはほぼ全線が専用軌道で敷設されている。しかし車両とホームが共に低床用であったため、市営化後はレール接続のみで、直通運転を実施することができた。

略史

| 大正 |

15(1926) - |

10/ |

12 |

熊本電気軌道 川尻線 |

開業 |

| 昭和 |

2(1927) - |

9/ |

8 |

〃 〃 |

全通 |

|

20(1945) - |

11/ |

30 |

熊本市営となる |

|

|

40(1965) - |

2/ |

22 |

〃 川尻線 |

廃止 |

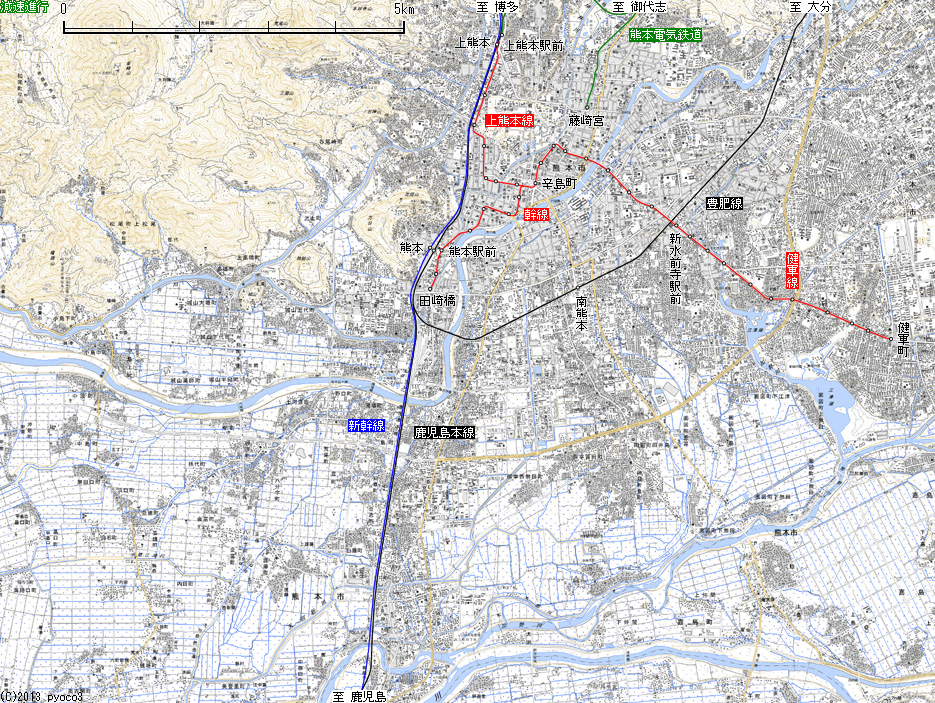

路線図

廃線跡現況

熊本電気軌道時代は市電と線路がつながらず、河原町の南側(写真A)に独立した乗り場が設けられていた。市営化に伴ってまずは回送用の連絡線が接続され、後年、中心部乗り入れに合わせて慶徳校前方面からの分岐に変わった。

幹線から別れた川尻線は、すぐに白川を渡る。当時は長六橋が併用橋となっていたが、河川改修時に新しい道路専用橋が上流側に架けられている。

川を渡り右に折れると、堤防下の舗装路に移る。ここに置かれた迎町(写真B)は地形図に記載がなく、日地出版の最新県別市街図集により位置を特定した。

ここからは白川の左岸沿いを専用軌道で進むが、改修工事によって痕跡が消された箇所も多い。川尻線の廃止を決定づける要因となった工事でもある。

駅南方の県営本山団地では裏側の遊歩道(写真C)が当時の線路跡に一致し、その先は嵩上げされた新しい堤防を越えて、河川内に入り込む。

泰平橋(写真D)は、道路橋南詰の旧堤防上に設けられていた。当時のローゼ橋は今も現役だが、河道拡幅に伴って南側にPC桁が2スパン追加されたため、状況は大きく様変わりしている。

河川敷から現堤防まで戻ると白川橋(写真E)となる。駅は市営バスの後継会社、熊本都市バスの車庫横を通り過ぎた先に置かれ、熊本駅との徒歩連絡が可能な範囲でもあった。

道路橋の白川橋をくぐったのちは、再び河川敷に張り出す。前記市街図集はここに白川橋(地図F)を描くも、駅の移動があったのか単なる誤記か、今のところ調べ切れていない。同じく河川内に取り込まれた世安橋(地図G)も判然としない。

続く新世安橋東詰の市電用跨線部(写真H)は残るが、嵩上げされた堤防が開口部を占有する。

そのまま堤防上を進むと、保育園南の世安車庫前(写真I)に着く。駅名からわかるように車庫を併設し、変電所も備えていたため大きな構内を有していた。しかしながら、跡地は住宅地として細分化されてしまい、当時の面影を探す術はない。

線路跡はこの先で白川の堤防から離れ、市街地の中に飛び込むと、生活道(写真J)への転用が始まる。

途中、豊肥線のアンダークロス部は制限高3mとなっているが、道路整備時に若干の盤上げが実施されたと思われる。続く日吉神社前に十禅寺町(写真K)が設けられていた。

道路はやがて住宅に突き当たって終了し、ルート上を直接たどることは不可能となるが、現在の航空写真では、路盤に沿って水路が延びていることを確認できる。そのまま南下し、旧国道に最接近したあたりが平田町(写真L)となる。かなり大きな邸宅内に飲み込まれてしまったようだ。

市街地にかき消された線路跡が、一瞬顔をのぞかせる場所がある。三角形の敷地を持つ平田町公園(写真M)だ。廃止からの年月を数えるような大木が育つが、鉄道跡地であることはまぎれもない。それを証明するのが延長線上に残された小橋梁の橋台(写真N)で、大半の痕跡が消えた今、貴重な遺構でもある。

その後も密集地内を抜ける路線は、平田高架橋の下をくぐり上近見(写真O)に至る。ここもやはり住宅地の一角に組み込まれる。

さらに近見のふれあい公園を通り過ぎた先に、ルートに沿ったと思われる路地を二箇所見つける。しかし北側は地元で確認を取ることはできず、南側(写真P)もおぼろげな教示であったため、真偽の判断はできていない。

この先で旧国道と交差し東側に出るが、踏切手前に設けられていたのが日吉校前(写真Q)。相変わらず建ち並ぶ住宅に邪魔され、痕跡は探しようもない。

旧国道の東奥に移った軌道だが、南に進むにつれ両者は徐々に近づき、やがて併走を始める。

下近見(写真R)もこの区間に置かれ、今はゴミ集積場が目印となっている。

近見西交差点を過ぎ、再び国道から分かれた川尻線は一車線の生活道に転用されはじめ、その開始地点が刈草(写真S)となる。但し道路に複線分の道幅はなく、側道が並行していた箇所では宅地に変わるなど、線路用地すべてが転換されたわけではなさそうだ。

道路が屈曲しやや東に向きを振る地点が上高江町(写真T)で、駅間距離が短かったためか、路線廃止以前に姿を消している。高江町(写真U)の南側では、ロープで囲われた廃線跡を道路脇に確認できるが、ここもいずれ住宅が建ち並ぶものと思われる。次の下高江(写真V)は地形図に記載がなく、肥後川尻町史の図面により位置を特定した。駅が踏切上に描かれることから、上下線のホームが道を挟んで千鳥配置されていた可能性が高い。

さらに南へと向かう路線は市道の西脇を進み、ガソリンスタンドの裏を通って県道297号線を鋭角に横切る。この手前に宮之前(写真W)が設けられていた。なお県道は当時の国道3号線でもある。

踏切の先から再び舗装路がはじまり、旧電車通りと呼ばれている。直後に渡る天明新川では、市電用のスルーガーダー橋(写真X)が今も道路橋として使用されている。

二車線に拡幅された線路跡には路線バスも運行され、この中に川尻駅前(写真Y)、岡町(写真Z)と続くが、残念ながら興味ある発見はできない。

やむなく先に進むと、やがて終点川尻町(写真AA)に到着する。舟運で発展した交通の要所だが、駅は折り返しホームだけの小ぢんまりしたもので、当時をしのぶ石碑が交差点角にひっそり立つのみだ。

参考資料

- 熊本市電が走る街今昔/中村弘之 著/JTBパブリッシング

- 熊本市電70年/細井敏幸

参考地形図

| 1/50000 |

熊本 熊本 |

[S26応修] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

宇土 宇土 |

[S32資修] |

熊本 熊本 |

[S24資修/S32三修] |

|

|

| 1/10000 |

熊本西南部 熊本西南部 |

[S32測量] |

熊本東南部 熊本東南部 |

[S32測量] |

川尻 川尻 |

[S32測量] |

制作公開日2025-3/23 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2020 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:熊本県熊本市 区間:河原町~川尻町/7.5km 軌間:1435mm/複線 動力:電気

地区:熊本県熊本市 区間:河原町~川尻町/7.5km 軌間:1435mm/複線 動力:電気

熊本

熊本 宇土

宇土 熊本

熊本 熊本西南部

熊本西南部 熊本東南部

熊本東南部 川尻

川尻