地区:熊本県熊本市 廃止区間:上熊本〜藤崎宮(2.1km)/御代志〜菊池(13.5km)/他 軌間:914→1067mm 動力:蒸気→電気

地区:熊本県熊本市 廃止区間:上熊本〜藤崎宮(2.1km)/御代志〜菊池(13.5km)/他 軌間:914→1067mm 動力:蒸気→電気

古くは九州の中心として繁栄した熊本市。その熊本と菊池を結ぶ鉄道が明治の末期に開業した。以来、改軌、動力変更、専用軌道化、ルート変更、駅改廃、社名変更など幾多の変遷を経たが、その複雑さは希な部類に入るといってもいい。したがって表現も煩雑になるため、便宜上、開業当初の道路併用線を軌道線、改軌電化と共に専用軌道化された路線を電化線、若干の修正を伴う鉄道移行後の路線を鉄道線、さらにその後の移設区間を旧鉄道線および新鉄道線(現在線)として区別した。なお現在は御代志までに路線を短縮し、熊本の郊外電車として運行されている。

略史

| 明治 |

44(1911) - |

10/ |

1 |

菊池軌道 |

開業 |

| 大正 |

12(1923) - |

|

|

〃 改軌、電化、北新坪井町(現坪井二丁目)以北を専用軌道化 |

|

14(1925) - |

3/ |

23 |

菊池電気軌道に改称 |

|

| 昭和 |

17(1942) - |

4/ |

18 |

菊池電気鉄道に改称 |

|

| |

|

5/ |

1 |

〃 藤崎宮以北を軌道から鉄道に変更 |

|

|

23(1948) - |

1/ |

8 |

熊本電気鉄道に改称 |

|

|

29(1954) - |

5/ |

30 |

〃 上熊本〜藤崎宮前 |

当日を以て廃止 |

|

61(1986) - |

2/ |

15 |

〃 御代志〜菊池 |

当日を以て廃止 |

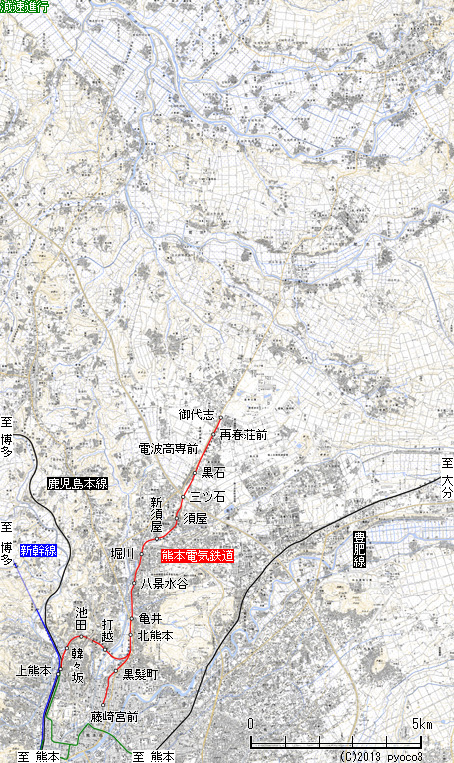

路線図

廃線跡現況

| 上熊本(写真A)といえば今でこそ支線扱いだが、菊池軌道の開業時はここが起点となっていた。入線方向は異なるが現在の二代目とほぼ同一地点に置かれ、駅名は池田とされていた。ただ現在は駅前の整備が進んだため、初代駅の正確な位置関係は判然としない。 |

|

A |

|

| 19年4月 |

|

B |

|

駅を出た914mm軌間の軌道線は大日本軌道線を横目に見つつ、細い生活道に沿って南東に進む。直後に古いコンクリート構造物(写真B)を見つけるが、残念ながら鉄道とのつながりは全く見えてこない。旧版地形図では道路西脇を専用軌道で併走するように描かれ、線路敷は道沿いの店舗やマンション等に取り込まれたと考えるのがよさそうだ。 |

| 19年4月 |

途中の射場坂(写真C)は、精度の低い大正期の地形図と起点から36鎖46節(733m)とされる距離程を合わせて、コインパーキング付近と読み取った。

道路はやがて、わが輩通りと呼ばれる県道1号線に突き当り、ここで電化後の新線と合流する。 |

|

C |

|

| 19年4月 |

|

D |

|

なお開業当初の軌道線は各駅間距離が不明なため、これに相当すると思われる16箇所の各行違線距離程で代用した。改軌、電化後の二代目上熊本(写真D)も、初代駅とほぼ同一箇所と思われるが、やはり正確な位置の特定は難しい。 |

| 19年4月 |

| 1067mm軌間となった電化線は現上熊本線と逆方向に出発し、県道31号線上(写真E)を併用軌道で南下する。電化後に藤崎宮駅までが複線化され、路線廃止後は市交通局がこの区間を坪井線として再開したため、両者のルートは全線で一致する。その坪井線は昭和45年に廃止され、県立総合体育館に変わった熊本倉庫に至る貨物線も既に痕跡はない。 |

|

E |

|

| 19年4月 |

県道上を進む電化線は本妙寺前(写真F)を過ぎ、次の京町口(写真G)手前で向きを東に変える。併用部は地形図に駅の記載がないため、平面図により位置を確認した。ここで軌道線が左手から合流し、その先には熊本城新堀の切通(写真H)が待ち構える。開業当初はトンネルで抜けていたが、大正12年に開削されて現状の姿に変わっている。

さらに道路上には加藤社前(写真I)、内坪井(写真J)と続き、後者は現坪井川の左岸となるが、河川改修以前は右岸に相当した。開業時から40m程北に移設された区間でもある。次の広町(写真K)は上林交差点の東側だが、軌道線時代の距離程は1哩12鎖38節(1858m)とされ、若干西寄りの信愛女学院前あたりを指し示す。

駅の東で県道は大きく屈曲する。ここで軌道線は県道上から左に折れて現藤崎宮前東側の市道(写真L)上に乗換え、やや進んだ地点で現在線に吸収される。電化線もこれに追従する。

後年、菊池方面へは藤崎宮前交差点の西寄りに設けられた二代目藤崎宮前(写真M)を介し、スイッチバックで折り返すことになる。改軌電化から若干遅れての線路変更で、市電との接続改善がその理由とされる。当時の書類に駅を移転と書かれることから同駅が二代目なのは間違いないものの、初代駅の所在が判然としない。推測だが、上記広町駅が駅名変更された、あるいは大正10年の地形図に描かれた現駅の東隣(写真L)等が候補に挙がる。

以北の路線は改軌、電化時に併用軌道から専用軌道へと移行された。まずは現在線と同一経路を進み、途中で今は無き立町(写真N)を通過する。貨物側線を含め四線を有した主要駅だったが、今その面影はどこにもない。ただし同駅に相当する軌道線の行違線距離程は1哩50鎖10節(2617m)で、立町通との交点付近を示し、大正初期の熊本市街地図も同所に駅を描くため、場所が移動した可能性も考えられる。

ここから軌道線と電化線はしばらく軌を一にする。必由館高校正門付近は電化後も併用軌道が継続され、専用軌道化されたのはかなり後になってからのようだ。同校を過ぎた地点(写真O)で、軌道線/電化線は現在線から東に分離する。同線の完成と同時に不要となった区間だが、沿線に車庫があったため入出庫線として活用されていた。

分岐後は市道の北側を通るが既に店舗や駐車場等に取り込まれ、跡地を直接たどることは難しい。その中で国道3号線を越えた先、ホームセンター南隣に見つけた空き地(写真P)がルートに一致する。ただ残念ながら地元で確認を取ることはできなかった。

続いて数軒のマンションや宅地を抜けると線路跡を転用した舗装路(写真Q)が現れ、すぐ別の生活道に合流する。同所の細長い三角公園が三軒町(写真R)で、以前建っていた住宅が元駅長宅だったらしいと聞いた。ここからは道路右手の市街地内を北に向い、本社、車庫を併設した室園(写真S)に至る。一時期はバス車庫として使用されていたが、19年時点で大半は駐車場に変わり、本社屋は北端に設けられる。

|

R |

|

S |

|

| 19年4月 |

19年4月 |

駅を出ると国道3号線(写真T)の東脇を併走し、その跡地は既に道路拡幅に利用されている。軌道線は道路上を併用軌道で進んでいた区間だ。

国道が徐々に左へと曲がり始める地点で旧国道が右に分離し、旧軌道、電化線も軌を同じくする。途中の松崎(写真U)は現在線との交差前後に置かれていた。新旧路線はここで一旦位置を入替えるが、すぐに接近し(写真V)、軌道線は道路東端を進み電化線はそのまま現在線に吸収される。

|

U |

|

V |

|

| 19年4月 |

19年4月 |

次に線路付替が実施されたのは、現八景水谷の北方(地図W)からとなる。現在線は旧国道の緩やかな右カーブ手前から東に離れるが、軌道線は道路上、電化線は道路に沿って進む。

昭和中期以前の地形図に描かれたカーブ途中の駅は、駅名が付されないものの、亀井からの距離程986mにより電化線の初代八景水谷(写真X)と確認できる。さらにこの先でカーブ緩和を含めた路線改良が実施され、現在線は道路から徐々に東に離れる。

道路上の旧軌道側は4哩42鎖35節(8289m)とされる初代堀川(写真Y)を過ぎ、いきなりの右急カーブで進路を東に変え、電化線もこれに追従する。なお同駅は電化後の二代目も大きな変位はなく、現三代目の駅前あたりと思われる。

カーブ途上で現線と交差(写真Z)したのちは道路に転用され、最初二車線だがすぐ一車線の生活道(写真AA)へと変わり、やがて北に向いて人工河川の堀川を渡る。対岸の新須屋東で現在線に再合流(写真AB)となる。

|

AA |

|

AB |

|

| 19年4月 |

19年4月 |

続く須屋を過ぎると軌道線、電化線を経て昇格した鉄道線が、現在線から分離する(写真AC)。他の線形改良とは異なり隣接する国道387号線の拡幅が目的で、線路跡の大半は道路用地に譲られた。なお軌道線の行違線16箇所中、対応する駅が見つからない箇所がこの区間内にある。起点から6哩5鎖38節(9764m)地点で、旧線と国道が合流するあたりとなる。信号所の可能性もあるが、今のところ調査の術がない。

黒石は旧線時にも移設を経験し、日吉神社前にあった軌道時代の初代(写真AD)、道路脇に移った電化後の二代目(同)は跡形もなく、やや北方の三代目(写真AE)は同名バス停が目印となる。駅を出た直後に現旧鉄道線が重なり(写真AF)、日田街道とも呼ばれる国道387号線沿いを北上する。以降は一部を除き、軌道線が国道東端、電化線と鉄道線はほぼ同一経路で国道東脇を併走する。

熊本高専前を過ぎて新旧鉄道線が分離(写真AG)し、国道の東奥へと移動し四代目御代志駅に達する現在線に対し、旧線側は道路沿いを進んで再春荘前(写真AH)に至る。名称こそ変わったが、再春医療センター前の初代駅に相当する。御代志も軌道線(写真AI)は国道上、鉄道線の二代目は道路脇に置かれた。

駅の北で旧鉄道線は一旦道路を離れ、西方を大回りする。この区間はのちに直線化されたが、これに合わせ北方へ移動したのが三代目(写真AJ)で、昭和の終盤に当駅以北が廃止されたため長く終端駅を担うこととなった。軌道線も共通となる旧ルート跡は生活道(写真AK)に転用され、右急カーブを経てT字交差点で終了する。この北側に、軌道線と旧鉄道線で同位置と思われる初代大池(写真AL)が設けられた。

駅の先から軌道線は国道上の西端に位置を変え、旧鉄道線は国道を渡り戻して新鉄道線に合流する。その新線側は三代目御代志駅から一旦駐車場を抜けた後、放置された路盤(写真AM)が姿を見せ始め、途中に保存目的と思しき踏切跡(写真AN)も認められる。二代目大池(写真AO)は大池・農業公園入口バス停が目印となり、ここで左から接近してきた旧鉄道線を吸収する。線路移設要因としては、国道での踏切廃止と旧線側の急カーブ解消が考えられる。

|

AN |

|

AO |

|

| 18年4月 |

18年4月 |

合流後は国道に隣接して進み、路盤の大半は道路拡幅や側道として利用されるものの、一部に沿道の施設に取込まれた箇所もあるようだ。次の辻久保(写真AP)は、軌道線の初代と電化線の二代目が共に辻久保交差点の南方となり、後者は辻久保バス営業所の北端に位置した。なお昭和前半の地形図は交差点北側を指し示すものの、前後駅からの距離程に一致しない。

しばらく国道と併走してきた路線は、江良バス停付近から右に分離し大きなS字カーブを描く。軌道側も同一経路となる当時の路盤(写真AQ)がそのまま残され、跡地の判別は容易だが放置され藪地化した箇所も一部に見受けられる。

ここはカーブと勾配が連続する難所で、線形の改良と同時に、高江での旧国道踏切を廃す意図と思われる新線(写真AR)が計画され、路盤もかなり完成していたようだが、結局使用されることはなかった。未成となった北半分は農地等に取り込まれ何も見い出せないが、南側は空き地や作業道として国道脇につながっていく。ただ堀割で抜けていたはずの勾配途上は、既に平坦地に戻されている。

下り勾配が終わると一旦離れていた旧国道と交差し、その踏切南側に位置したのが高江(写真AS)となる。現在は薬局と病院に組み込まれ、踏切跡も撤去されている。列車交換駅でもあり、貨物ホームを備えた大きな構内を有していたが、晩年はその敷地を持て余していたのかもしれない。

当初の軌道線はここから旧国道上に乗入れ、再び併用軌道で北進する。合志川(写真AT)渡河も、おそらく当時の道路橋を利用したと思われる。

初代富(写真AU)は最初の右カーブ入口付近に置かれ、現在の同名バス停が跡を継いでいるようだ。ここでやや東寄りに向きを振った先で、国道387号線に吸収された鉄道線が左手から合流し、両者は併走を始める。

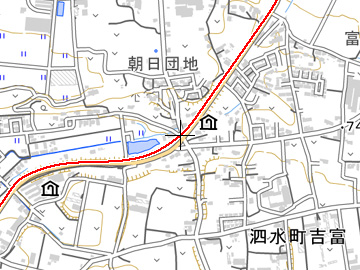

鉄道新線は合志川(写真AV)を専用橋で渡り、軌道線の西側を平行する。橋梁は既に撤去され橋台だけが川岸に取り残されている。対岸からは遊歩道(写真AW)に転換され、その入口は駐車場を含めて30m以上の間口を持つ。前記旧国道との踏切廃止に向け、高架用の築堤を築く準備がされたようだ。道はそのまま公園として整備された泗水(写真AX)へ至る。隣接するショッピングセンター内の駅舎跡には、場違いと思えるような駅名表示が残されていたが、これも今は忘却の彼方へと消え去ってしまった。

さらに続く遊歩道は、泗水町吉富交差点の北で左から接近する国道387号線に吸収される。地形図はここに駅を描くが、平面図は交差点手前に二代目富(写真AY)を記す。同駅は路線廃止以前に閉鎖され、やや距離は離れるものの上記泗水駅とバーター関係にありそうだ。

昭和52年の地形図によると、鉄道線はこの先国道から若干離れた北奥(写真AZ)を走るように描かれる。同年代の空中写真には路盤らしき用地も写るが、線路は国道直近側に確認できる。ここから判断すると、地形図側のルートは線形改良用に用意されたものの、最終的に利用されなかった未成区間と捉えてよさそうだ。

国道(写真BA)に沿って北東に向う路線は、以南の東脇から今度は西脇へと位置を移し、線路跡は西側の歩道に利用され始める。途中で軌道線を抱えた旧国道が合流し、軌道側はそのまま車道の西端を進む。時期にずれがあるものの鉄道線との併走状態に入る。

軌道線に置かれた初代黒木(地図BB)は、地形図の記載地とやや離れるが、11哩63鎖13節(18973m)とされる距離程を優先し位置を判断した。どちらにしても当時、周りに集落は見当たらず、駅設置に適した場所とは思えない。

駅の先で大きな左カーブを描いたのち、やはり廃線前に閉鎖された電化線の二代目黒木(写真BC)を過ぎると徐々に道路を離れ、北西に向きを振る。

その分岐点に追加されたのが当初菊池と呼ばれた富の原(写真BD)で、名称こそ変わったが上記黒木駅の三代目として移設され、陸軍関連施設の開設が理由とされる。同時に若干西奥へ経路を変更した部分で、今は同名バス停が目印となる。

ここからは国道上の軌道線、さらに電化線と鉄道線も同一に重なる専用軌道敷となり、その跡地は舗装路と未舗装路が混在した一車線道路(写真BE)に転換される。

農道化した区間では踏切跡に鉄道線のレールも残されていたが、その後の圃場整備によって姿を消してしまった。同所に置かれた花房(写真BF)は、路線廃止前に閉鎖された駅の一群に加わり、位置の把握には昭和26年の地形図が便利だ。

この北方は急峻な断層が行く手を阻むため、菊池軌道はその手前で方向を東に変え、断層帯に沿った連続下り勾配で一気に駆け下っていった。遠回りになるのを承知で大きく迂回するのも、この地形に起因する。その路盤(写真BG)は竹林の中に放置され、かなり荒れてはいるものの大半は歩行が可能となっている。また一部にバラストも顔をのぞかせる。

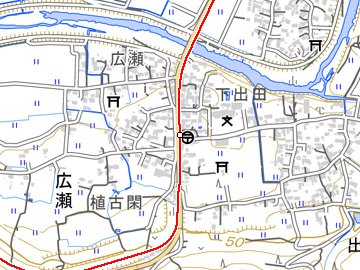

坂を下り切った地点で軌道線は国道東端(写真BH)に路線を戻し、西側を併走する鉄道線と袂を分かつ。道路上の初代広瀬(地図BI)は同名バス停のやや南方と考えられ、続く初代深川(写真BJ)は15哩30鎖75節(24759m)とされる距離程と地形図では場所が大きく異なり、地名や二代目駅との関連から後者の変則十字路付近と判断した。

駅の先でゆるやかな左カーブ、さらに逆にカーブを描いたのち菊池からの旧国道に突当たる(写真BK)。道路はここで終了となるが、軌道側はこれを突き抜けて終点隈府に達する。

鉄道線は花房台地の断層を下り終えた後、右手から近づく国道に合流し西脇を併走する。二代目広瀬(写真BL)は軌道時代から若干北に移動し、道路にはそれらしき広がりも見られる。駅の北で菊池川を越えると北北東への直線路となり、以前はレールとバラストが取除かれた状態で放置され、長らく歩道の代用でもあった。

二代目深川はやはり軌道駅と近接し、南方に移った三代目(写真BM)ではホームのなれの果てが姿を見せていたものの、その後、正規の歩道として整備されたため痕跡は消え去り、今はバス停がその目印となるのみだ。

引き続き北に向かう路線は菊池市街の手前で国道から左に別れ(写真BN)、一旦歩行者道路に転用されたのち民家に突当たって終了する。この北側には小さな橋梁跡(写真BO)を見つけることもできる。

|

BN |

|

BO |

|

|

94年1月

|

16年7月 |

その後は駐車場を経て、軌道線時代は隈府と称した終点菊池(写真BP)に到着する。貨物ホームを備えた大きな構内には車両も取り残されていたが、18年時点で既に撤去され、西側の跡地は新たに保育園として再利用される。駅舎を兼務した東側の菊池プラザはバス待合所として使用されるものの、日中は人影もまばらで何とも寂しい限りだ。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻136号/熊本電鉄/谷口良忠 著

- 軌道・菊池軌道・熊本県・(昭2.9.2〜昭17.5.2) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

菊池 菊池 |

[T10鉄補/T15二修] |

熊本 熊本 |

[T10鉄補/S26応修] |

玉名 玉名 |

[T10鉄補/S26応修] |

| 1/25000 |

菊池 菊池 |

[S52修正] |

肥後大津 肥後大津 |

[T15測図/S52修正] |

熊本 熊本 |

[T15測図/S32三修] |

|

植木 植木 |

[S6部修/S32三修] |

|

|

|

|

94年当時の各駅

No215に記帳いただきました。

暫定公開中 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2010 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:熊本県熊本市 廃止区間:上熊本〜藤崎宮(2.1km)/御代志〜菊池(13.5km)/他 軌間:914→1067mm 動力:蒸気→電気

地区:熊本県熊本市 廃止区間:上熊本〜藤崎宮(2.1km)/御代志〜菊池(13.5km)/他 軌間:914→1067mm 動力:蒸気→電気

菊池

菊池 熊本

熊本 玉名

玉名 菊池

菊池 肥後大津

肥後大津 熊本

熊本 植木

植木