地区:福岡県みやま市 区間:矢部川〜南関/13.6km 軌間:1067mm/全線単線 動力:蒸気・内燃

地区:福岡県みやま市 区間:矢部川〜南関/13.6km 軌間:1067mm/全線単線 動力:蒸気・内燃

国鉄鹿児島線が海沿いに建設されたため、鉄道から取り残された南関地区。鉄道誘致の思いは強く、経済の発展を期待した地元資本によりこの鉄道が建設された。開業当初は東肥鉄道と称し矢部川(現瀬高)から坂下を経由し大津・荒尾まで結ぶ予定だったが、開業したのはその一部の矢部川〜南関のみ。南関〜隈府(現菊池)間は、計画線から経由地を大幅に変更して建設に着手されたが、志なかばにして頓挫した。

今は廃止跡に沿って九州自動車道が延びる。

略史

| 大正 |

9(1920)- |

9/ |

15 |

東肥鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

4(1929)- |

1/ |

22 |

九州肥筑鉄道に改称 |

|

|

13(1938)- |

12/ |

16 |

〃 |

廃止 |

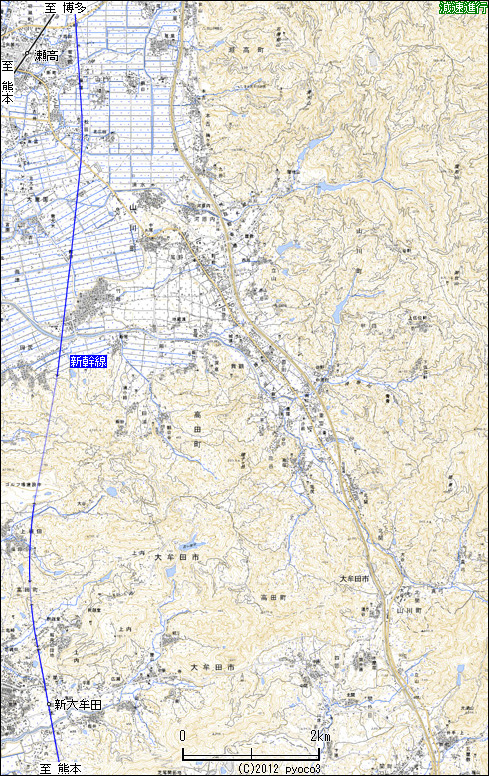

路線図

廃線跡現況

|

A |

|

廃止後かなりの年数が経ち線路跡そのものをたどるのは難しいが、各地に遺構が散在し、地図を見ながら探索するには最適な路線となっている。

今は瀬高と名の変わった起点の矢部川(写真A)は、JR駅に隣接し、駅跡には駐車場と公園がつくられている。 |

| 16年7月 |

| 列車は北向きに出発し、すぐに右カーブで向きを変える。カーブ開始地点の小川両岸には橋台(写真B)が残り、今でも鹿児島本線の列車から確認できる。 |

|

B |

|

|

02年6月

|

|

C |

|

この先はセメント工場や住宅等が建ち、跡地の確認は難しくなるものの、一部には路盤に沿った畦道(写真C)が残り、ルート確定の手助けをしてくれる。なお畦道左側の畑が鉄道跡となる。

また瀬高町役場に当時の詳しい土地台帳があるとの話も地元で耳にした。 |

| 02年6月 |

痕跡の消えた農地の中を進む路線は、九州新幹線をアンダーパスし最初の朝日(写真D)へと向かう。ただし、当駅は路線開業後に設けられたため情報が少なく、位置に関しては駅間距離と過去の空中写真から推測したに過ぎない。

農地の先は清水小学校の敷地内を抜け、再び右にカーブする。カーブ終了地点で九州道をくぐり、本吉(写真E)に到着する。

駅跡に建つ民家の庭先に、当時のホーム跡が顔を出している。また駅正面に向かって左手に白い倉庫が建ち、ここに当時の駅前商店があったと聞いた。

駅の先も跡地を直接たどることは出来ないが、再び九州道の西側に出ると、路盤上に建つ民家や倉庫などを確認することができる。

その倉庫の先から一旦地元の生活道に転換され、しばらくして突き当たる大根川には橋台跡(写真F)が残されている。堤防よりやや高めの位置に線路があったとわかる。

|

G |

|

また以前は左岸側に築堤(写真G)が続いていたが、こちらは既にきれいに削られてしまった。 |

| 02年6月 |

川を渡り左カーブで南東に向きを変えると、県道774号線と交差する。その先は生活道(写真H)に転用されるが、数百メートルで途切れそのまま山川東部小学校に吸い込まれてしまう。

はっきりとした確認は取れなかったが、地元ではこの道を鉄道みちと呼んでいるようだ。 |

|

H |

|

| 02年6月 |

|

I |

|

小学校を抜けるとルート上に民家などが建ち並び、再び跡地を直接トレースすることは不可能になる。そんな中にも、小さな水路の橋梁跡(写真I)を発見する。左岸側はきれいな状態で残り、右岸側は畦道として邪魔になる上部が削られている。 |

| 16年7月 |

水路の南に位置したのが野町(写真J)で、駅跡は肥料会社の工場等に利用されている。その規模から大きな構内を有していたことが偲ばれるが、工場は既に操業を停止したのか、ひと気もなく静まりかえっている。

袋小路となる路地が当時の駅前道路に相当し、向かって左側に駅舎があったと聞いた。 |

|

J |

|

|

02年6月

|

|

K |

|

駅を出ると農協や住宅、農地等を通り抜け、九州自動車道に合流する。その手前で、小川の両岸に残された石積橋台(写真K)を見つけることができる。

橋梁によりコンクリート製と石積の両者を使い分けているが、当時の設計基準には興味を惹かれる。 |

| 16年7月 |

数百メートルで九州道から南に分かれると、そこに原町(写真L)が設けられていた。前後には当時の築堤も一部残り、狭いが舗装道路として利用されている。

跡地は今も小高く保たれ、工場または倉庫と思われる建物に利用されていた。ただ、こちらも既に閉鎖されたのか、ひと気もなく静まりかえっている。 |

|

L |

|

| 02年6月 |

|

M |

|

ここから先は再び区画整理された農地の中を進むが、一部には鉄道用地の境界線を認めることも可能で、生活道に転換された箇所もある。

しばらくして西側を並走する国道443号線と交差したのち、鉄道の橋梁(写真M)を入口として再利用した民家を確認する。鉄板により補強されているものの、横から当時の橋台をのぞき見ることが出来る。 |

| 16年7月 |

更にその南では煉瓦造りのアーチ橋(写真N)が当時の姿を見せ、前後には私有地となった築堤も認められる。煉瓦造りといっても、一部に石積みを併用したユニークな構造を採用している。

これで路線内にコンクリート製、石積、煉瓦造りと各橋梁が揃ったことになる。無いのは木橋だけだが、結局これは見つからなかった。 |

|

N |

|

| 16年7月 |

平行する九州道を再びくぐると北関(写真O)に着く。駅跡は食品工場等に利用され、同所に北関上バス停が置かれている。

高速道、国道と絡み合うように延びてきた九州肥筑鉄道だが、大谷地区では一旦九州道と別れ、険しい地形の中を国道と共に飯江川沿いに進むこととなる。

この地区にも橋台(写真P)が残り、中にベンチが置かれている。偶然お会いした地元の女性が、掃除の手を止めて当時の様子を親切に教えてくれた。

川を越えると国道を横切り、その西脇を併走しはじめる。直後の道路沿いに石積み橋台(写真Q)を見つける。こちらは上部にブロック塀が追加され、転落防止の役割も担っている。

続いて水路痕(写真R)を連続で発見する。再接近した九州道と国道に挟まれた農地の中で、油断すると見逃しそうな場所だ。ただ残念ながら北側は既に埋め立てられ、今は南側の遺構だけが顔を出している。

この先、鉄道跡地の大半は九州道の用地に取込まれ、線路跡をたどることは難しくなる。

外目(写真S)は九州道の築堤西側に設置されていた。集落の北はずれに位置し、今は農地の中に取り込まれている。

平行する生活道は国道443号線の旧道で、高速道が出来るまではバスの通る主要道であったとの話を地元で聞いた。

高速沿いに進むと、南関インター南行出口の分岐点横に煉瓦造りの橋梁跡(写真T)を見つける。こちらは純粋に煉瓦のみで構成されている。

この南方は数本の雑木が茂る荒れ地となり、更に農地に取り込まれながら国道に沿って進んだのち、左カーブで国道と交差し、その位置を変える。当時は同所に踏切番が置かれていたと聞いた。

踏切を過ぎるとすぐ終点南関(写真U)に到着する。大きな敷地を持ち、主要駅であったことが偲ばれる。駅前道路の南側に駅舎があったこと、駅舎に並んで二階建ての旅館があったこと、等々を地元で教えてもらった。井戸の跡があるとも聞いたが、残念ながら雑草に覆い隠され、探し出すことは困難だった。

当時の市街地からかなり離れた場所に設けられたのは、山鹿、隈府等の東方面への延伸を考慮した結果とも考えられる。

これより先は工事に着手したものの開業にまで至らなかった未成線に区分され、途中の関川には未使用の橋台(写真V)が未だに手つかずで残る。

当初、南関〜隈府間は坂下経由で計画されたが、建設費の高い長大なトンネル、橋梁を必要としたため資金面がネックとなり、最終的に費用の安い北側のルートに変更し建設が開始された。

|

W |

|

関川を越えさらに未成線跡は続くが、大半は県道4号線(写真W)に転用されたと推測される。

途中の海間坂付近には未完成ではあるもののトンネルも掘削され、しばらくは抗口を確認できたようだが、今は埋め戻されて姿を隠してしまった。 |

| 02年6月 |

和仁川の架橋箇所は道路転用からはずれ、ここにも未使用の橋台(写真X)がポツンと鎮座している。

旧版地形図に記載された未成線は切畑付近までだが、この周辺にはそれらしき面影はまったく見られない。 |

|

X |

|

| 02年6月 |

参考資料

参考地形図

| 1/50000 |

山鹿 山鹿 |

[S6部修] |

大牟田 大牟田 |

[S6部修] |

|

|

| 1/25000 |

柳川 柳川 |

[S6鉄補] |

野町 野町 |

[該当無] |

関町 関町 |

[該当無] |

最終更新2023-4/16 *路線図は国土地理院地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2002 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:福岡県みやま市 区間:矢部川〜南関/13.6km 軌間:1067mm/全線単線 動力:蒸気・内燃

地区:福岡県みやま市 区間:矢部川〜南関/13.6km 軌間:1067mm/全線単線 動力:蒸気・内燃

山鹿

山鹿 大牟田

大牟田 柳川

柳川 野町

野町 関町

関町