地区:熊本県熊本市 区間:上熊本~大津町(21.4km)/安巳橋~水前寺(2.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:熊本県熊本市 区間:上熊本~大津町(21.4km)/安巳橋~水前寺(2.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

熊本市内及び、近郊の大津を結ぶ目的で建設された鉄道。しかし平行する豊肥本線の開通によって、短期間で廃止に追い込まれてしまった。当初の社名に軽便と付くものの実際には軌道条例による路線で、ほぼ全線に亘り道路上に敷設されため、痕跡は皆無に近い。

略史

| 明治 |

40(1907) - |

12/ |

20 |

熊本軽便鉄道 |

開業 |

|

41(1908) - |

4/ |

26 |

大日本軌道に合同、熊本支社となる |

|

44(1911) - |

6/ |

7 |

〃 熊本支社線 |

全通 |

| 大正 |

10(1921) - |

1/ |

20 |

〃 〃 |

廃止 |

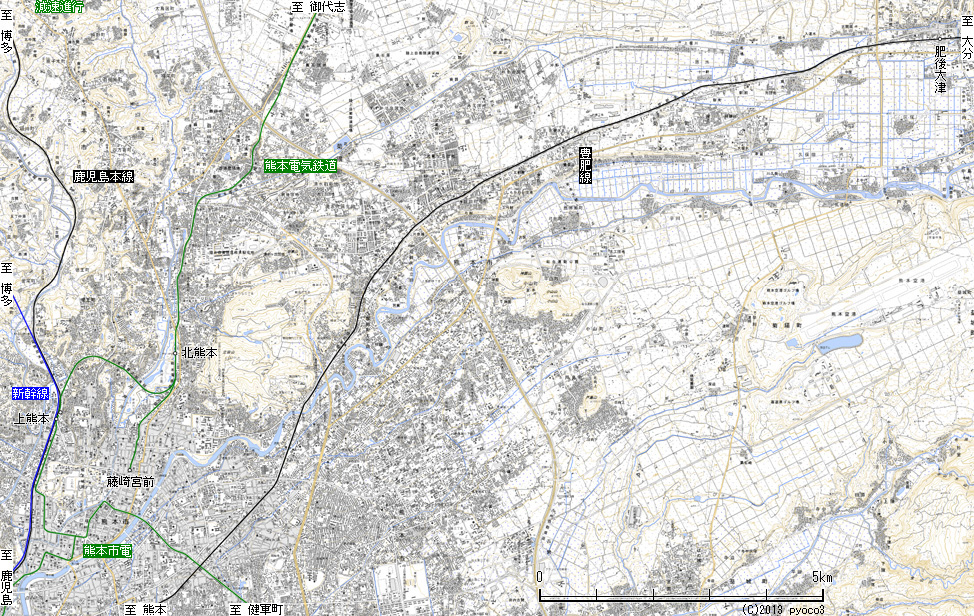

路線図

廃線跡現況

-大津線-

| A |

|

|

官設鉄道との接続駅上熊本(写真A)は駅周辺の再開発により目標となるものはすべて消え、精度の低い100年程前の各種地図を重ね合わせ、おおよその位置を探し当てる他ない。現時点では県道31号線上から東隣にかけてと判断した。 |

| 19年4月 |

| 南に向けて出発した列車は、鹿児島本線の東脇を並走する里道上を走っていた。現在のJR在来線高架下、及び東側の側道(写真B)がそのルートに相当しそうだ。 |

|

|

B |

| 19年4月 |

本妙寺参道前の本妙寺(写真C)、段山公園北の段山(写真D)を過ぎて左に折れ、JRの高架下から離れると後継路線ともいえる市電上熊本線を横切る(写真E)。なお市街地の各駅は旧版地形図に記載が無く、大正4年発行の最新熊本市街地図を参照した。

上記市街地図及び電化に向けて作成されたと思われる平面図には、この先短い区間が専用軌道で描かれる。宮内(写真F)もこの中に置かれ、南方のこども文化会館を抜けた後に市道上へと戻る。古城と呼ばれる旧隈本城の堀に沿って進んでいたようだ。

堀端(写真G)は、まさに堀の端に設けられていたと考えられる。現在、堀は埋め戻されて公園となるが、浚渫して再現する計画も進んでいるようだ。しかし19年時点で立入は制限され、番号を付された大きな石材が並んでいる。おそらく地震で崩れた熊本城の石垣かと思う。

その後、二箇所の直角カーブを経て県道237号線に合流する。舩場橋(写真H)はこの合流点付近に置かれていた。洗馬橋と同様[せんばばし]と読む。

市内を縦断する坪井川を現洗馬橋に並ぶ専用橋で渡り、対岸で左、右と屈曲したのちは、東西に延びる市道上を中心地区へと進んで行く。日本一ともいわれた道沿いのバスターミナルは、19年時点で再開発工事の真っ最中だが、この東端が紀念碑前(写真I)となる。

道路はそのまま、サンロードと名付けられたアーケ-ド街(写真J)に飛び込む。ただこの道は再開発により建設されたもので、当時の併用軌道ルートとは微妙に食い違っているようだ。区画の変わった商店街を抜けると、国道3号線に合流し北に向きを変える。

直後に設けられていたのが新代継橋(写真K)で、資料によっては知足寺町と表されるが、当時の時刻表は前者を採用している。次の安巳橋(写真L)は水前寺に向う支線が分岐し、地形図に記された初めての駅でもある。

北上する軌道はさらに県庁前(写真M)、藤崎前(写真N)と順に過ぎ、浄行寺(写真O)で東に曲がる。ここからは大津街道とも呼ばれる県道337号線の南端を進むことになる。

西子飼町交差点の龍田口(写真P)、熊本大学前の五高前(写真Q)、黒髪六郵便局西方の宇留毛(写真R)と道路上に各駅が続き、国道3号線熊本北バイパスをくぐった先で後輩の豊肥本線を横切る。ただし立体交差化された現県道は当時のルートから外れ、軌道跡を追うには東側の旧道に迂回する必要がある。

奈良時代からの歴史を持つ二之宮陳内阿蘇神社、その参道入口の北側に陳内(写真S)が置かれていた。駅を出るとやがて左手から新道が合流し、線路は再び県道上に戻る。

地形図にはこの合流部北に駅(写真T)が描かれるものの駅名は付されず、頼りとした熊本市街地図の範囲からも外れるため、名称不詳とせざるを得ない。ちなみに同所の地名は宮ノ前とされ、現在のバス停名は三の宮となる。

龍田九丁目交差点南にも名称不明駅(写真U)が続き、地名から二里木もしくは上立田と推測される中、隣接するバス停は前者を採用する。同駅の北側で県道から右に分離し、熊本市街地以来、二度目となる専用軌道に変わる。武蔵塚の勾配を緩和する目的のようだ。

線路跡は住宅や駐車場に利用され、その一画に含まれる一部の生活道(写真V)や整形外科医院の南縁(写真W)がルートに重なる。しかし残念ながら確証を把むには至っていない。さらに九州道を越えた先で県道に再合流し、同所からは当線を廃止に追いやった豊肥本線が北側を並走する。本来の併用軌道に戻った路線は、やがて同名バス停が目印となる弓削(写真X)に至る。

次駅(写真Y)も地形図に駅名は無く、当時の地名から境ノ松と推測した。続く津久礼(写真Z)付近までは道路脇に大木とその切株が点在し、街道時代の名残を伝えているようでもある。

新町集落の西に描かれた駅(写真AA)は、その村名から原水と推測した。ただ、かなり不便な場所のため中心部に別駅が設けられていた可能性もあるが、今のところ何の確証も把めていない。

同名バス停が目印となる南方(写真AB)を過ぎたのち、県道は豊肥本線と交差(写真AC)してその位置を入替える。その後の経路が判然とせず、地形図には引き続き道路上の併用軌道として描かれるが、終点の駅位置から逆算すると、どこかで県道から分離していたことになる。都合のよいことに、県道脇を流れる水路(写真AD)がそのルートに符合し、軌道はこれに沿っていた可能性が高いと判断した。

市街地の西はずれに設けられた大津[おおづ](写真AE)は農地に変わり、蒸気鉄道の終着駅として多くの設備を擁していた面影はどこにも感じられない。今はただ、地元教育委員会の立てた標柱が、百年前の駅跡を教えてくれるのみだ。

-水前寺線-

大津線の安巳橋から東に分岐(写真AF)する支線で、最初に開業した路線でもある。分岐直後の白川を併用橋の旧安巳橋で渡るが、当時は左岸の位置が異なり、一本北側の道路とつながっていた。傍らに橋の歴史を記した案内板があるものの、軌道については一切触れられていない。

川の先から一車線道路が続き、途中の水路に石積のアーチ橋(写真AG)が架かる。拡幅されてはいるが、併用軌道時代から継続して使用されてきた可能性が高い。

現在の道路が橋の対岸で小さな右カーブを描くのに対し、当時はさらに内側へと切り込んでいた。

ただし戦後の区画整理により旧道はすべて市街地に変換され、道路上に位置した大井手(写真AH)も既に駅跡を調べるすべは失われている。その一画に石積橋台(写真AI)が残され、ルートに一致することから当時の併用橋跡と判断した。

さらに産業道路と交差したのちは二車線の市道(写真AJ)上を進む。九品寺(写真AK)先の変則交差点で東に向きを変え、味噌天神(写真AL)で県道28号に合流すると、今度は市電水前寺線のルートに重なる。

| AI |

|

|

|

AJ |

| 19年4月 |

19年4月 |

市電の国府電停を過ぎた後、国府一丁目交差点で県道から左に折れ、終点水前寺(写真AM)に到着する。公開された数少ない写真の中に当駅も含まれ、出水神社前の路上で乗降していたことを示している。

後年の市電が道路南脇に電停を設けていることから、同所が各施設を備えた構内の一部であったとも考えられる。

参考資料

- 新熊本市史各巻

参考地形図

| 1/50000 |

菊池 菊池 |

[M44修正] |

御船 御船 |

[M43修正] |

熊本 熊本 |

[M44部修] |

|

|

| 1/25000 |

熊本 熊本 |

[該当無] |

健軍 健軍 |

[該当無] |

肥後大津 肥後大津 |

[該当無] |

|

|

| 1/20000 |

熊本 熊本 |

[M44部修] |

金峰山 金峰山 |

[M44部修] |

川尻 川尻 |

[M44部修] |

砂取 砂取 |

[M44部修] |

|

陣内 陣内 |

[M43鉄補] |

大津 大津 |

[M43鉄補] |

|

|

|

|

最終更新日2024-4/15 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2019 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:熊本県熊本市 区間:上熊本~大津町(21.4km)/安巳橋~水前寺(2.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:熊本県熊本市 区間:上熊本~大津町(21.4km)/安巳橋~水前寺(2.4km) 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

菊池

菊池 御船

御船 熊本

熊本 熊本

熊本 健軍

健軍 肥後大津

肥後大津 熊本

熊本 金峰山

金峰山 川尻

川尻 砂取

砂取 陣内

陣内 大津

大津