地区:福岡県朝倉市 区間:二日市~杷木(32.7km)/新町~上田代(13.2km) 軌間:914mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:福岡県朝倉市 区間:二日市~杷木(32.7km)/新町~上田代(13.2km) 軌間:914mm/単線 動力:蒸気・内燃

ゲテもの趣味のマニアには垂涎の的となる軌道。何ともユニークな車両の写真が趣味誌等にも発表され、保存車両が残っていればとの想いが日ごとに募る。ただ車両に比べて廃止跡は何とも味気なく、各地の一般的な併用軌道跡と同様ほぼ全線が道路に戻され、残念ながら興味ある痕跡の発見はごく一部にとどまる。

略史

| 明治 |

41(1908) - |

11/ |

14 |

朝倉軌道 |

開業 |

| 大正 |

10(1921) - |

7/ |

1 |

中央軌道 |

開業 |

| 昭和 |

4(1929) - |

1/ |

11 |

朝倉軌道 |

中央軌道を譲受、田代線とする |

|

15(1940) - |

4/ |

20 |

〃 |

廃止 |

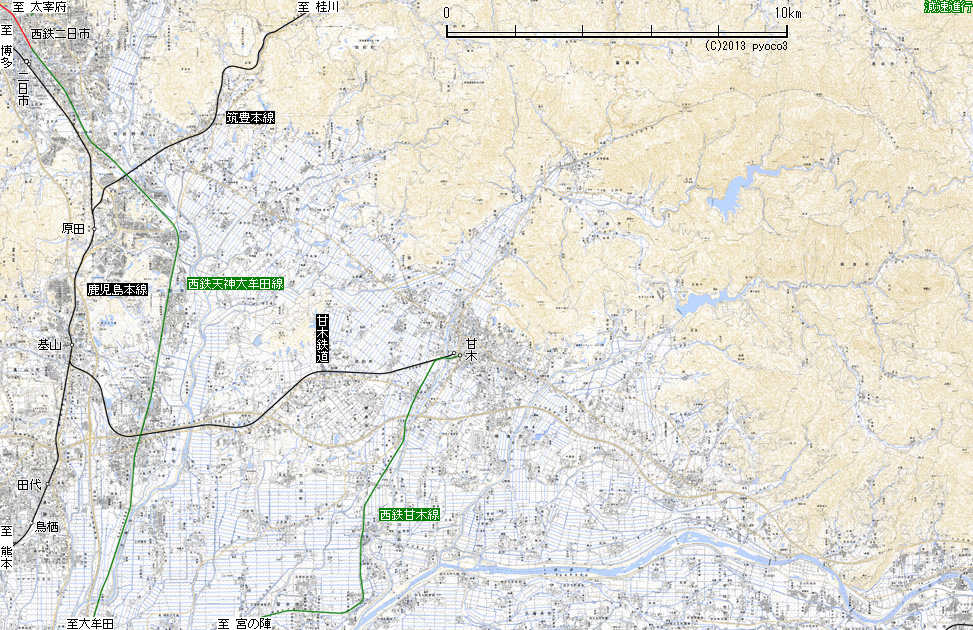

路線図

廃線跡現況

-朝倉軌道-

鹿児島本線の駅前に設けられた開業時の二日市(写真A)。列車は一旦逆方向に出発したのち、大きく反転して旧国道上(写真B)に乗入れ、ここからは全線併用軌道として終点に向かう。なお同駅は省線駅と道路を挟んで対峙していたため、沿線で採取した砂利の積替を含め客貨連絡に不便を生じ、加えて反転箇所の急曲線が運転上のネックとなり、これを解消すべく線路を移設し省駅構内に乗入れたのが二代目(写真C)となる。

移設区間は専用軌道として建設され、途中の9階建マンション付近には留置線で構成された二日市構内停車場(写真D)が別途追加された。

ここからの跡地は狭い舗装路(写真E)に転用され、旭町交差点で旧国道上を走る旧線と合流し、野添(写真F)を過ぎて朝倉街道と呼ばれる県道112号線上に移る。やがて後輩にあたる西鉄と平面交差するが、当初はこの手前に初代石崎(写真G)が設けられていた。

二代目は九鉄交叉(写真H)と名称変更され、西鉄線との連絡を図るため交点の東側に移設された。これにより存在価値の薄れた次の針摺乗降所(写真I)が廃止の憂き目にあっている。ここは地図に記載がなく、九鉄交叉駅から百間位とされる距離で判断した。

県道は徐々に東へと進路を変え、国道3号線をアンダーパスすると右手に郵便局が見える。この前あたりに初代針摺峠(写真J)が置かれていた。

その後場所が移動したようで、大正15年以降の地形図では同名交差点西寄に二代目(写真K)が描かれる。当時の軌道は路上から直接乗り降りすることが多く、ホーム等も無いため駅の移動は容易だが、痕跡を見つけることはほぼ絶望的と言わざるを得ない。

再び南東に向かい始めた道路は、やがて宝満川にぶつかる。

この手前に位置したのが初代柴田川(写真L)で、大正以降の地形図に記される二代目(写真M)は川の対岸となる。河川名が駅名と異なるが、軌道廃止後に名称変更されたと考えられる。

さらに天山バス停が目印となる鞭掛(写真N)は、後年、場所も駅名も大きく異なる杉馬場(写真O)にバトンタッチした。ただこちらは既に地名そのものが消滅したのか、バス停名にもその名を探すことはできない。駅の東方では、後輩にあたる原田線(写真P)が平面交差を回避すべくオーバークロスで横切る。

軌道を抱えた道路は、ここから国道368号線と名称を変える。次の朝日(写真Q)は朝日西バス停のやや西寄りに置かれ、中牟田(写真R)は道路に若干の広がりが認められる。

石櫃(写真S)はいしびつ交差点の東側、松延(写真T)は同名バス停付近、篠隈(写真U)は同名交差点の西側、とそれぞれ置かれていた。

長者町(写真V)にもバス停が設けられるが、軌道の駅は道路一本西側となる。当所(写真W)は同名交差点の中央、栗田(写真X)は同名バス停が目印となる。

久光(写真Y)は緩やかなカーブ途上で、バス停からかなり離れた総合病院の駐車場付近に位置した。南東へと続く路線はそのまま草場川を渡り、中央軌道との乗換駅依井(写真Z)に至る。当初は新町と呼ばれていた。

次の甘木川(写真AA)は、なぜか小石原川の西方に位置する。しかし同河川で甘木川花火大会が開かれるなど、通称名が用いられたのかもしれない。また構内に本社屋を併設し、河川への砂利採取線が分岐していた時期もあったようだ。

川を渡ると両筑軌道と合流し、朝倉郡地図はここに二日町(写真AB)を描く。ただし停留所ではなく乗降所とされ、切符等には記載のない駅だ。なお一部の停留所を乗降所と記す書類も確認でき、法的、社内的な位置付を含めて両者の明確な区分けは難しい。

その後、両軌道は一部線路を共用しつつ、乗換駅の甘木(写真AC)へと滑り込む。以前はバスセンターとして利用されていたが、現在は若干規模を縮小した乗り場に移行した。当地の中心地で、両軌道共に主要駅であったことから、かなり大きな敷地を有していたことは間違いなさそうだ。

国道はここで日田街道へと通称が変わり、道路上を走る朝倉軌道はやがて両筑軌道と別れる。この分岐点に、地形図は両筑側のみ七日町(写真AD)を設け、朝倉郡地図では共に乗降所が記される。

同地図上には実科高等女学校前にも高女校前(写真AE)が描かれる等、かなり小刻みに配置されていた様子が見て取れる。女学校は現在の朝倉東高校に相当する。

甘木市街地を抜けた後、石の橋交差点西側が石ノ橋(写真AF)となる。さらに地蔵茶屋(写真AG)・一里塚(写真AH)と続くが、各々バス停が設けられ、軌道の駅を踏襲しているかのようだ。

新春川(写真AI)、横大乗降所(写真AJ)は共に地形図に記載なく、前者は平面図により確認できるが、後者は同名バス停付近かと推測するかしない。付け加えるならば、新春川は前後の一里塚、横大両駅を統合した後継駅の可能性が高い。

十文字(写真AK)・檻畑(写真AL)はバス停が目印となるも、久保鳥(写真AM)は駅を載せた地図を探し出せず、バス停付近かと推測するにとどまる。

中町(写真AN)・比良松(写真AO)は、やはり同名バス停が所在を教えてくれる。地形図に記載のない古毛(写真AP)は、地番及び朝倉郡地図によりその位置を判断した。菱野(写真AQ)には引き続きバス停が設けられ、地図にない山田(写真AR)は同名バス停付近かと推測する。

恵蘇宿(写真AS)は江蘇八幡宮の正面に置かれていたが、現在、バスの乗り場は見当たらず、一時期終点を務めていた面影も完全に消し去られている。

志波(写真AT)はバス停名と共に隣接する交差点名も志波と表示される。ここで軌道側は一旦国道386号と別れ、旧道上(写真AU)に進路を取る。かなり狭い舗装路となるが、これが当時の道幅だったのかもしれない。

ただし分離区間は短く、志波天満宮(写真AV)の前を過ぎて再び国道に合流する。

高山(写真AW)、原鶴(写真AX)も共に駅を記した地図を探し出せず、同名バス停付近かと推測するにとどめた。

地形図に描かれた次駅は久喜宮(写真AY)となるが、それらしき目標物はなく正確な場所の特定は難しい。さらに東方の浜川交差点(写真AZ)で軌道は再度旧道上へと移る。先程とは異なり、こちらは二車線分の幅員が確保される。

道なりにしばらく進むと、終点杷木(写真BA)に到着する。併用軌道が解消されるためか、ここから先の道路幅は若干狭くなる。また駅の手前、寒水橋の脇にH鋼材が不自然な形で河川内に飛び出している。この西側に転車台が設けられていたはずだが、仔細に観察するも軌道との関連は見いだせない。

-中央軌道-

朝倉軌道との接続駅である依井(写真BB)が起点で、駅を出た直後に左カーブで南へ進路を変える。専用軌道として敷設された区間だが、既に民家やJA等に取り込まれ、痕跡は見つけられない。

市街地を抜けると、今度は耕地整理の済んだ農地内に飛び込む。

次の姉木原(写真BC)は現在の野町集落のはずれにあり、駅北側の一部舗装路が当時のルートに一致しそうだ。

この先も農地内を進むため、線路跡を直接トレースすることは難しい。

途中で県道594号線と交差し、同所南側にコンクリート橋台(写真BD)を見つける。当線では唯一ともいえる遺構で、人家に近く、耕地整理の対象外となった事が幸いしたようだ。

さらに農地を経て集落内に入り、現在の幼稚園から隣接する信覚寺にかけてが野町(写真BE)に相当する。

集落を抜けたのちは県道に近づき、次の山隈(写真BF)から併用軌道区間がはじまる。ただ昭和20年代の空中写真では、独立した路盤が道路に隣接して延びていたようにも受け取れる。その道路には西側のみ歩道が設置され、これが軌道跡に相当する。

そのまま南下すると後輩の甘木鉄道(写真BG)にぶつかる。同線の前身となる省甘木線の建設中から、当線が休止された昭和14年8月までの6ヶ月程は、両線が平面交差で運用されている。省時代を含めた国有鉄道が私鉄と交差することは極めて珍しく、ましてや相手が軌道となれば、どのような要因、判断があったのか興味は尽きない。

続いて渡る大刀洗川では、川底に突起部(写真BH)を認める。橋脚痕かもしれないが、ごみに覆われているため断定は難しい。

軌道跡はここで県道から離れ、コンビニの敷地を抜けて国道500号線を横切ったのち、生活道に転用され始める。飛行隊前(写真BI)が置かれていた地点でもある。道はT字路で終了するが、以前はこの先の大刀洗飛行場まで、道路上に敷設された専用の支線も分岐していた。現在は飛行場と共に道路も消滅し、支線跡は住宅地の中にかき消されてしまった。

本線側は突き当たりを右に折れ、旧道上を併用軌道として西進する。途上の大刀洗橋(写真BJ・BK)は幅員がかなり広く、大正8年の架設当初から軌道併用を考慮に入れていたようだ。旧道は企業敷地等で一旦途切れるが、すぐに復活し国道500号線に合流する。この手前、左カーブ地点にあったのが花立(写真BL)で、その後は甘木鉄道と平行しながら国道上を進むことになる。

次の十文字(写真BM)は同名交差点北寄り、今隈(写真BN)は大分道のやや北側に置かれ、共に実測平面図から位置を読み取った。さらに、国道が南西から西へと方向を変える地点に設けられていたのが警察署前(写真BO)となる。

ここからは路面電車並みの駅間距離が続き、最初の松崎(写真BP)は同名交差点東に設けられた。

駅の西方にある松崎橋(写真BQ)には、大正12年架設と刻まれている。大刀洗橋同様、中央軌道の開業に合わせて建設されたと考えられ、以前は親柱も残されていたが、既に新橋への更新が完了しているようだ。

国道上には女学校前(写真BR)・上岩田(写真BS)と連続し、後者のみ同名バス停が符合する。宝満川(写真BT)は川の右岸堤防上だが、当時から若干嵩上げされているようでもある。続く大板井(写真BU)は甘鉄大板井駅交差点の西側となる。

上小郡(写真BV)では朝倉線同様、西鉄と平面交差し、軌道の駅は交差の西側、西鉄の小郡駅は南側に設けられていた。地形図に記載のない下小郡(写真BW)、幡崎(写真BX)は平面図により位置を把握した。

西進する路線は駅の先で国道から南にはずれ、大きく左カーブを描く。計画変更により専用軌道化された区間で、廃止後、工場引込線として再利用されたことが幸いし、今も路盤(写真BY)を確認することができる。ただ18年時点で既に工場は無く、引込線時代のレールがわずかに顔をのぞかせるのみとなっている。

カーブ終了地点で鹿児島本線と並び、そのまま終点の上田代(写真BZ)に到着する。当初の目的地、鳥栖駅前と異なり、省田代駅とは踏切を挟んで若干の距離を有していたため、乗換客が不便を強いられていたことは否めない。

参考資料

- 軌道・福岡県・朝倉軌道・(大13.10.28~昭14.8.7) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

吉井 吉井 |

[S2要修] |

甘木 甘木 |

[M44修正] |

|

|

|

|

|

|

| 1/25000 |

二日市 二日市 |

[S13測図] |

甘木 甘木 |

[T15測図] |

田主丸 田主丸 |

[T15測図] |

鳥栖 鳥栖 |

[T15測図/S11二修] |

吉井 吉井 |

[該当無] |

| 1/20000 |

太宰府 太宰府 |

[M43鉄補] |

原田 原田 |

[M43鉄補] |

甘木 甘木 |

[M43鉄補] |

|

|

|

|

No12・137に記帳いただきました。

最終更新日2025-3/19 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2003 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:福岡県朝倉市 区間:二日市~杷木(32.7km)/新町~上田代(13.2km) 軌間:914mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:福岡県朝倉市 区間:二日市~杷木(32.7km)/新町~上田代(13.2km) 軌間:914mm/単線 動力:蒸気・内燃

吉井

吉井 甘木

甘木 二日市

二日市 甘木

甘木 田主丸

田主丸 鳥栖

鳥栖 吉井

吉井 太宰府

太宰府 原田

原田 甘木

甘木