地区:千葉県茂原市 区間:茂原〜奥野/12.2km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:千葉県茂原市 区間:茂原〜奥野/12.2km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

小湊鉄道に接続し市原の砂利輸送を目論んだ南総鉄道。地形的には上総牛久への敷設が容易だが、有力株主の意向で丘陵地を抜ける上総舞鶴への接続を選んだ。この計画が直接の原因ではないにしろ、地元資本の小鉄道は中途半端な奥野まで開業した後、刀折れ矢尽きてしまった。運行年数が短いためか、地元でもこの鉄道を知る人は少なく、既に過去帳への仲間入りを果たしてしまったようだ。

略史

| 昭和 |

5(1930) - |

8/ |

1 |

南総鉄道 |

開業 |

|

14(1939) - |

2/ |

28 |

〃 |

廃止 |

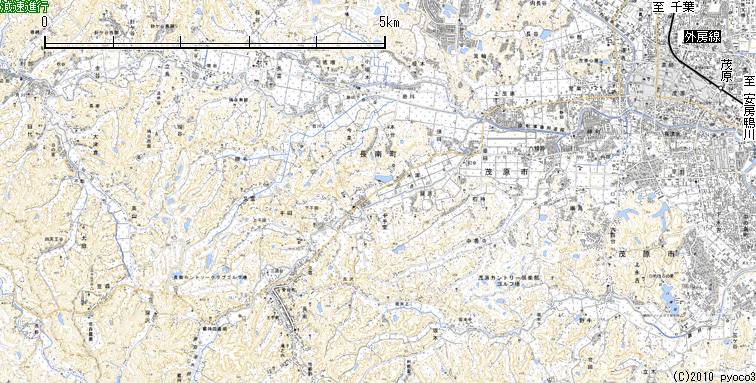

路線図

廃線跡現況

| A |

|

|

南総鉄道の起点は房総線の茂原(写真A)に同居していた。現在は外房線として複線化されたうえ、連続高架になったため当時の雰囲気はどこにも残されていない。 |

| 17年3月 |

北西に向かう路線の大半はJRの複線化用地に組み込まれ、現在の上り線高架下あたりが線路跡にあたる。しばらく併走したのち、高師交差点の手前で房総線から左に別れ、この分岐付近に上総高師(写真B)が設けられていた。

駅西方の左カーブを終えたのちコンビニ駐車場の変則的な境界線(写真C)に沿って進み、住宅地の中に入り込む。この一画で横切るクランク状の生活道北側に、鉄道が敷設されていた確認を取ることができた。

同じく市街地内のT字交差点東が本茂原(写真D)となる。ここは地形図に記載がなく、土地宝典から場所を読み取った。ただ駅跡らしき雰囲気は一切ない。

西に進む路線には至近で昌平町(写真E)が続く。やはり駅を描いた地図はなく、今度は距離計測により幼稚園付近と推定した。

さらに痕跡の消えた豊田川を渡り、茂原市役所交差点(写真F)を横切ると茂原寺(写真G)に到着する。広い駅跡は木材会社や住宅等に利用され、当時の構内に沿った土地境界線も見受けられる。開業当初の本社屋はこの西方に置かれていた。更に駐車場を越え茂原西小学校南端を西に向かうと、線路跡を転換した一車線道路(写真H)が現われる。

| I |

|

|

しばらく農地の中を直線で進んだのち、鉄道側は道路から南にはずれ、左カーブで田圃の中に飛び込む。分岐部に位置した箕輪学校前(写真I)は地図に記載がなく、距離計測により十字路東側の空地付近と判断した。なお、現在近くに学校はなく、駅名は当時の薫風小学校を指すものと思われる。 |

| 17年3月 |

カーブ終了地点で二車線道路を横切ると、今度は放置された路盤(写真J)につながる。といっても荒れ地にはならず、人の手により整備されていることが窺える。これを抜けた先、建材会社の資材置き場付近が上茂原(写真K)となる。

駅の南で県道13号線と交差した後は再び築堤(写真L)が姿を見せるものの、こちらは荒れ放題で完全な藪地と化している。

| M |

|

|

築堤は一宮川にぶつかり終了し、右岸に当時の橋台(写真M)を見つけつることができる。ただ川岸から少し離れている事や、その不思議な形状により、橋台と断定するには一抹の不安も残る。

この先は区画整理された農地となり、ルートを直接たどることは難しい。 |

| 17年3月 |

| 南西に向かう路線は痕跡を消したまま圏央道をくぐり、次いで国道409号線と交差する。この南側に須田(写真N)が設けられていた、との教示を現地で得ることができた。以前は農産物の施設として活用されていたようだが、既に閉鎖され、ロープにより立ち入りが禁止されている。 |

|

|

N |

| 17年3月 |

駅を出ると区画整理された農地(写真O)の中で大きな右カーブを描き、終了地点で一車線の舗装路に合流する。この道は線路跡を転用したと考えられ、圃場整備時の基線に採用されたようだ。途中の米満(写真P)はやはり地図に載らず、痕跡もなく、前後駅との距離や米満地区へのアクセスを考慮して位置を判断した。

道路はやがて民家に突き当たって右に折れ、その先に畑となった路盤(写真Q)が姿を現わす。

更に跡地に建つガソリンスタンドを抜けると、国道に合流し南脇を並走する。用地の一部は道路拡幅に利用された可能性もある。農協倉庫前バス停を過ぎた後は国道から徐々に離れ始め、直後の内科医院が豊栄(写真R)の駅跡と聞いた。JA倉庫が隣に建つため若干戸惑うが、ここは地元の教示を優先した。

駅を出ると、すぐに橋梁跡(写真S)の残る三途川を横切る。ここでは両岸の橋台と橋脚一基を確認することができる。なかなかユニークな名称の河川で、渡れば天国へ行けるのかとも思ったが、残念ながら現実には何も変化は起きなかった。対岸は資材置き場や農地等に利用され、鉄道用地に沿った畑(写真T)も二箇所程現われる。

その後、再び国道に接近し南脇をしばらく併走したのち、千田(写真U)の手前で合流する。駅位置は距離計測のみで判断したが、四捨五入された数値のため、前後にある程度振れる可能性も否定しきれない。

ここからの国道は南総鉄道跡を拡幅転用して建設され、快適な二車線道路となるため車の流れは速い。道なりに進むと県道147号線との交差手前に農協施設が現れ、これは地方鉄道の駅跡として定番だが、当時の地番から元宿(写真V)は交差点西側に置かれていたと考えられる。いずれにしても、駅そのものは道路内に取り込まれた可能性が高い。

駅から続く大きな右カーブが終了し、続く左カーブの開始地点で鉄道側は国道から北に分離(写真W)する。

次の長南(写真X)は地形図から正確な位置を読み取れず、また現地でも情報は集まらないが、当時の土地宝典から、北側に屈曲していた旧国道に接する三途台集会所、及びその茂原寄りを駅跡と判断した。

駅を出ると当時の路盤(写真Y)が再び姿を現わし、ゆるやかな左曲線を描いて国道と交差する。ここは農地ではなく空き地として放置されるが、草刈り等の手入れは日常的に実施されているようだ。

国道の南側は一旦舗装路(写真Z)に転換され、大きな工場の外縁に沿って西に向きを変える。工場の隣はゴルフ練習場となり、その最奥部を流れる三途川にコンクリート橋台(写真AA)を確認できる。ただし竹藪の中で足場も悪く、写真撮影にはやや苦労させられた。所々にゴルフボールが転がるのもご愛敬か。

川を越えると国道沿いの民家裏に小さな掘り割り(写真AB)が続き、若干角度が異なるものの、これがほぼ線路跡に一致する。

続いて右カーブで北西に向きを変えると再び国道409号線に合流し、ここからの国道は、やはり鉄道路盤を拡幅転用して建設された。同所に設けられていた上総蔵持(写真AC)は距離計測により当時の県道踏切手前、現在の蔵持交差点南側と判断した。

ここから徐々に地形が険しくなり、駅の先にはトンネル(写真AD・AE)が二本連続する。共に道路用として改修のうえ供用されたため、鉄道時代の面影は残されていない。トンネルを出てしばらく進むと、二車線道路と交差する。深沢(写真AF)は地番を調べ切れず、字名から交差点の東側、深沢倉庫バス停前後かと推測するにとどまる。

更に左カーブで90度近く方向を変えると、開業当初の終着駅笠森寺(写真AG)に到着する。集客のために遊園地が開設され、駅構内には本社屋も構えていた。また笠森観音の玄関口にあたり、御開帳時は省線から直通客車が乗り入れるなど、華やかな面もあったようだ。廃止後はバス営業所として活用されていたが、今はバス停のみに縮小されている。

この先は路線を描いた地図がなく、転用された国道が道しるべとなる。駅の西方には再びトンネル(写真AH)が待ちかまえ、こちらも道路用として供用される。ちょうど長南と長柄の町境にあたる。

駅跡の雰囲気すら消えた稚児関(写真AI)。起点からの計測では誤差が膨らむため、終点からの距離14鎖28節により、カーブ途中のT字交差点東側と判断した。駅名の出自は不明だが、南方に位置する野池が乳子関池の名称を持つ。

ゆるやかな上り勾配のカーブが終わると、深い切通(写真AJ)が現われる。鉄道時代に30m弱の大庭トンネルが掘削されていた箇所だが、30年ほど前に開削されたと聞いた。ただ1975年の空中写真で既に撤去が確認できるため、時期はもう少し早かったようだ。こちらは市原市と長柄町の境界に相当する。

トンネルを抜け現国道と別れた先が終点奥野(写真AK)となり、今も小さな空き地が広がっている。周囲には目立った集落もなく、鉄道の終点としてはあまりにも寂しいが、資金不足の小鉄道には目的地の鶴舞まで線路を延ばす余力は無かったようだ。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻141号/失われた鉄道・軌道を訪ねて/南総鉄道/白土貞夫 著

- 南総鉄道の歴史/茂原市教育委員会

参考地形図

| 1/50000 |

茂原 茂原 |

[S6修正] |

姉崎 姉崎 |

[S6修正] |

|

|

| 1/25000 |

鶴舞 鶴舞 |

[該当無] |

茂原 茂原 |

[該当無] |

上総一宮 上総一宮 |

[該当無] |

最終更新日2025-5/25 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2017 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:千葉県茂原市 区間:茂原〜奥野/12.2km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

地区:千葉県茂原市 区間:茂原〜奥野/12.2km 軌間:1067mm/単線 動力:蒸気・内燃

茂原

茂原 姉崎

姉崎 鶴舞

鶴舞 茂原

茂原 上総一宮

上総一宮