地区:栃木県栃木市 区間:栃木駅前〜門沢/17.1km 軌間:660mm/単線 動力:人力→内燃併用

地区:栃木県栃木市 区間:栃木駅前〜門沢/17.1km 軌間:660mm/単線 動力:人力→内燃併用

栃木県南西部には良質な石灰を産出する鉱山が数多く広がり、葛生と栃木市両方面に出荷されている。このうち栃木方面への輸送を担っていた鍋山軌道は、貨物と共に客車も運行し、自動車普及前の貴重な交通手段となっていた。しかし、道路の発達とともに主役の座をトラックに譲り、その役目を終えている。

略史

| 明治 |

33(1900) - |

7/ |

5 |

鍋山人車鉄道 |

開業 |

| 昭和 |

12(1937) - |

11/ |

1 |

鍋山軌道に改称 |

|

|

35(1960) - |

7/ |

15 |

〃 |

廃止 |

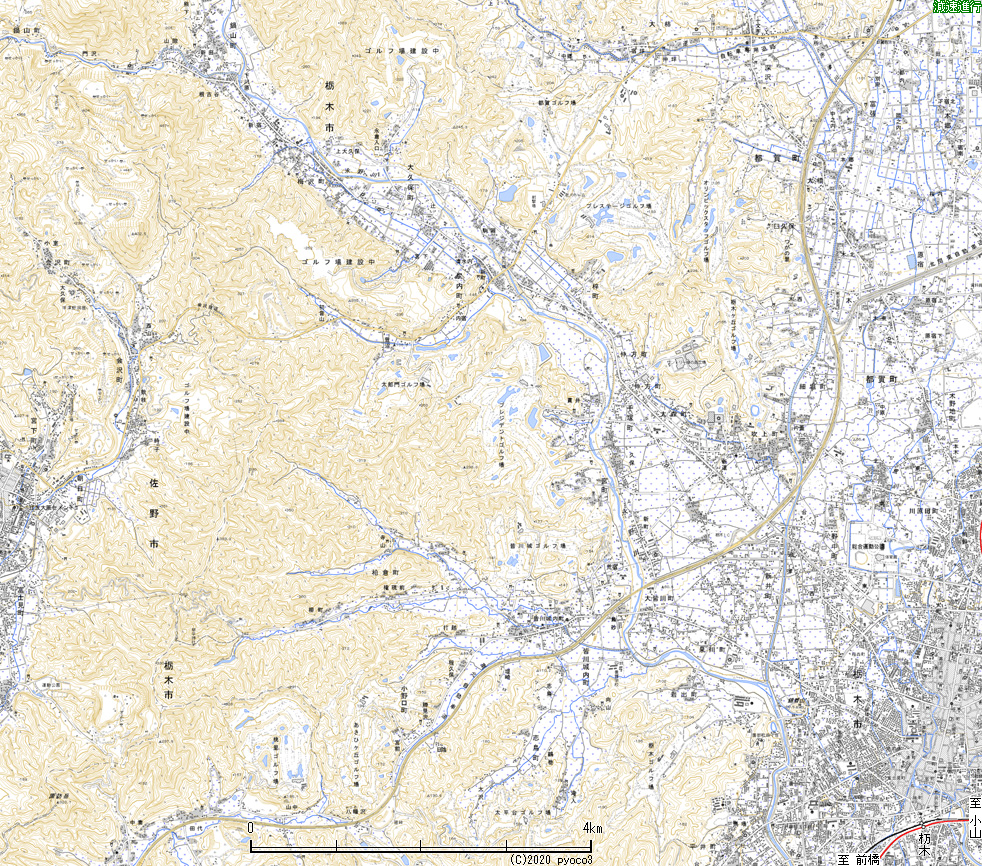

路線図

廃線跡現況

両毛線栃木駅前に当線の発着点両毛(写真A)が置かれていた。西側には省線への積込み施設が設けられていたようだが、近年の高架化工事に伴う駅前整備により、その痕跡は探し出せない。ここから新線は西へ、旧線は東へと向かっていた。

旧線側は駅前の二車線道路上(写真B)を進んだのち、突き当たりで左折する。そのまま市街中心部を抜け、万町交差点(写真C)で再び左折する。メインストリートの東端を進むため商店の出入りに支障をきたし、また主要貨物である石灰の粉塵被害も不評を重ね、新線への切り換え要因となった。なお栃木県鉄道史話には、交差点を直進し県道2号線までのルートを描いた地図が載せられ、引き込み線(写真D)があった可能性を示している。

本線側は万町から西に進み、開業時の始発駅初代栃木(写真E)に到着する。当初、鉱山からの積み荷はここで巴波川の舟運に引き継いだため、川の西岸に石灰鉱山の事務所、倉庫が建並び、建屋の中にもレールが延びていたそうだ。その後栃木駅前への延伸に合わせ、巴波川に専用の木橋が架けられている。

路線は西方の県立栃木高校の周縁(写真F)に沿って右に折れ、一方通行路となった市道を北上する。しばらくは一車線で続くが、錦町五差路を過ぎると中央にセンターライン(写真G)が現れ、さらに二度目となる変則五差路で北に向きを振る。この交差点手前に位置したのが初代野中(写真H)で、想い出の栃木/栃木市老人クラブ連合会刊に退避用の側線を備えていたと記される。

道路はやがて県道32号線と交差し、軌道は県道上(写真I)へと移る。ここから北西に向う途中、左手から接近する新線と合流する。

昭和5年に切り替わった新線側は専用軌道で敷設され、両毛から名称変更された二代目栃木を西へと出たのち、右カーブを描きながら北西に向きを変える。この一帯も再整備が進み、跡地は公園や駐車場、民家等に変わる。東西に走る市道との交差付近から一車線の舗装路(写真J)が始まり、これが軌道跡を転用した道路と考えられる。

道なりに進むと道幅はさらに細くなり、普通車一台がやっと通り抜けできるほどに変わる。その出口側は変則五差路となり、太平(写真K)が設けられていた場所となる。ただ現地で話を聞くことができず、詳細な位置は掴み切れていない。

交差点を過ぎると同じ一車線のまま、幅員だけがやや広くなる(写真L)。道路と軌道が併走していた区間で、東側のみに設けられた歩道は線路敷の一部を利用したものと思われる。

道路が小さく右に曲がる地点(写真M)で軌道側はそのまま真っすぐ進み、両者は分離する。続く県道75号線との交差付近が錦着山(写真N)となるが、ここは地形図に記載がなく鍋山軌道全線及び其ノ付近図から位置を読み取った。

駅を出ると食品スーパー内を通り抜け、さらに県道309号線との交差後は農地への転用も見受けられる。なお当時の旧道も一部残され、線路用地との区別には苦労する。その農地内に設けられたバス車庫の西側境界線(写真O)が、地図上のルートに一致する。用地に沿って電柱が立ち並び、廃線跡と判断する要素のひとつが含まれる。

この延長線上、県道32号線の手前にも細長い空き地(写真P)が続き、やはりルートに一致するものの、現地で真偽の確認を取ることはできなかった。

路線はそのまま鍋山街道と呼ばれる県道に突当り、道路上を走っていた旧線と合流する。しかし道幅は四車線に拡張され、当時の面影を探しだすことは難しい。同所に置かれた二代目野中(写真Q)は地形図に記載がなく、新線移設にあたっての平面図より読み取った。おそらく他の駅同様ホームはなく、路上から直接乗り降りしていたものと思われる。

同名交差点東寄りの吹上(地図R)は動力化に伴って若干移動したようで、初期の距離呈を計測すると100m強東を指し示す。さらに大きな右カーブ途中で千塚(地図S)を過ぎる。当時はかなりの急曲線となっていた箇所で、駅は手前の直線部に含まれた。両駅共、位置の特定には平面図を利用し、またカーブ終了地点に13間(24m)の砂利運搬線もあったようだが、これの詳細は不明。

続く左カーブを終えると旧道(写真T)が左に分岐し、当線もこれに追従する。

道はそのまま国道293号線に突き当たるが、軌道側は手前で左折し永野川を越える。国道橋の下流に残された橋台(写真U)を、そのルートから鍋山軌道の遺構と判断した。渡河部は動力化に伴って移設された区間で、人車時代の旧橋は国道橋寄りやや斜めに架橋され、新橋が木橋であることから当然初代も木造と考えてよさそうだ。

旧線の初代尻内(写真V)は対岸の国道沿いに設けられ、二代目(写真W)は新設橋に合わせて道路奥に引っ込んだ。駅の先で新旧両線が合流したのち右急カーブを描き、尻内交差点からは旧鍋山街道上の併用軌道に復帰する。

梅沢(写真X)は梅沢新町バス停が目印となり、軌道駅の代替として現在まで引き継がれてきたものと考えられる。

引き続き北西に向う途中、製材所への引込線を敷設した記録が残されるものの、既に沿線の工場は消え、何事もなかったように民家が建ち並ぶのみだ。この先で万願寺方面への道路が分岐すると軌道もこれに合わせて左折し、直後の初代下川原(写真Y)へ達する。資料により鍋山とも記され、同所のバス停名は下河原とされる。また明治期の時刻表によると旅客扱いは当駅止まりとなっている。

駅前後は動力化時にルート変更が実施されたようで、一旦道路上を外れ、北側を大回りする専用軌道内に置かれたのが二代目下川原(写真Z)となる。駅跡に店を構える理髪店で、親族が軌道に関係していたとの話も聞いた。

集落を抜けると県道202号線に合流し、やがて出流川を渡る。既に石灰岩の切出し場に近づきつつあり、眼前には削られた山肌が迫る。第一信号所(写真AA)が設けられたと思われる場所だ。

この先、沿線の民家は消え、第二信号所(写真AB)あたりまで進むと勾配とカーブがより険しくなる。

軌道の終点門沢(写真AC)は吉沢石灰工業の入り口付近となるが、道路上に設けられていたため何の痕跡もなく、正確な駅位置の把握は難しい。しかし周囲には各事業所が林立し、多数の引き込み線が延びていたことは想像に難くない。

道路脇に短く切られたレールが転がるも、二呎二吋の軌道用としては太すぎるため、葛生側から持ち込まれた東武系の廃材とも考えられる。

参考資料

- 栃木の人車鉄道/栃木県立文書館

- 地方鉄道法、軌道法による許可、認可等・栃木県・宇都宮石材軌道1、鍋山人車鉄道1、鍋山軌道2・(大12.10.8〜昭16.5.5) 他

/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

栃木 栃木 |

[M40測図/T14鉄補/S27応修] |

|

|

|

|

| 1/25000 |

栃木 栃木 |

[S8鉄補] |

下野大柿 下野大柿 |

[該当無] |

仙波 仙波 |

[該当無] |

最終更新日2025-7/10 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2020 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:栃木県栃木市 区間:栃木駅前〜門沢/17.1km 軌間:660mm/単線 動力:人力→内燃併用

地区:栃木県栃木市 区間:栃木駅前〜門沢/17.1km 軌間:660mm/単線 動力:人力→内燃併用

栃木

栃木 栃木

栃木 下野大柿

下野大柿 仙波

仙波