地区:茨城県水戸市 区間:柵町〜奥ノ谷/11.2km 軌間:1067mm/単線 動力:内燃

地区:茨城県水戸市 区間:柵町〜奥ノ谷/11.2km 軌間:1067mm/単線 動力:内燃

常磐線が陸前浜街道から大きく迂回して敷設されたため、水戸と石岡を最短ルートで結ぶべく街道沿いに鉄道が計画された。ただ途中には大きな集落もなく一気に全線を開通する必要があったが、結局中途半端な奥ノ谷までの開業にとどまったため案じられた通り営業成績はふるわず、延伸工事を続けたものの力尽きて終焉を迎えざるを得なかった。社名に電気鉄道の名が付くが、こちらも不運が重なり最後まで電化されることはなかった。

略史

| 昭和 |

4(1929) - |

11/ |

10 |

水戸電気鉄道 |

開業 |

|

12(1937) - |

6/ |

|

〃 |

休止 |

|

|

7/ |

3 |

常陽運輸に改称 |

|

|

13(1938) - |

11/ |

29 |

〃 鉄道線 |

廃止 |

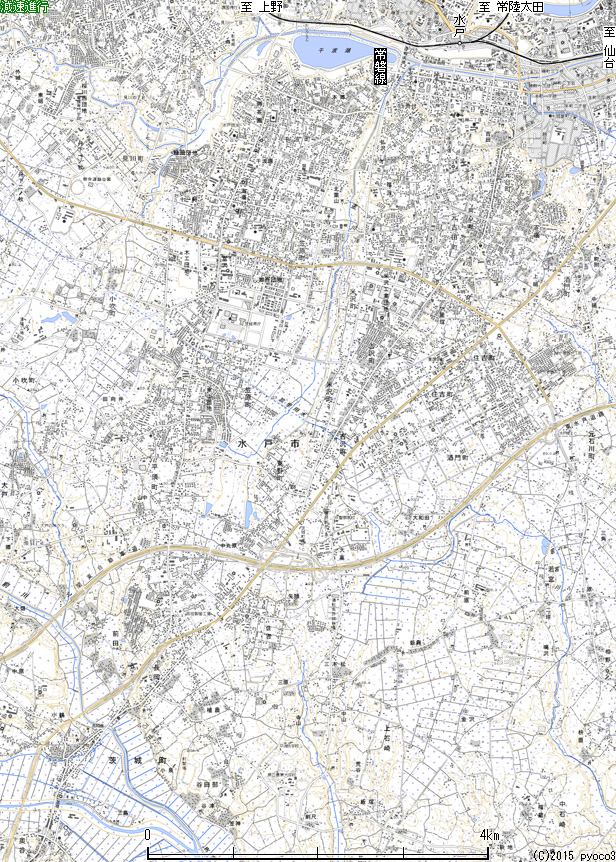

路線図

廃線跡現況

| A |

|

|

現在の水戸駅南口付近を起点とし、100m程の跨線橋で省駅と結ぶ計画を立てた水戸電気鉄道。しかし工事未完のまま東に離れた柵町(写真A)を暫定起点としたため、徒歩連絡を強いられた乗客の不便さは否めない。今は無き料理店大塚屋の東隣に位置した駅跡は住宅地に変わり、駅前の国道51号線も既に東側の新道に移された。 |

| 15年8月 |

南に向かって出発した列車はまず桜川を渡る。河川整備により川幅は大きく広がり、橋梁跡はどこにも残されていない。川を渡り痕跡の消えた市街地を進むと、金比羅神社の横に紺屋町会館(写真B)を見つけ、旧版地形図はここに駅を描く。

しかし紺屋町1410とされる紺屋町(写真C)の住所は、旧水戸街道を挟んだ東側の民家を指し示す。さらに住宅地の中を進む路線は県道180号線と交差したのち、一車線の舗装路に転換される。

道路がほんの少し右、左と屈曲した先に下水戸(写真D)が置かれ、道路はその西縁に沿って進む。中心駅として本社屋や車庫を備えた大きな構内は、東側を平行する市道まで達していたが、既に宅地として細かく分割され、その詳細を確認することは難しい。

鉄道側はこの先も住宅地内を進むため直接のトレースは難しいが、やがて道路脇に突然跨道橋の橋台(写真E)が姿を見せ、その位置を教えてくれる。

更に隣接する漬物工場を抜け、蓮乗寺(写真F)に至る。ここは駅を載せた地図がなく、下記参考資料1により同名バス停横の駐車場付近としたが、水戸起点の距離程1哩22鎖45節(2061m)を計測すると工場北側の空き地付近を指し示すため、未だ断定には至っていない。

その後、右にカーブするルートは一旦ため池を埋立てた空き地を進むが、再び市街地の中にその姿を隠す。次に線路跡を確認できるのは県道235号線の北方となる。跡地に建つ民家脇に鉄道用地の境界線(写真G)が続き、そのままアパートの内庭を通り抜ける。

古宿(写真H)は自動車販売店との情報があったが既に廃業したのか、二階建ての住宅が建てられている。駅の南では空地(写真I)のまま残された線路跡を見つけることができ、鉄道用地に沿って建てられた住居(写真J)や、断片的な境界線も散見される。

南下を続ける路線は当時なかった吉田小学校を抜け、国道50号線を横断して一里塚((写真K)まで進む。参考資料1は駅位置を理容店付近と記すが、昭和20年代の空中写真を最新図に重ねると、道路を隔てた東側の街区内を示している。

| 駅の先も廃線跡は相変わらず住宅地に埋没するが、そんな中に石川川の橋台(写真L)を見つけることが出来る。川が暗渠として整備されたため、障害にならない一部が取り壊しを免れたと思われる。 |

|

|

L |

| 15年8月 |

次の中吉沢(写真M)は周辺を巻き込んだ住吉ニュータウンとして再開発され、正確な位置の特定は難しいが、距離程3哩11鎖0節(5049m)を計測し、住吉第一児童公園の北西角付近と推定できる。ニュータウンに続き関鉄バスの水戸営業所を抜けると、そのまま国道6号線水戸バイパスに合流する。

ここからの国道は鉄道跡地を拡幅転用したもので、自動車にとって快適な4車線道路となっている。合流直後の地点に吉沢(写真N)が設けられ、旧道から延びる舗装路や道路脇の建材店もその目印になる。ただし跡地は全て国道に飲み込まれ、何も痕跡は残されていない。

| O |

|

|

道なりに進み、旧道と合流したのち北関東道のICにぶつかる。ここに設けられたバス停付近が、旧版地形図に描かれた測量距離4哩49鎖0節(7423m)の矢頭(写真O)に一致する。 |

| 15年8月 |

駅を出た後は徐々に国道から離れその東脇に移るが、跡地は既に沿道の店舗に取り込まれて判別不能となっている。しばらくしてホームセンターの駐車場を横切ると、ガソリンスタンドの裏手(写真P)から鉄道用地に沿った土地境界線を見つけることができる。

その後は住宅地の裏手を走るため開発からは取り残され、一部に地元の作業道(写真Q)として利用される箇所や倉庫等も見かけるが、活用状況は至って低調だ。

| 途中には藪地化した箇所もあり、常陸長岡のホーム跡(写真R)はその雑草、雑木の中から顔をのぞかせている。ここから先は開業後に延伸された区間で、運行期間が短いことから路線を描いた地図を見つけられず、昭和20年代の空中写真や地元での聞き取りを元にルートを特定せざるを得ない。その路盤は既に竹林や農地、民家、駐車場(写真S・T)等に変わり、南西方向の高岡神社に向かって進む。 |

|

|

R |

| 15年8月 |

| U |

|

|

比較的平坦な地形だが当時はここを掘割で駆け下り、神社の下にはトンネルまで掘削されていた。今は全て埋め戻され、鉄道の雰囲気は一切感じられない。神社の東向かい、電気工事店の倉庫南端付近がトンネル入口の直上にあたる。ただコンクリートの廃材等を使用した埋め戻し工事に不備があったのか、地盤の沈下が激しく、目視で傾斜のわかる建物や、大きくうねったフェンス等(写真U)も見受けられる。 |

| 15年8月 |

南側の抗口も全面に雑草が生い茂るため位置の特定は難しい。トンネルを出るとすぐ県道106号線と交差し、ここにコンクリート埋設物(写真V)を見つける。しかしその用途は判然とせず、ルート上ではあるものの鉄道の遺構と断定することは保留せざるを得ない。さらに道路沿いの民家庭先をかすめたのち、一旦農地の中に姿を隠しつつ涸沼前川を越える。こちらも橋梁の痕跡は認められなかった。

その後、県道18号線に接近すると、自動車整備店と駐車場の間に用水路の橋台(写真W)が姿を見せ、北隣のコンビニ裏の土地境界線が、この延長線上にあることも確認できる。

| 南西に向う路線は一旦県道に合流するが、この道路は鉄道廃止後に開通した後輩でもある。小鶴(写真X)は水戸起点から10760mとされる距離程を計測し、道路上の同名バス停付近と判断した。沿線の商店でも話を聞いたが、教示を得ることはできなかった。 |

|

|

X |

| 15年8月 |

| Y |

|

|

駅を出ると、ゆるやかな左カーブで県道から左に離れ、スーパーの敷地を過ぎるたのち涸沼川に突き当たる。この河川に橋梁痕はないが、その一本北、小鶴川の橋台(写真Y)が民家の塀として残されている。ただ川そのものは暗渠になったのか、既に姿は見えない。 |

| 15年8月 |

| 両河川を渡った先が終点の奥ノ谷(写真Z)となる。茨城町役場前の臨時駐車場付近だが、本来の目的地ではなく近い将来中間駅に変わる予定のため、広い用地の確保はなかったと思われる。当初の計画地、石岡への延伸工事にも着手していたが、経営状態が悪く中途半端なままで投げ出されている。その未成線は、以前の地図に消防署南側の小道として描かれていたが、現在は公園として整備され痕跡は全て消し去られしまった。 |

|

|

Z |

| 15年8月 |

参考資料

- 水戸電気鉄道の記録/吉田地区自治実践会生涯学習部会

- 免許・常陽運輸(元水戸電気鉄道)・(昭8〜昭13) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

水戸 水戸 |

[S8部修] |

石岡 石岡 |

[S5鉄補] |

| 1/25000 |

水戸 水戸 |

[S8部修] |

小鶴 小鶴 |

[S5鉄補] |

No315に記帳いただきました。

最終更新日2023-10/11 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2015 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:茨城県水戸市 区間:柵町〜奥ノ谷/11.2km 軌間:1067mm/単線 動力:内燃

地区:茨城県水戸市 区間:柵町〜奥ノ谷/11.2km 軌間:1067mm/単線 動力:内燃

水戸

水戸 石岡

石岡 水戸

水戸 小鶴

小鶴