新潟交通電車線を訪ねて

地区:新潟県新潟市 区間:県庁前〜燕/36.1km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

地区:新潟県新潟市 区間:県庁前〜燕/36.1km 軌間:1067mm/単線 動力:電気

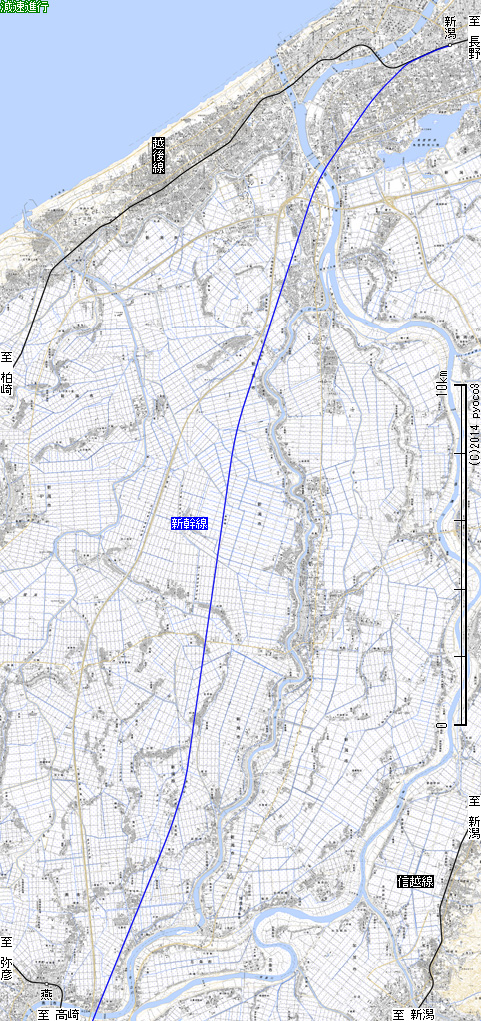

路線図 |

略史 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| N |  |

|

O | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| T |  |

|

U | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| 国道116号線高架橋の北に位置したときめき(写真W)を過ぎ、さらに道なりに進むと、山田小学校に突き当たって遊歩道は一旦消滅する。鉄道用地がグランドの一部として組み込まれたためだ。 |  |

W | |

| 22年9月 |

| X |  |

学校の南側に焼鮒(写真X)が置かれ、ここから再び歩行者専用道が始まる。しかし上越新幹線をくぐった先は砂利を敷き詰めた空き地(写真Y)に変わり、途中から再度舗装された遊歩道が現れるなど連続性は無く、ちぐはぐな感じを受ける。予算に応じて少しずつ整備しているのかもしれない。 越後大野(写真Z)はかなり大きな公園となり、周りには新興の住宅も多い。 |

|

| 19年9月 |

| 駅南方の橋梁(写真AA)も歩道者橋として再利用されている。自転車での利用が多いのか、路面には歩行者優先の文字が描かれ、交差点毎の車止めは速度を強制的に落とすような配置とされている。この先は黒埼中学前(写真AB)、新大野(写真AC)と短い距離で続く。 |  |

AA | |

| 19年9月 |

| AB |  |

|

AC | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| AD |  |

遊歩道への転用はここで終了し、路盤は天井川として知られた中ノ口川の左岸堤防上に移る。鉄道廃止後、早々にかさ上げを含む堤防の改修工事が実施されたため、線路跡の特定が難しい区間もあるが、しばらくは堤防道路となった県道46号線(写真AD)に利用されていると考えてよさそうだ。 | |

| 19年9月 |

| 川沿いに進む路線は、木場(写真AE)の手前で一時堤防から離れる。主要駅としての用地を確保するためであろうことは、容易に想像できる。19年時点では、跡地は背の高い雑草で覆われて立ち入ることすら難しく、駅前にはまさに木場駅跡と書かれたバス停が設けられている。 |  |

AE | |

| 19年9月 |

| AF |  |

駅の南方は路盤が放置され、その中に草に埋もれたガーダー橋(写真AF)を見つけることもできる。その後、徐々に中ノ口川に近づくと、今度は改修された堤防に全て取り込まれ、痕跡は消える。 | |

| 19年9月 |

板井(写真AG)は大半が堤防の下に隠されてしまった。また川の大きな屈曲点では、急カーブを避けるために鉄道が別ルートを取ることもあり、川岸から多少離れた場所に当時の路盤(写真AH)を見つけることができる。なかには、いまだバラストが残された箇所も点在する。

| AG |  |

|

AH | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| 七穂(写真AI)も痕跡は認められず、跡地は堤防道路へ駆け上がるためのアプローチ路新設に利用されている。なお堤防外側の下段部はいまだ新潟交通の所有らしく、法面の境界線を境として草刈の頻度が異なるため、雑草の高さに違いがあるのは面白い。 |  |

AI | |

| 19年9月 |

| AJ |  |

駅の南は、やはり中ノ口川の大きな屈曲を避け、線路を西側に移す。大半は新しく出来た「やすらぎの森公園」内に埋没するが、その先にコンクリート橋(写真AJ)を確認する。さらに廃線跡は畑や荒れ地として続き、七穂排水機場を過ぎたあたりで再び堤防に合流する。 | |

| 19年9月 |

| 大きな左カーブの終了地点が吉江(写真AK)。ちょうどゴミ収集箱が置かれているあたりで、鉄道用地と共に当時の側道までが堤防改修に利用されたこと、現在の道路は移設されたもので、それに伴って沿道の住宅も西側に移動したこと、等を現地で教えてもらった。 |  |

AK | |

| 19年9月 |

| AL |  |

味方中学前(写真AL)は同名の公園となり、駅名標やホーム跡が残されるものの、短縮等の手直しが行われているため、当時の遺構である確証は掴めない。路面に埋め込まれたレールの幅もやや狭いが、これはご愛敬としておこう。 ここからの線路跡は久々の道路転用となる。といっても車道ではなく、緑地帯を含む歩道部分が大半を占める。 |

|

| 19年9月 |

| 道なりに進むと左手から中ノ口川が近づき、再び左岸堤防に吸収される。ただしこの区間は法面下段に路盤が放置され、一部が地元で花壇等に利用されている。途中に置かれた味方(写真AM)は郵便局が目印となる。 |  |

AM | |

| 19年9月 |

| AN |  |

しばらくは側道を伴ったまま南下し、国の重要文化財笹川邸(写真AN)の前を通り過ぎ、やがて主要駅のひとつ白根(写真AO)に滑り込む。跡地は公園となり地区の歴史は掲示されるものの、残念ながら鉄道や駅に関する記述は一切ない。駅前のタバコ店も自販機が置かれるのみで、店は閉まったままだ。 やや南方に枕木を利用した柵(写真AP)を見つける。いかにも鉄道跡らしい。 |

|

| 19年9月 |

| AO |  |

|

AP | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| さらに小橋梁跡(写真AQ)が続く。堤防の直下でもあり、水路の目的がはっきりしない。もしかしたら漏水もしくは伏流水を排水していたのかもしれない。ただ現在はこれに続く水路を確認できない。 |  |

AQ | |

| 19年9月 |

| AR |  |

次が千日(写真AR)となる。県道460号線の北に跡地らしき区画が広がるものの、実際の駅はその北側で、堤防道路と農業倉庫間の狭小部に設置されていた。 | |

| 19年9月 |

| 県道には西白根跨線橋(写真AS)が架けられ、新潟交通線をオーバークロスしていた。複線化の計画があったとも思えないが、なぜがその幅は広く確保されている。 |  |

AS | |

| 19年9月 |

| AT |  |

跨線橋南側の水路橋(写真AT)は、コンクリート橋の上に重量物対応と思われる鉄製の橋桁が置かれ、仮設橋のようでもある。下のコンクリート橋が鉄道の遺構なのかは、同形状の橋が他にないことから判断を保留した。 | |

| 19年9月 |

| この先は再び中ノ口川をショートカットするルートを選択し、線路跡は遊歩道(写真AU)へと転換される。まずは二車線道路の歩道を兼務しながら南下し、ゆるやかな右カーブ地点で単独行に切り替わったのち、公園となった曲(写真AV)に到着する。駅南の排水機場に架かる橋梁(写真AW)は桁が換装され、それに伴って橋台も大幅に手直しされたようだ。 |  |

AU | |

| 19年9月 |

| AV |  |

|

AW | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| AX |  |

橋を過ぎると中ノ口川の左岸堤防に吸収されるが、遊歩道はそのまま堤防の中段を走り続ける。交差道路も少なく、自転車にとっては快適な仕様となっている。途中に当時のものか勾配標(写真AX)が意図的に残され、片側には9.1‰、反対は6.1‰の数字が記されている。 | |

| 19年9月 |

| 晩年には終着駅となっていた月潟(写真AY)。駅舎、ホームと共にかぼちゃ電車が保存され、鉄道に関する各種資料も揃えられている。ここからは、全線に先立って廃止された区間に入る。 |  |

AY | |

| 19年9月 |

| AZ |  |

廃線跡は遊歩道として続き、駅直近のみ「角兵衛獅子の里遊歩道」(写真AZ)の名がつく。路面にはレールが埋め込まれるものの、軌間はなぜか1040ミリ程で、味方中学前と同一軌間を採用している。 | |

| 19年9月 |

| 一旦散策路の色合いが強くなった遊歩道は、すぐ自転車走行に適した道に戻る。しかし左に一度、右に一度大きく曲がると、堤防上を並走してきた県道127号線に吸収されてしまう。鉄道側はここで道路転用から外れ、空き地を経て中ノ口川の支流に突き当たる。残された鉄橋(写真BA)は全長が川幅と異なり、ガーダーの大きさも違うなど、何かちぐはぐな印象を受ける。 |  |

BA | |

| 19年9月 |

| BB |  |

さらに県道55号線を越えると、草むらに隠された橋台(写真BB)を見つける。対岸橋台の位置から、やはり水路幅に似合わない大きな橋梁であったことが確認できる。前記支流と同様、護岸整備により川幅が必要最小限にスリム化された結果のようだ。 | |

| 19年9月 |

| そのまま中ノ口川に近づくと、六分(写真BC)に到着する。当駅も公園となり、休憩所と共に駅跡の案内板が設置されている。駅の先から再び歩行者道路が始まる。当然新潟交通線の跡地を転用したもので、左岸堤防の中段に設けられている。自転車走行に適した道であることも不変だ。 |  |

BC | |

| 19年9月 |

| BD |  |

しかし今回は長く続かず、道路はしばらくして天端と呼ばれる頂部に移り、鉄道用地は草生した荒れ地(写真BD)に変わる。完全に堤防に飲み込まれた箇所もあれば、一部の路盤が中段に姿を見せる箇所もあり、すべてを把握することは難しい。 | |

| 19年9月 |

| 中ノ口川沿いの駅としては最後となる新飯田(写真BE)。今は緑水ふれあい公園として再生され、駐車場に立つ駅名標を模した案内看板が、駅跡であることを告げる。駅を出ると右に急カーブを描き、向きを西に変える。カーブ区間は舗装路となるが、続く路盤は農地の中に放置され、両脇に未舗装の側道を抱えつつ直線で一気に距離を稼ぐ。 |  |

BE | |

| 19年9月 |

| BF |  |

途中には小橋梁跡が五箇所連続する。その内一箇所(写真BI)は橋台のみで、渡るべき水路も消滅している。残る四箇所(写真BF・BG・BH・BJ)は、今も桁が乗せられたままとなっている。 | |

| 19年9月 |

| BG |  |

|

BH | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| BI |  |

|

BJ | |

| 19年9月 | 19年9月 |

| 新幹線の下を通り抜けると、すぐに遊歩道が現れ、そのまま小中川(写真BK)に至る。トイレを備えた休憩所となり駅名標もある。ホームに関しては、擁壁等に若干手を加えているようだ。 |  |

BK | |

| 19年9月 |

| BL |  |

駅の西には珍しい木橋(写真BL)が架けられている。ただし、歩行者橋といえども全て木製なら定期的な更新が必要とされ、これを軽減する目的で内側に当時の鉄橋が隠されている可能性もある。さらに西へと続く遊歩道上を進むと、一本だけ取り残された架線柱を目にする。ただ比較的新しいため、当時の物か判断はできなかった。 | |

| 19年9月 |

| 灰方(写真BM)は北陸道をくぐった先に置かれ、駅跡を示す石碑が建立されている。駅前商店もあったようだが、こちらは既に廃業した模様だ。 この先、線路跡は一旦生活道に転用されたのち、すぐ放置された姿に変わる。一部に農作業道として利用される箇所も見受けられる。 |

|

BM | |

| 19年9月 |

| BN |  |

長く続いた直線が終わり大きな左カーブに差し掛かった直後、小さな橋梁跡(写真BN)を発見する。橋桁が内側に傾き、カントが付けられていた様子が今でもよくわかる。近くには農業用水の暗渠も二三箇所残される。 | |

| 19年9月 |

| 南へと向きを変えた後は、コンクリート橋を挟んだワンスパンの鉄橋二基(写真BO)を確認できる。 |  |

BO | |

| 19年9月 |

| BP |  |

路盤上にはバラストの残された区間も多いが、燕市街地北縁では既に自転車道(写真BP)への転換が終了し、途中にはベンチも置かれている。順次、北に向けての工事が計画されているようでもある。 | |

| 19年9月 |

| 市街地に入ると一般道に変わり、再度大きく左カーブを描く。途中には二度目となる架線柱を認め、こちらはその位置、形状から鉄道時代のものと考えてよさそうだ。カーブが終了すると終点燕(写真BQ)に到着する。大半が道路に利用されたため、終着駅らしい雰囲気は全く感じられない。国鉄との共同駅でもあったが、駅舎は別個に設けられ、現在は交番がその位置を占める。 |  |

BQ | |

| 19年9月 |

| 1/50000 |  新潟 新潟 |

新津 新津 |

弥彦 弥彦 |

三条 三条 |

||||

| 1/25000 |  新潟南部 新潟南部 |

[S43改測/H1修正] |  白根 白根 |

[H1修正] |  矢代田 矢代田 |

[H4部修] |  三条 三条 |

[S62修正] |

越後吉田 越後吉田 |

[H1修正] |