�@���z�� �@���z�� |

�@�n��F�x�R������s |

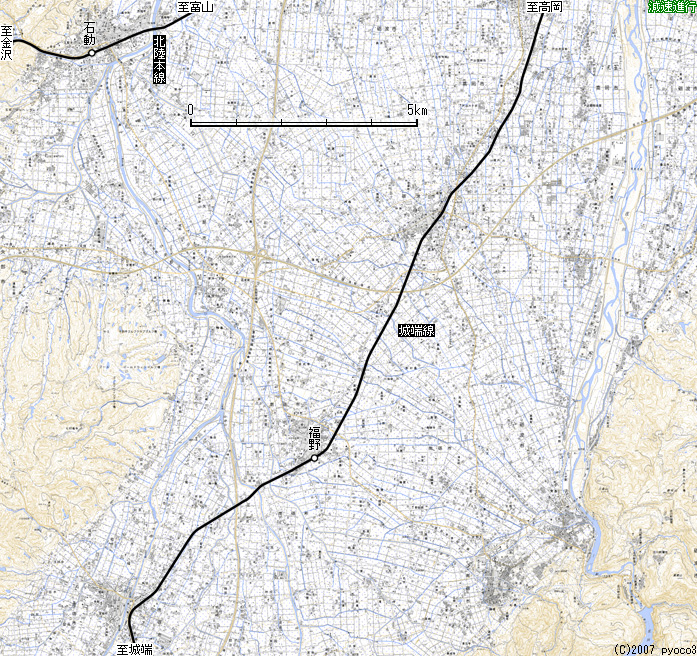

�@��ԁF�Γ��`���쒬�^19.5km |

�@�O�ԁF1067mm�^�P�� |

�@���́F���C�����R |

�@��p�S�� �@��p�S�� |

�@�n��F�x�R���v�g�s |

�@��ԁF���쒬�`���q�_���^4.8km |

�@�O�ԁF1067mm�^�P�� |

�@���́F���C���d�C |

�x�R�����̒������S���������ďo�����x�R�n���S���B��◣�ꂽ���z�������������̂͐��܂��Ȃ��̂��ƂŁA�x�R�Ƌ���E���������Ԍv�悪����A������������̉��A�z���̉z�A�\�o�̔\���̂��ĉ��z�\�S���Ɩ��t����ꂽ�B�܂��x�R�n���S���ւ̍����O�ɂ́A����Ɍ��݂��鏬�q�_���̐�p�S���Ƌ��Ɍ��ݎ��ނ��^���Ƃ��������B

���j

| �吳 |

4(1915) - |

7/ |

21 |

�@�v�g�S�� |

�@�J�� |

|

8(1919) - |

9/ |

17 |

�@���z�S���ɎЖ��ύX |

|

|

15(1926) - |

1/ |

29 |

�@���쐅�͓d�C ��p�S�� |

�J�� |

| ���a |

14(1939) - |

10/ |

8 |

�@�@�@�V�@�@�@�@�@�V |

�p�~ |

|

18(1943) - |

1/ |

1 |

�@���z�S�� �x�R�n���S���ɓ��� |

|

|

25(1950) - |

10/ |

23 |

�@���z�\�S���Ƃ��ĕ����Ɨ� |

|

|

47(1972) - |

9/ |

15 |

�@�@�@�V�@�@���z�� |

�p�~ |

| ���� |

14(2002) - |

4/ |

1 |

�@���t���� ���z�\�S���O����������A�J�� |

�H���}

�p���Ռ���

-���z���|

�k���{�����Γ�[�����邬](�ʐ^A)�ɐڑ�����`�ŁA���̘H���������Ă������z���BJR�Ƃ̋����g�p�w���������A��ɕ���ł����z�[���͊��ɓP������A�Ւn�͎��ޒu��⒓�ԏ�ɗ��p����Ă���B

�����ɂ�莩���̖��͏���s�ƕς�������A�w���͋����������̂܂܈����p���ł���B

�ȑO�͉w�̐����玩�]�ԓ�(�ʐ^B)�ɓ]������A�����ɂ͕���܂�11�L���Ƃ̈ē����ݒu����Ă����B���݂͖k���V�����̌��݂ɔ����ĊJ���ɂ��A�ꕔ����ʓ��֕ς��ȂǁA���ӂ̗l�q�͑傫���ω����Ă���B

�V�����̒ʉߓ_�������p�n�Y(�ʐ^C)������̎�O�ɑł���Ă������A���ۂɂ͑Ί݂ɍ��ˋ����p�������Ă���B����͐V�����̃��[�g�ɍ��킹�A��̗��H���ύX���ꂽ���ƂɋN������B

���͂��̐悩����H�Ղ�]�p�����V����(�ʐ^D)���n�܂�B�ŏ��͎�������̂́A�s�X�n���������肩��{���̗p�n���ɖ߂�A���]�ԓ��Ƃ��Ă��\���ɋ@�\���͂��߂�B

�_�n�Ɉ͂܂ꂽ��{����i�ނƁA�E��ɋ��H�Z���^�[�������Ă���B���ׂ̗ɍŏ��̉w��Γ�(�ʐ^E)���݂����Ă����B

�w�̓�ŏa�]��(�ʐ^F)�Ǝx�����M�g��(�ʐ^G)��A�����ēn��B�����ɉ˂���ꂽ�X���[�K�[�_�[���͔�r�I�V���������A1969�N�̖��������Ƃ���A���z���p�~3�N�O�ɍX�V���ꂽ���Ƃ��킩��B

����ɓ�A�̃f�b�L�K�[�_�[��(�ʐ^H)�������B���������̉��ɐ삪���ꂽ�`�Ղ͂Ȃ��A���a5�N�̒n�`�}�ɂ��͐�A���H���̋L�ڂ͂Ȃ��B���싴��������Ȃ����A�������z�炪�����킯�ł��Ȃ��A���ǂ̂Ƃ���A���̋��̗p�r�͔c�ݐ�Ă��Ȃ��B

���̓���Ō���273�����ƌ��������̂��A���炭����������l����(�ʐ^I)�Ɏ���B�����ق��ڈ�ƂȂ�A���k���ɂ͓����̃o�X�₪�݂���Ă���B

�����̏������͑唼���R���N���[�g���ɕς�邪�A�S���p���x�[�X�Ƃ��ĉ��C���ꂽ�悤�ŁA�����̋���(�ʐ^J)���ꕔ�Ŋ���̂������Ă���B�܂����S�ƍ��܂ꂽ���E�Y(�ʐ^K)���U�������B

����260�����Ƃ̌������k�Ɉʒu�����̂��M�g(�ʐ^L)�B�\���͂��Ȃ�L���A�_�Y���̏W�U�n�Ƃ��Ċ������������Ƃ��Â��B���͈���������A�����͉w�O�ɔ_�Ƒq�ɂ������ƕ���ł����悤���B�����ݕ��A���̌����ɂ����H�͖{���݂̂ƂȂ�A�z�[������[�̌��������Ɉڐ݂��ꂽ�B���̐Ւn�ɂ͌������ݒu����A���]�ԓ��̃T�[�r�X�G���A�Ƃ��ċ��p����Ă���B

���͂���ɓc�ނ̒���˂��i�݁A�k�������ԓ�(�ʐ^M)��������A�����č���359����(�ʐ^N)�ƌ�������B�����ł͓��̑��݂�`����悤�ȁA���H�p�n�ɉ������ܑ��̖ڒn�����f����B

���̐�͎����Ԃ��ʍs�\�ƂȂ邪�A���������(�ʐ^O)�ɓ˂������ē��H���̂��̂��I�����Ă��܂��B�S���̋����͊��ɐՌ`���Ȃ��A���]�Ԃ͍����ւ̉I�����������B

�Ί݂̒Ñw�Z����Ǝ��]�ԓ����ĊJ����A�w�Z�߂��͘H�ʂ��U���H��(�ʐ^P)�ɕω�����B�����E�J�[�u�ŃS�[���h�E�B���̖{�X�������߂��̂��A�����Ñ�(�ʐ^Q)�ɓ�������B�J�Ǝ��ɖ{�Ђ��u���ꂽ��v�w�ŁA�����H��܂ʼn��т鐼���̑����ɂ͉ݕ��z�[��(�ʐ^R)���p���Ƃǂ߂Ă������A23�N���_�ł͊��ɓP�����������Ă���B

���]�ԓ��́A�����ɕς�����L���\���̖k���ɉ����A���₩�ɋ��Ȃ���B

�w���o�āA���C�k����������������ō���471�����ɍ������A�����̕������������͂��߂�B���̋�Ԃ͉��z������y�ŁA�����͌ォ�猚�݂��ꂽ��y�ɂ�����B���炭���ė��҂���������n�_���{�](�ʐ^S)���u����A��������S�����͍ēx��p�̎��]�ԓ��ɖ߂�B

���n���L�̎U�������E�ɒ��߂A����143�����Ƃ̌����_�܂Ői�ށB�����쑤�́A���������L���Ȃ�ꏊ����K(�ʐ^T)�Ƒ����Ă悳�������B

����ɓ쉺�𑱂���ƁA��Ԑ��̎s������������ڋ߂����]�ԓ����z�����Ă��܂��B�����ŐΓ����o���ȗ����߂āA�x�R���쏬����]�ԓ��̖����ڂ����W��������B���Ƃ����䂩�����A���������A�s�[������K�v�����邩�Ǝv���B

�����ēc��(�ʐ^U)�͌���279�����Ƃ̌����k���ƂȂ�B�n���ݏZ�̌��E���̕����瓖���̗l�q��A���������t�߂����H�Ղɑ�������Ƃ̘b���f�����Ƃ��ł����B�w�Ղɐ݂����Ă����x�e�����A��Ԑ����H���ɔ����ď��ł��Ă��܂����悤���B

���̎s���]�p�������͑������A�₪�Ď��]�Ԑ�p���ɖ߂�A��[���������z���邽�ߊɂ₩�ɒz��(�ʐ^V)���삯�オ���Ă����B���������̗��̌����������]�ԓ��Ƃ��Ă̎g�����肪�������߂��A���p�҂����Ȃ��̂͋C������ȓ_�ŁA��͂�ƌ����ׂ���23�N���_�Ŋ��ɒʍs�~�ƂȂ�A�����P���̂��߂Ƃ̗��R���Y�����Ă���B

�قڕ��R�ȃ��[�g�𑖂��Ă������z���ɂƂ��āA��싴���ɑ������z�炵�����z����̘A�����˂́A�܂��Ƀn�C���C�g�ƌĂԂɂӂ��킵����ԂƂȂ�B

�͂��߂̌����͏����x���̃f�b�L�K�[�_�[��(�ʐ^W)�ŁA �s�����ׂ��X���[�K�[�_�[��(�ʐ^X)�������B����20�����̌ד����͓��H�g�����ɐV�݂��ꂽ���̂����A���ׁ̗A��[����(�ʐ^Y)�́A���䋴�r�Ɏ�̎蒼�����{������ōė��p����Ă���B

���̌���277���������͈ꑫ��ɋ������P������A�O��̒z����������Ă���B�Ɠ����Ɏ��]�ԓ��͏I�����A���u���ꂽ�H��(�ʐ^Z)�͈�A�̋�������|������c�H�Ƃ̍H����ւƓ��荞�ށB

�\���ł̓A�X�t�@���g�ɖ��ߍ��܂ꂽ���[��(�ʐ^AA)�������o���A�ʒu�I�ɂ͉��z���̃��[�g�Ɉ�v����B�H���p�~����\�����Ƃ��Ďg�p���ꂽ��Ԃ����A�����̖{�����ɑ�������̂��A���邢�͍H����������̎c���Ȃ̂��A���f�Ɍ˘f���Ƃ���ł�����B

��[���Ƃ̋����w����������(�ʐ^AB)����������c�H�Ƃ̕~�n���Ɏ捞�܂�A�^�s�����ÂԂ��͉̂����������Ȃ��B�Ȃ��x�R�n���S������Ɨ���̈ꎞ���A�w�O�����ɖؑ��̖{�Љ����u����Ă����悤���B

�w�̐�͉E�J�[�u�œ쓌�Ɍ�����߂��A�r���ōH��~�n��E����B��n�ƂȂ������H�Ղɂ́A�S���p�Ǝv����ؒ�(�ʐ^AC)�Ǝl�p���R���N���[�g�̑���A����ɐi��ŗp���H�̋����(�ʐ^AD)���c�����B

�J�[�u�I����͈�Ԑ��̐������ɍ������A���̏\���H����A���炭�r��Ă������]�Ԑ�p������������B�������Ȃ�ɐi�ނƖڂ̑O��JA�q�ɂ������͂�����A�쑤�ւ̉I�����������B

�Ė��͒n�`�}�ɋL�ڂ������A�ߋ��̋ʐ^����ǂݎ�邱�ƂɂȂ邪�A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��育�킢�B1947�N�łł͐_���{�̖k���Ƀz�[�����m�F�ł��A1968�N�łŕ�����̒������ׂɈړ����A�����1969�N�łɐi�ނƓ��H�̓����Ƀz�[�����lj�����Ă���B�Ō�̈ړ]�͂����炭�ޏꐮ�����̓��H�ĕ҂ɔ������̂Ǝv���邪�A������ɂ��Ă��O��ɂ킽��ϑJ�����������Ƃ���Ă���B

�ł������Ɉʒu�����̂�����(�ʐ^AE)�ŁA�Ζ��{�݂��ڈ�ƂȂ�B

���ׂ̎O���(�ʐ^AF)�ɂ́A���[���������R���N���[�g�u���b�N���T��ɕ��u�����B�w�{�݂Ŏg��ꂽ���̂��p����ɍ��ꂽ���̂��A�ǂ��ɂ��p�r���ߑR�Ƃ��Ȃ��B

����w(�ʐ^AG)�͑O�q�̂Ƃ���_���{�̎Q���ɐڂ��邪�A���̎Q�����V�݂��ꂽ���̂ŁA�����͂�������߂̎�t���H�����тĂ����B����ɓ��Ȃ�ɐi�ޓr���ŃR���N���[�g�̐��H����n��B���ꂪ�S�����̉��C�Ȃ̂��V�݂Ȃ̂��A�e�ׂɊώ@����ǎG���Ɏז�����m�F������B

�J�Ǝ���������������̂��������_��(�ʐ^AH)�́A���]�ԓ������̋�n�������̑傫�ȍ\�����Â���B���݂͉w�O�ʂ肪�\�����k�Ɋђʂ��A���̓��H��ɑ傫�Ȓ��������B���n�̃u�����h�A�S�[���h�E�B�������a60�N�ɕ�[�������̂ƂȂ�B

������v�w��

��g(�ʐ^AI)�͂��̐Ւn��L�����p���A���]�ԓ��Ɠ�Ԑ����H����������B�o�^�L�`�������Ɏw�肳�ꂽ�w�ɂ́A���Y�W���ق�^�N�V�[���Ƃ��Ċ������B�����͐��֒ʂ���Q���̐��ʂɍ\���Ă������A��Ⓦ���Ɉڐ݂��ꂽ�悤���B�܂����n�͗��Ԃɑ�\�����

�ؒ������L���ŁA��L�Q�������ɂ͒����X��������ׁA�ό��q��傢�ɖ�������B

�w�̒[�ɒB����Ǝԓ������͏����A�ēx��p�̎��]�ԓ��ɖ߂�B�����Ŗk���Ɍ�����ς���ƁA���̂܂����R��(�ʐ^AJ)�܂Œ����������B�w�͍���156�����Ƃ̌�����O�ɒu����A�Ւn�炵���L������݂���B

�������z������A���J�[�u��O�̃R���N���[�g��(�ʐ^AK)�͓������烌���K�ς̋��䂪����o���A�S�����̉��C�ł��邱�Ƃ������Ă���B�����܂ł͂�����I�o���m�F�ł��鋴�����������B

�J�[�u�I���n�_�ŏ�����ׂ��A�����Ȍ������ďI�_���쒬(�ʐ^AL)�ւƊ��荞�ށB�Ԍɂ݂����L���\���̓o�X�^�[�~�i���ɓ]�p����A�w�ɂ����炭�ҍ����Ƃ��Ďg���Ă����B���������̌�A��n�Ƃ��ĕ�������A�c�O�Ȃ���̓��̖ʉe���Âԏp�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�Ȃ������̉w���������Ə̂��Ă����B

���]�ԓ��͂����ŏI���ƂȂ邪�A���[���͂���ɓ����̋������ɓ˂�������܂ő����Ă����B����𗬑������؍ނ�S���Ɉ����p�����߂̒��؏�������ŁA���H�ɓ]�p���ꂽ�ꕔ�H�Ղ̒��ɁA�����̃f�b�L�K�[�_�[��(�ʐ^AM)���܂܂��B

�������e�̓y��Ղɂ͐��ۈ珊(�ʐ^AN)�����Ă��A��L�]�p���H�͐�������̓����ʘH�ɑ�������B

���쒬����͂�����{�ʂ̘H�������сA���ꂪ���쐅�͓d�C�̐�p�S���ɂ�����B����Ɍ��݂���A���q�_���ւ̌��ݎ��ނ��^�ԖړI�ŕ~�݂��ꂽ�B

���H�p�n�͊��ɓ�Ԑ��ܑ̕��H(�ʐ^AO)�ɓ]�p����A��������40�����ƌ�������B�p���H�ߗ��Ă���ɑ���ꂽ���ŁA�S�����͂����������œn���Ă����B

����������̉E�J�[�u�r���ɃR���N���[�g��(�ʐ^AP)���������̂́B�S���Ƃ͒��ڂ̊֘A�͂Ȃ��A�p����ɖ��݂��ꂽ�l�H�̓����ǂ������������Ă���B

�����œ��H�]�p�͈�U�I�����A�H���͍���Ɍ����쒆�w�Z�̕~�n���ɓ��荞�ށB���Z����̈�Z���^�[�ɂ����Ă̑傫�ȍ\������������Ə��́A�ޗ��q�ɂ�@�ɓ�������������ő�̋��_�ł�����A����̍����̎�����������番�Ă����B

���̐�̃��[�g�͐��m�ɔc�߂Ȃ����A��������������p���H�̉E�݂ɉ����A��n�ƂȂ������D�ˑ���(�ʐ^AQ)�A�쑤�̋i���X�A�������쉈���̉��ٕt�߂�ʉ߂��Ă������̂Ɛ�������B

����ɏ��썶�݂ɉ����Đi�݁A����p�������_���ɗאڂ������L�O�������œ����̓���Ηp���H(�ʐ^AR)���z����B�S���p���ė��p�����Ǝv���鋴��́A���݉˂�����s�җp�̃R���N���[�g���Ǝ������傫���قȂ�B

�Ί݂ɓn��ƍĂѐ��m�Ȑ��H�Ղ̔c��������Ȃ�A���쌴�̏W���Ōד����̋���(�ʐ^AS)��������ɂƂǂ܂�B�Ւn�͑S�Ď��L�n�ɖ߂�A���ƂȂ����ӏ��ł͒n������o���X�g���o�Ă��ċ�J�����A�Ƃ̘b�����n�ŕ������B

�W��������ŕ��s���鋌����(�ʐ^AT)�ɍ������A���d�p�n�Ƃ��Ă����p����n�߂�B�֘A�͕s�������A�����ɂ͖ړI�s���ȓd�����ї�����B

�܂��t�߂ɂ͑S���Ŏl�ӏ��������Ό��p�����̂ЂƂ��݂����A���q�_��������͉���Őςݍ��؍ނ̍ē����ɗ��p���ꂽ�B

���H�͂��̐�A��̎֍s�ɍ��킹�����J�[�u��`���n�߁A���q���d�������E�ɓ����Ă���B�������ŗ��҂͈�U�������A�������͌������̒����𑖂�A�S�����͊ɂ₩�ȏ����z�Ŕ��d�������̘e�����蔲����B���炭���ċ��������S���Ղɍč���������̂́A23�N���_�ł͓�ӏ��̖@�ʕ���(�ʐ^AU)�ɂ�蓹���ǂ���A�ʍs�~�̋K��������Ă���B

���������Đi�ނƓ����B��̃g���l��(�ʐ^AV)���҂��\���A�����̎p���݂��Ă���B�R�������Ȃ��A�܂��܂��ǍD�ȏ�Ԃ�ۂ��Ă���悤���B�����G�z�͂ǂ���T���Ă��������Ȃ������B

�g���l���o�����Œʍs�~����������A�ɂ₩�Ȍ��z�Ɗɂ₩�ȃJ�[�u�ő������H(�ʐ^AW)�́A�����ɂ��R�x�n�̔p���ՂƂ����������������邱�Ƃ��ł���B

���̌�A�E�ɑ傫���J�[�u��荑��471�����ɓ˂�������Ɠ��H�͏��ł��A���x�ƒ��̉���{�݂ɓ��荞�ށB�{�݂̓삩�疢�ܑ��̔_���ɕς��A�ȑO�͘H�Ղ��x�����Ί_(�ʐ^AX)���F�߂�ꂽ���A���ɐ�����G���ɂ��ׂĕ����B����Ă��܂����B

���̓�Ɏc���ꂽ��������(�ʐ^AY)�́A�����R���N���[�g�ɕς����Đl��������悤���C����Ă���B

�Ȃ����͌��̏W�����瑱�����d���́A�d����2�{���Ԓ����`�̂��ߔ������e�ՂŁA�M�n�����O�̋�Ԃł��p���Ղ������M�d�ȓ�����ׂƂȂ�B

�d���𗊂�ɐi�ސ�́A�w��قǂ̎G����������ӏ��������B�����ꕔ�ɁA���a�Ƃ��Ď���ꂳ�ꂽ�ӏ�(�ʐ^AZ)��������B�Ւn�̑唼�͔��ɂȂ��Ă������ƁA�ɂ�������炸�d�Ԃ݂��ƌĂ�Ă��邱�ƁA�_���������Ԃɏ�������ƁA���̘b�����n�ŕ������Ƃ��ł����B

���a�̐�ɏ�����(�ʐ^BA)������B���s�\�ȋ������ڂ����Ă�����̂́A�O��͎G���n�ɕς��A���݊��p����Ă��镵�͋C�͂Ȃ��B

����ɓ쉺�𑱂��A���q�_�����牺�̏I�_���q��Ə��ɓ�������B�k���ɗ��q�z�[����(�ʐ^BB)������̂������A��p�S���ł͂�����̂́A���q�������Ă������Ƃ��B

�쑤�͌��ݎ��ޓ��̉ݕ�����

(�ʐ^BC)�ƂȂ�A���犮����̓_������~�낳�ꂽ�؍ނ̔����ɗ��p����Ă����B���͂��������A�R���N���[�g�ܑ����ꂽ�n���L����݂̂ŁA�S���̈�\��T���o�����Ƃ͓���B

�������珯��ɉ����Ă���ɑk��ƁA�e���r�ł��悭���グ����

��q�����ւ��ǂ蒅���B�D�ōs���鋫�̈ꌬ�h�Ƃ��ėL���ŁA�A��Ɋ���Ă݂�̂��ꋻ��������Ȃ��B

�Q�l����

- �S���s�N�g���A���ʊ�145���^���z�\�S���^���q���v�@���E�E�E���S�ԗ��߂���(���z��)

- �x�R�p���I�s�^����l�@���^�j���[(���쐅�͓d�C��)

�Q�l�n�`�}

| 1/50000 |

�@ �@�Γ� �@�Γ� |

[S28���C] |

�@ �@��[ �@��[ |

[S28���C] |

�@ �@���� �@���� |

|

|

|

| 1/25000 |

�@ �@�Γ� �@�Γ� |

[S46�C��] |

�@ �@��[ �@��[ |

[S22���C] |

�@ �@�䗘���� �@�䗘���� |

[S5�C��/S43����] |

|

|

|

�@ �@�R�c���� �@�R�c���� |

[S5�C��] |

�@ �@�v�g �@�v�g |

[S5���}/S45�C��] |

|

|

|

|

�@�^�s�����̈�g�w

BC |

��g |

|

|

BD |

�B�e��

�s��

|

�B�e��

�s�� |

|

|

|

��g |

|

�@�ȑO�̓��e���䗗�����܂� �B

- �x�R�E���z���ɂ��ā@�Z�����ēc���̂ЂƁ@2008/04/22 00:36

�͂��߂܂��āB���܂��܌����Ă��܂��܂����B

�y�����ǂ܂��Ă��������܂����B

���m���Ǝv���܂����E�E�E

�ēc���̉w���ł����A����n������ēc����ł��B

���݂���k��u��v�s�ēc���v���u���쒬�ēc���v���u�ēc�����v�ł��B

�ēc���w�̂����k���ɂ���_�Ђ��u�ēc���فv�ƌ�����ՁH�j�ՂȂ̂ł����A�����ɏZ��ł��̂��ēc���������Ǝv���܂��B���n�͎ēc���������ł�(�B

�������w����S56���ɂ́A�܂���K�A�{�]�w�͌��݂ŁA�אډw�Ŕ�(�H���łɍ����Ŏ��w�ƑO�w�������Ă�����)���w�ɂ̖T��ɗ��Ă����Ă���܂����B

�w�ɂƂ͌����Ă��R���قǂ̕����؍ȑS�ʔg�g�^���ł�������(�_��Ə����ƌ������ق�������Ղ�����(��;�B

���ꂳ����ꂪ�w�ɂ�v���Č����Ă܂����B

- �Ǘ��lpyoco3�@2008/04/23 20:45

���L���������܂��B

���Ԃق��A���X�̉����ɗR��������̂��낤�Ǝv���Ă��܂����B

�n���ɂ܂ł��̖����c������ɂ́A���ł����̖��c������̂ł͂Ȃ����Ƃ��l���A�߂���T�����̂ł����܂�������������܂���B

�m���ɉw�Ղ̖k�ɏ����Ȑ_�Ђ�����܂������A���ꂪ�n���ɗR��������̂Ƃ́A�s�ӂ����ꂽ�����ł��B

�M�d�ȏ��L���������܂����B

��������z�\�S���Ղɕω�����������m�点���������B

�ŏI�X�V2024-7/28�@�@*�H���}�͍��y�n���@�d�q�n�}�ɒNjL���č쐬*�@�@

�]�ڋ֎~�@Copyright (C) 2007 pyoco3 All Rights Reserved.

�@���z��

�@���z�� �@��p�S��

�@��p�S��

�@�Γ�

�@�� �@��[

�@��[ �@����

�@���� �@��

�@�� �@��[

�@��[ �@�䗘����

�@�䗘���� �@�R�c����

�@�R�c���� �@�v�g

�@�v�g