地区:北海道沙流郡平取町 区間:富川〜沙流/13.1km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:北海道沙流郡平取町 区間:富川〜沙流/13.1km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

紙パルプの原料として良質な原木を抱える日高の森林地帯。沙流川上流で伐採された木材は河川を使って河口の富川まで流送されていたが、雪解け等によって水量が増える時期に限られ、また筏を組まずに流していたため流木の激突による道路橋等の損傷も大きく、安定した搬出を目的として沙流軌道が建設された。貨物の大半は苫小牧に工場を構える王子製紙に向けられ、同社の苫小牧軽便鉄道に接続し車両も直通するなど、経営面でのつながりも強かった。なお業績は順調に推移し片手間ながら旅客営業も実施されたが、トラックの台頭によりその使命を終えた。

略史

| 大正 |

11(1922) - |

8/ |

21 |

沙流軌道 |

開業 |

| 昭和 |

4(1929) - |

11/ |

26 |

〃 富川駅移転 |

|

|

19(1944) - |

8/ |

24 |

沙流鉄道に改称 |

|

|

26(1951) - |

12/ |

11 |

〃 |

廃止 |

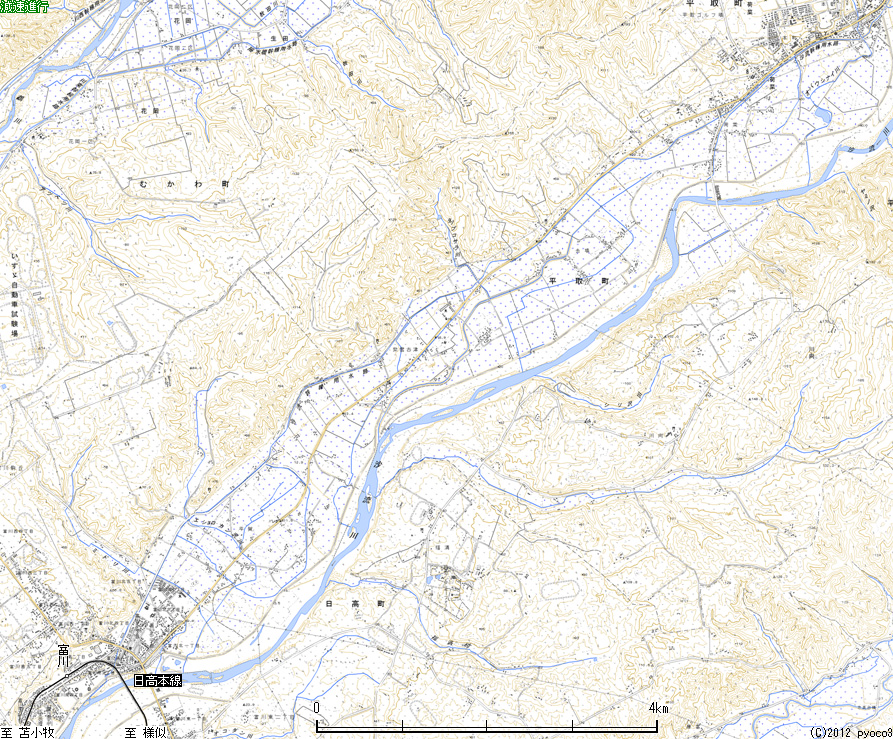

路線図

廃線跡現況

| A |

|

|

苫小牧軽便鉄道の終点、初代沙流太(写真A)を起点とし、支線ともいえる形態で開業した沙流軌道。運行も同社の列車が乗り入れていた。市街地のはずれに設置された駅跡は現在空き地と宅地が混在し、地元でも忘れ去られた存在なのか現地で情報を収集することはできなかった。同駅からは日高拓殖鉄道や各工場への側線も延び、ターミナルとして大きな構内を有していたと推測される。 |

| 16年9月 |

駅の先は道道上の併用軌道(写真B)となるが、10間(約18m)の道路幅に対し整備された路面は有効幅4間分のみで、南端の未利用地に敷設された軌道は、ほぼ専用軌道の状態を呈していたはずだ。これは北海道によく見られるスタイルで、路面併用に対し敷地併用と呼ばれる場合もあるようだ。

のちに苫小牧軽便鉄道と日高拓殖鉄道が日高線として国有化され、改軌と同時に駅、ルートも大きく移動した。その工事期間中に設けられていたのが仮沙流太(写真C)となる。

軌道を抱えた道道がゆるやかな左曲線を描きはじめる手前に、初代東佐流太(写真D)が置かれていた。開業後、住民の要望により追加された駅だ。この先は道道が若干北に移設され、直進する旧軌道側は既に宅地に飲み込まれ痕跡は一切確認できない。国道235号線との交差付近で左にカーブを描き、やがて新線を転用した二車線道路に接近し合流する。

苫小牧軽便鉄道の国有化、改軌、ルート変更に合わせ、沙流軌道は二代目富川(写真E)までの路線を新たに建設した。改軌により車両の直通が不能になり、木材積替用の土場を含む広い用地を確保したが、今は道路や空き地等に変わり当時の面影は残されていない。また構内の西方には方向転換用のデルタ線と機関庫が設けられていたとの話も聞いた。当初は国鉄の転車台を借用するも、料金値上げにより自前の転向施設を用意したようだ。

駅を出て右に屈曲するとすぐ道道289号線に合流する。旧線は南端、新線は北端を利用した。道路上を進むとやがて二代目東沙流太(写真F)に着く。富川南バス停が目印となりホームは西側と聞いたが、図面上は複線構内の東側のみに描かれる。

| G |

|

|

同駅から線路跡は二車線道路(写真G)に転換され、国道235号線と交差したのち、右側から接近する旧線を吸収する。 |

| 16年9月 |

日高道をくぐり3号線バス停まで進むと道路は右カーブを描き、直進する鉄道側と分離する。鉄道側はその後、細い未舗装路(写真H)として続くものの、左手の神社を越えた地点で道は消滅してしまう。

しばらくして幹線用水に再接近し、その右岸(写真I)を進む。途中の左カーブは唯一曲線緩和された区間で、直線化された新線側(写真J)は山側に移設されたものの、今は送電線によってその位置を推し測るのみだ。この送電ルートとしての利用、多いとはいえないが全国各地で目にすることができる。

続く右カーブを経ると、ルート上に再び二車線の転用道路(写真K)が現れる。

ほとんど通行車両のない道路上を進み少し左に曲がると、小さな集落の中で南北に走る生活道と交差する。この北に紫雲古津(写真L)が設けられ、待合所もあったとの話を地元で耳にした。

駅を出て紫雲古津小学校を過ぎると、道路は右に折れて国道237号線に合流し、真っ直ぐ進む鉄道側(写真M)は農地の中に一旦痕跡を消すが、やがて国道と交差しその東隣を併走しはじめる。

両者の間にはやはり沙流幹線用水が割り込み、その左岸に当時の路盤が残される。この区間に設置されていた去場(写真N)は地形図や平面図に記載がなく、沙流川歴史館に掲示の路線図を参照した。

更に一旦未舗装路へと変わった後、しばらく進むと用水から離れ再び農地内に入り込む。次の荷菜(写真O)は地区の集会施設に利用され、当時は国道からの取付道路もあったようだが、既に農地等に取り込まれ跡形も無く消え去っている。

駅を出ると水路に再接近し、その左岸を走る。富川駅を出発以来幾度も隣り合わせとなった沙流幹線用水だ。

並走開始地点は草が生い茂り入り込むことは難しいが、国道に接近した後しばらく進むと砂利道(写真P)に変わり、地元の作業道として利用され始める。木陰も多く散策には最適で、地元のウォーキングコースにも指定されている。

ゆるやかに右カーブを描く路線が逆に曲がって用水路を越えると、終点平取[びらとり](写真Q)に到着する。デルタ線を備えた構内は道南バスのターミナルとして利用されていたが、現在は平取町商工会館などに生まれ変わっている。国道バイパス建設に伴って跡地も大きく整備されたため、残念ながら鉄道在りし頃の様子を思い浮かべることは困難だった。

同駅からは沙流川右岸までの側線(写真R)が延び、流送や舟運との物資中継点を担っていた。ここも既に親水公園に変わり、当時とは打って変わった静かなたたずまいを見せている。

参考資料

- 地方鉄道法、軌道法による許可、認可等・北海道・沙流軌道・(大13.4.11〜昭19.11.6) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

富川 富川 |

[S3鉄補/S24資修] |

|

|

| 1/25000 |

平取 平取 |

[該当無] |

富川 富川 |

[該当無] |

No184に記帳いただきました。

最終更新日2025-9/20 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2016 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道沙流郡平取町 区間:富川〜沙流/13.1km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

地区:北海道沙流郡平取町 区間:富川〜沙流/13.1km 軌間:762mm/単線 動力:蒸気

富川

富川 平取

平取 富川

富川