地区:北海道亀田郡七飯町 地区:北海道亀田郡七飯町 |

区間: |

大沼公園〜鹿部(前期)/17.2km

新銚子口〜鹿部(後期)/11.3km |

軌間:1067mm/単線 |

動力:電気 |

太平洋岸の鹿部と函館本線を結ぶ目的で開業した鉄道。大沼公園や各温泉への観光客あるいは海産物の輸送に活躍したが、函館本線の複線化によって路線が重複したため第二次世界大戦中に廃止された。戦争終了後に地元で鉄道復活の気運が高まり、省線との接続駅を銚子口に変え再び鹿部までの列車が走り始めた。しかし時代は既にバスの世界に動き始め、ほんの数年で営業を終了してしまった。

略史

| 昭和 |

4(1929) - |

1/ |

5 |

大沼電鉄(前期) |

開業 |

|

20(1945) - |

5/ |

31 |

〃 |

廃止 |

|

23(1948) - |

1/ |

16 |

大沼電鉄(後期) |

再開業 |

|

27(1952) - |

12/ |

25 |

〃 |

廃止 |

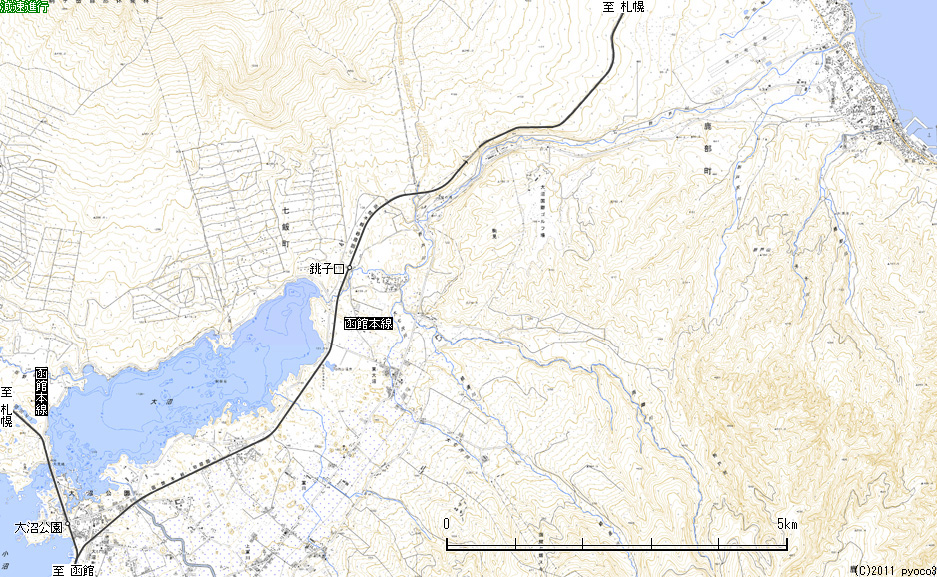

路線図

廃線跡現況

|

A |

|

始発駅の大沼公園(写真A)は省線駅前広場の東に乗り場が設けられ、西端はカーブを描いて函館本線に接続した。ただ旅客列車の乗り入れはなく、直通は貨車に限られたようだ。なお当初の駅名は大沼と称していた。 |

| 16年9月 |

| 北東に向かう路線は駅前の道路上をしばらく走ったのち、軍川の手前から専用軌道上に移る。湖岸沿いは併用軌道と専用軌道が交互に織り交ざるが、跡地は二車線の道道338号線(写真B)に転換され、見るべきものは何も残されていない。 |

|

B |

|

| 16年9月 |

旧版地形図には中間駅が描かれないため、起点よりの距離程を基にそれぞれの位置を判断した。1505mとされる大八湾(写真C)は線路平面図に描かれ、現道道の南脇を指し示す。

3461mの池田園も同じく道路上を南にはずれ、構内には精進川鉱山から索道で運び込む鉱石の積込ホームを備えていた。跡地には、その後開通した省砂原支線からの側線が引き込まれ、搬出も同線経由に移った。今も対となる石積擁壁(写真D)が残され、これを島式ホーム跡と捉えてよさそうだが、当線の遺構か、省線時代に何らの手が加えられたかは不明だ。

大半が道路転換された線路跡も、苅潤川の手前で道路から一旦離れ、同河川には道路橋に並んで鉄道時代の橋台(写真E)が姿を見せる。この先、路盤(写真F)は放置され、荒れるに任されたルート上を直接トレースすることは難しい。

二代目銚子口(写真G)は道路上に戻るが、相変わらず何の痕跡も発見できない。ここは地元住民の要望により、昭和14年7月に移転したとされる。

道なりにしばらく進むと、鉄道側は右カーブを描いて道道から東に離れていく。そのカーブ終了地点に置かれていたのが初代銚子口(写真H)で、距離程は5911mを示す。現時点では雑木林に囲まれ、駅設置に適するとは思われないが、当時は大沼観光用にそれなりの利用価値を見込めたのかもしれない。

駅の先で後輩の砂原支線と交差し、続く藪地を抜けたのちは細い生活道(写真I)に利用され始める。再開業後の新線は、この東方から右手前方向に分岐していた。

北に大きくカーブを描く新線側の路盤はほぼ消滅するも、途中の折戸川に石積橋台(写真J)が現存する。初期のコンクリート造りに対し時代に逆行する石積構造を採用したのは、第二次世界大戦後の資材不足が影響したのかもしれない。

川の対岸も痕跡は残らず、そのまま砂原支線との接続駅新銚子口(写真K)に到着する。25年時点ではJR側の銚子口駅も既に廃止され、残された対向施設を信号所として利用するのみだ。

再び新線分岐部に戻って跡地の生活道を東に進むと、やがて道路はポンプ小屋に突き当たって右に折れる。直進する鉄道側(写真L)はけもの道状態に変わり、すぐ先で再び折戸川を渡り戻す。もちろん旧線時代は初めての渡河となる。

こちらも橋梁痕(写真M)が残されるものの、橋台は雑草に覆われて視認できず、橋脚だけをなんとかのぞき込むことが可能となっている。

折戸川を越え、その右岸に沿って北上する廃線跡は荒れ放題で、ルート上を直接たどることは難しい。やむなく新銚子口駅から続く未舗装路に迂回して進むと、やがて大沼電鉄の路盤跡が姿を現わし道路右横に隣接する。カーブを描く当時の築堤(写真N)がそのまま残される。

築堤は折戸川の支流にあたる留ノ沢川右岸で終了し、同所には放置された橋台(写真O)を確認することもできる。川を渡ると一車線の舗装路に合流し、その南脇を併走するはずだが、一部が道路拡幅に利用された可能性も否定しきれない。

道路上を進むと左手に温泉旅館が見えてくる。三階建のビルだが既に閉鎖され人影はない。留ノ沢として開設された大沼温泉(写真P)は、建物東方の道路南奥にあった可能性が高いと考える。その先には東大沼温泉で唯一の営業施設となった温泉宿があり、道路脇に掲示された案内板によると、ここが最古の歴史を誇るとの説明が記されている。

温泉を過ぎ更に北東に向かうと、道路は通行止(写真Q)になってしまう。この先は廃線跡が一旦舗装路に転換されたものの、途中に崩落箇所が発生しそのまま放置されてしまったようだ。

同区間の駒見は近くに集落が無いため設置目的が判然とせず、折戸川沿いに建設された発電所向けの駅だった可能性もある。対岸の農場内には、今も発電所の一部施設(写真R)が残される。なお開業時の駅名は新小川と称していた。

崩落個所を回避しつつ折戸川右岸の迂回ルートから廻りこむと、かなり東方に飛んだ地点で、未舗装路(写真S)となった路盤が藪地の中から顔を出す。そのまま東進する道は、やがて二車線の舗装路(写真T)に変わる。

さらに左手に見える鹿部飛行場を過ぎて市街地に近づくと、大沼電鉄線は道路上から北にはずれる。ここに位置したのが二代目新本別(写真U)で、折戸川氾濫の影響を避けるべく移転したとされ、距離程は15217mを指し示す。

駅の先で右カーブを切った路線は沿道の冷凍倉庫内を通り抜け、さらに折戸川を渡り初代新本別(写真V)へと至る。当時は増水の影響をよく受けた地区のようだ。こちらの距離程は15647mとされる。

河川改修により浸水の懸念が減少したため、住民の要望により再度折戸川右岸に駅が移転された。ホーム跡の残る三代目新本別(写真W)で、初代駅に戻らなかったのは、土地を寄付した地元住民の存在が大きい。以前は東側に店舗があり、ここが駅前商店であったらしい。なお当駅の15797mを基準とし前後駅を距離計測すれば、起点から累計するより確度は高くなる。

国道278号線の西奥を南下する路線は徐々にその距離を縮め、やがて合流し西脇(写真X)を併走しはじめる。枝道側を横断する側溝が、当時の線路用地を指し示すようにも見える。なお一部にそれらしき空地も残されるが、住宅によって痕跡を消された箇所も多い。

さらに道路を離れる区間もあり、市街地ではルートを直接トレースすることは難しい。鹿部稲荷神社の鳥居付近で再度国道に並び、そのまま鹿部川を渡る。道路橋に並んだ送水管下の橋台(写真Y)が、鉄道の遺構であることを地元で教えてもらった。やや丸みを帯びた独特の形状を持ち、図面上は橋脚二基の3スパンとされる。

川を越えるとすぐ終点の鹿部(写真Z)に到着する。大きな構内は函館バスの車庫と商工会の建物等に利用されている。同駅は鹿部温泉と称した時期もあり、また鉄道開業当初は至近距離を平行する現国道は未開通で、海岸沿いを走る旧道から延びる道が駅前道路に相当した。

参考資料

- 鉄道ピクトリアル通巻168・169号/大沼電鉄/小熊米雄・星良助・堀淳一著 ・・・失われた鉄道・軌道を訪ねて

- 特許・大沼電鉄(元渡島軌道)・(昭8年〜15年) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

鹿部 鹿部 |

[S20部修] |

駒ヶ岳 駒ヶ岳 |

[S20部修] |

大沼公園 大沼公園 |

[S20部修] |

| 1/25000 |

鹿部 鹿部 |

[該当無] |

駒ヶ岳 駒ヶ岳 |

[該当無] |

大沼公園 大沼公園 |

[該当無] |

最終更新日2025-9/25 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2016 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道亀田郡七飯町

地区:北海道亀田郡七飯町

鹿部

鹿部 駒ヶ岳

駒ヶ岳 大沼公園

大沼公園 鹿部

鹿部 駒ヶ岳

駒ヶ岳 大沼公園

大沼公園