地区:北海道勇払郡厚真町 区間:早来〜幌内/18.6km 軌間:762mm 動力:馬力→内燃

地区:北海道勇払郡厚真町 区間:早来〜幌内/18.6km 軌間:762mm 動力:馬力→内燃

北海道で貨物鉄道といえば、石炭と木材の運搬に大別される。官設鉄道にもひけを取らない規模を持つ運炭線に対し、木材線は森林鉄道に代表されように弱小の設備で運行し、同じ貨物路線でもその差は歴然としていた。早来鉄道は後者に属し、開業時の馬からガソリンに動力を変えて旅客営業も開始したが、やはり馬鉄と呼ばれるにふさわしい規模で終焉を迎えた。地元でもこの鉄道への関心は高く、案内板の設置やイベントが時折実施される。

略史

| 明治 |

37(1904) - |

12/ |

28 |

三井物産専用線 |

開業 |

| 大正 |

2(1913) - |

9/ |

4 |

藤田組が譲受、全通 |

|

|

8(1919) - |

6/ |

|

永谷仙松経営となる |

|

|

11(1922) - |

1/ |

18 |

早来〜厚真間早来軌道として独立、旅客営業開始 |

| 昭和 |

2(1927) - |

2/ |

12 |

厚真〜幌内間厚真軌道として改組、旅客営業開始 |

|

4(1929) - |

5/ |

20 |

早来軌道、厚真軌道を合併 |

|

|

20(1945) - |

2/ |

22 |

早来鉄道に改称 |

|

|

26(1951) - |

3/ |

27 |

〃 |

廃止 |

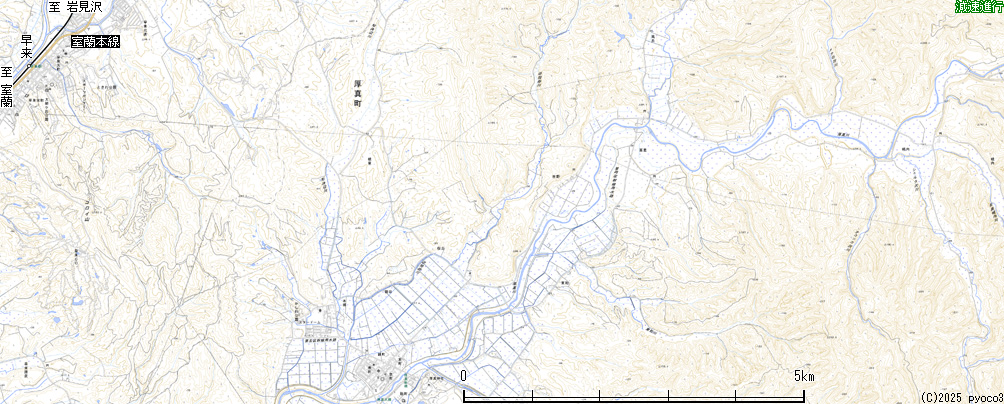

路線図

廃線跡現況

|

A |

|

室蘭本線の早来駅前には四車線の国道が線路と平行して延びる。中心部を走る旧道のバイパスとして近年新たに開通した道だ。一般的に商店等が密集した駅前周辺は新規の道路建設が難しいところで、まさに「でっかいどう」を象徴するような道づくりには感心する。JR駅に隣接して設けられた当線の起点早来(写真A)も、この国道によってきれいにかき消され、その位置の確認すら無意味に思える。なお馬鉄時代の旧線は、さらに東寄りに敷設されていた。 |

| 25年9月 |

室蘭本線に平行する駅構内を出ると右カーブを描いて住宅地に入り込み、当時の路盤は舗装路(写真B)や一部宅地として利用される。さらに南へと向きを振った先に森永煉乳の工場が建設され、製品入出荷用の引込線(写真C)も用意された。市街地を抜けると一車線の未舗装路(写真D)へ転換され、林道様の雰囲気だが地元では厚真への抜け道となっていると聞いた。歩行者注意の立て看板もあるが、途中で対向車、歩行者共にすれ違うことはなかった。

|

E |

|

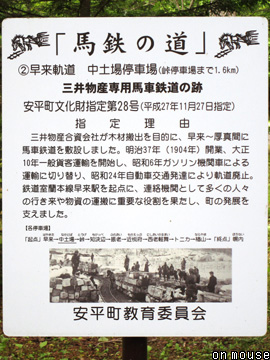

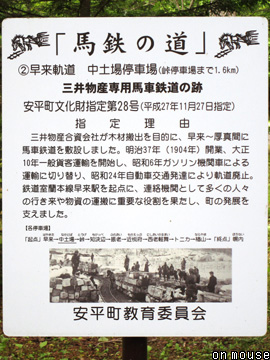

トキサラマップ川沿いを道なりに進むと左手に公園が現れ、生活環境保全林の中心とされるようだ。同所に「馬鉄の道」案内板(写真E)も立てられ、ここを中土場(写真F)と紹介する。駅といっても近くに集落はなく、平坦な地形を活用し、文字通り木材の中継所としての役割を担っていたと考える。ひとつ気になるのは、起点から1.8哩(2897m程)とされる距離呈と大きく異なる点だ。平面図に記された待避線(写真G)が1哩68鎖(2977m)で近似するため、こちらを駅跡と捉えることもできる。 |

| 18年6月 |

木立の中を上り勾配で徐々に高度を上げ、峠(写真H)に到着する。やはり教育委員会による案内板が立ち、近くにはふるさとの森と彫られた木製のモニュメントも飾られる。こちらも周りに人家は見あたらず、周辺で産出された木材の集積を目的に設けられた可能性がある。付け加えるならば、同駅も2.8哩(4506m程)とされる距離呈に一致しない。

この前後は動力化に合わせて線形改良が実施された区間で、放置されたたままの旧線跡(写真I)を見つけることもできる。改良後の新線側(写真J)は引き続き町道に転換され、ゆるやかな連続下り勾配へと変わる。

峠駅の距離と一致するのが、平面図上に2哩67鎖66節(4580m)と付された待避線(写真K)だ。車両置場の名も使われるが、ここを駅とした可能性も十分に考えられる。

さらに小さなカーブを繰り返しながら進むと、やがて右手の視界が開け、ようやく人家が目に飛び込んでくる。道路も未舗装から舗装路(写真L)に変わり、そのまま二車線道路に合流するが、すぐ道道10号線に突き当たって終了してしまう。

その交差点角に、後継会社のあつまバス本社営業所が置かれている。木材の集積地でもあり、製材所を兼ねた土場が設けられていた場所だ。図面には同所に待避線も描かれることから、馬鉄時代のチケッペ(写真M)と捉えてよさそうだ。

この先はルートが二手に分かれる。東に向かう専用線時代の旧線と、南東の厚真市街地に向かう旅客営業時代の新線で、地元では「馬鉄」「ガソリン車」と区別して呼ぶこともあるようだ。旧線側(写真N)は農地の中に消えてしまったが、以前は路盤を利用したと思われる排水路が残され、周囲からも跡地を確認することができたと聞いた。

新線側は道道沿いのアパート横をかすめて進むが、ここに当時の築堤(写真I)が姿を見せる。ただ放置された路盤上は藪地に変わり、足を踏み入れることは難しい。この築堤も近悦府川で途切れ、対岸は農地に飲み込まれて痕跡は消える。近年品質の向上が目覚ましい稲作の田んぼだ。

市街地に近づきJAや数軒の民家内を通り抜けると、厚真(写真J)にたどり着く。以前バスターミナルとして活用されていた構内は既に農協の駐車場に変わり、バス停は片隅に追いやられてしまった。ただ駅前商店は今も健在で、駅前の地名がしばらく残されていたこと、南隣の民家との間にレールが敷設されていたこと等を教えてもらった。また県道側の標識は、今もバスセンターと案内する。

ここまでが早来線、以降は幌内線として区別される。駅を出ると左急カーブで大きく向きを変えるが、今では住宅が建ち並び、正確なルートの把握は諦めざるを得ない。カーブ終了地点から道道235号線(写真Q)の東側を併走し始める。専用軌道区間だが、廃止後は道路拡幅に利用されているように見える。

道道上をしばらく進むと右カーブに差し掛かるが、ここであつまバス本社営業所から直接延びてきた馬鉄旧線と合流(写真R)する。

続く大きな左カーブを過ぎると一旦併用軌道区間(写真S)に入るも、すぐ専用軌道に戻る。幌内線はこの先数箇所の併用区間を抱えるが、北海道ならではの路面併用と敷地併用に分かれ、その線路跡を明確に区分けすることは難しい。加えて近年は厚真川の大規模な改修に合わせ道道も一部で手直しされたため、なおさらその変貌ぶりが目立つ。

西老軽舞(写真T)を含めた中間駅は地形図に記載がなく、厚真駅から2哩48鎖とされる距離呈により位置を判断した。ここも併用区間となるが、道路の付替が実施され、北側の空地付近が旧道部に相当する。また沿道には集落も形成されていたが、平成30年の地震により大半の家屋は消失してしまった。

駅の先は一部道道からはずれる箇所(写真U)もあるが、大半は道路用地に転用されたものと判断する。

北東に進む路線が東に向きを変えると、右手に小さな公園が現われる。ここにトニカ(写真N)が設けられ、トイレ付近に乗り場があったこと、集落の西はずれに木材集積の土場があったこと、道路上に線路が敷設されていたらしいこと、等の話を地元で聞いた。なお馬鉄時代にはここからペンケ沢までの支線も延びていたが、こちらの情報は一切収集できなかった。

駅を過ぎ更に進むと、道道は上り勾配に差し掛かりゆるやかな丘陵地を進む。ここで鉄道側(写真W)は勾配を避けるため道路と別れ、用水路と共に山裾に沿って進む。地図によると水路の北側を走っていたはずだが、放置され荒れ放題となった路盤上を直接たどることは難しい。

山裾を回り込んだのちは一旦道道に合流するが、しばらくして再び分離し今度は農地の中に入り込む。線路跡を利用したと思われる水路(写真X)が近年まで残されていたものの、圃場整備により既に姿を消している。

農地を抜けると専用軌道のまま道道に再合流し、やがて厚真川を越える。屈曲した旧道は軌道跡を取り込んで直線化され、対岸で小さく南にカーブする。この右手に終点の幌内(写真Y)が置かれていた。

| なおレールそのものは更に続き、駅東方の十字路南にあった土場を経由したのち、シュルク沢川に沿って奥地(写真Z)まで延びていたようだ。昭和3年の地形図に路線の記載があるも、その精度は信頼性に欠け、正確なルートの調査は断念した。 |

|

Z |

|

| 25年9月 |

参考資料

- 地方鉄道法、軌道法による許可、認可等・北海道・早来軌道・(昭4.11.1〜昭19.11.16) 他/国立公文書館

参考地形図

| 1/50000 |

早来 早来 |

[S3鉄補/S10修正] |

|

|

|

|

|

|

| 1/25000 |

幌内 幌内 |

[該当無] |

早来 早来 |

[該当無] |

遠浅 遠浅 |

[該当無] |

厚真 厚真 |

[該当無] |

最終更新日2025-9/20 *路線図は国土地理院電子地図に追記して作成*

転載禁止 Copyright (C) 2016 pyoco3 All Rights Reserved.

地区:北海道勇払郡厚真町 区間:早来〜幌内/18.6km 軌間:762mm 動力:馬力→内燃

地区:北海道勇払郡厚真町 区間:早来〜幌内/18.6km 軌間:762mm 動力:馬力→内燃

早来

早来 幌内

幌内 早来

早来 遠浅

遠浅 厚真

厚真